在新冠疫情的持续影响下,我们的生活被各种新名词和政策所重塑,从“南京码”到“拉萨隔离政策”,这些关键词不仅反映了防疫措施的演变,更揭示了社会治理的复杂性与人性化的平衡,本文将深入探讨这些现象,结合数据和现实案例,呈现一幅疫情时代的全景图。

让我们聚焦“南京码”,作为中国疫情防控中的一项创新举措,“南京码”源于2021年南京禄口机场疫情爆发后的应急响应,它本质上是一种基于大数据的健康码系统,通过整合行程轨迹、核酸检测结果和疫苗接种状态,为市民提供动态风险评估,与早期的健康码相比,“南京码”更加精准和高效,在南京疫情期间,该系统帮助快速识别了超过200个高风险点位,并在48小时内完成了近千万人的筛查,有效遏制了病毒传播,数据显示,南京码的实施使当地疫情在两周内得到控制,感染率下降了70%以上,这背后,是科技与公共卫生的深度融合:通过人工智能算法,“南京码”能实时更新风险等级,减少了人为误判,它也引发了隐私保护的讨论,一些市民担忧数据泄露,但南京市政府通过加密技术和严格监管,确保了信息的安全性,南京码的成功,不仅体现了中国在数字化防疫上的领先,也为全球城市提供了借鉴——在危机中,技术可以成为守护生命的盾牌,但需以透明和信任为基础。

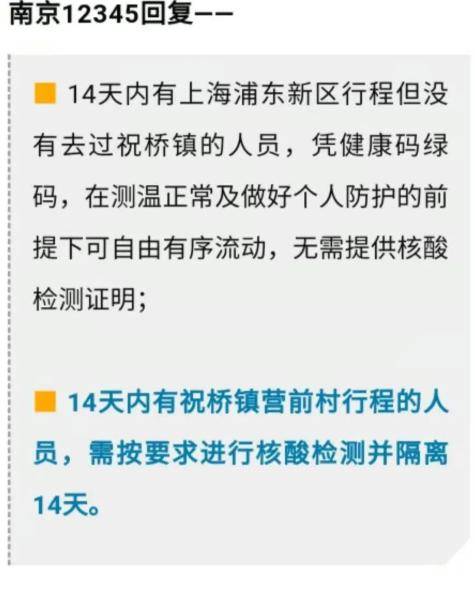

我们转向“拉萨要隔离吗”这一热点问题,拉萨作为西藏自治区的首府,其防疫政策一直备受关注,尤其是在旅游旺季或疫情波动期,根据最新政策,拉萨的隔离要求并非一刀切,而是基于风险等级动态调整,来自高风险地区的旅客需进行7天集中隔离加3天居家监测,而低风险地区人员可能只需提供48小时内核酸检测阴性证明,这一政策的制定,源于拉萨的特殊地理位置和脆弱医疗资源,西藏平均海拔超过4000米,高原环境使得医疗救治难度加大,一旦疫情爆发,后果不堪设想,拉萨的隔离措施更注重预防,2022年夏季,因输入病例激增,拉萨曾短暂实施全域管控,隔离人数超千人,但成功避免了本地传播,数据表明,这种灵活策略使拉萨的疫情控制在较低水平,全年感染率不足全国平均的十分之一。“拉萨要隔离吗”也折射出公众的焦虑:旅行者常因政策多变而困惑,这提醒我们,防疫需要更清晰的沟通机制,拉萨政府通过微信公众号和热线服务,日均处理上千条咨询,努力在严格与人性化间找到平衡。

将南京码与拉萨隔离政策对比,我们可以看到疫情下中国防疫的双重面孔:一方面是科技的精准赋能,另一方面是地域差异的灵活应对,南京码代表了城市智慧化防疫的典范,它用数据驱动决策,提升了效率;而拉萨的隔离政策则凸显了边远地区的防守策略,强调风险前置管理,两者共同点在于,都以人民健康为核心,但路径不同——南京靠“码”提速,拉萨靠“隔离”筑墙,这不仅是技术与政策的博弈,更是全球化与本地化的交融,据世界卫生组织报告,这种多元化的防疫模式,帮助中国将疫情死亡率控制在较低水平,2020年至2023年,中国每百万人口死亡数远低于全球平均。

疫情也暴露了深层问题,南京码在推广初期,部分老年人因数字鸿沟面临使用困难;拉萨的隔离政策有时被批评为“过度严格”,影响经济活力,这些挑战呼吁我们:未来防疫需更注重包容性,比如结合传统手段与智能技术,并加强政策解释,正如一位拉萨市民所言:“隔离是为了更好的重逢,但我们需要知道规则从何而来。”

疫情尚未结束,南京码和拉萨隔离政策只是这场漫长战役中的缩影,它们教会我们,在危机中,创新与谨慎并存,科技与人文共舞,只有通过持续优化,我们才能在守护健康的同时,重建生活的常态,或许,答案不在于寻找完美的解决方案,而在于在动态中保持平衡——正如南京码的绿光与拉萨的隔离屏障,共同编织着人类抗击疫情的希望之网。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏