在新冠疫情的反复冲击下,我们的生活被无数新词汇和规则重塑。“南京码”和“成都要隔离吗”这两个看似简单的关键词,却折射出中国城市在疫情防控中的智慧与挑战,它们不仅仅是健康码和出行政策的代名词,更是疫情时代城市治理的缩影,值得我们深入探讨。

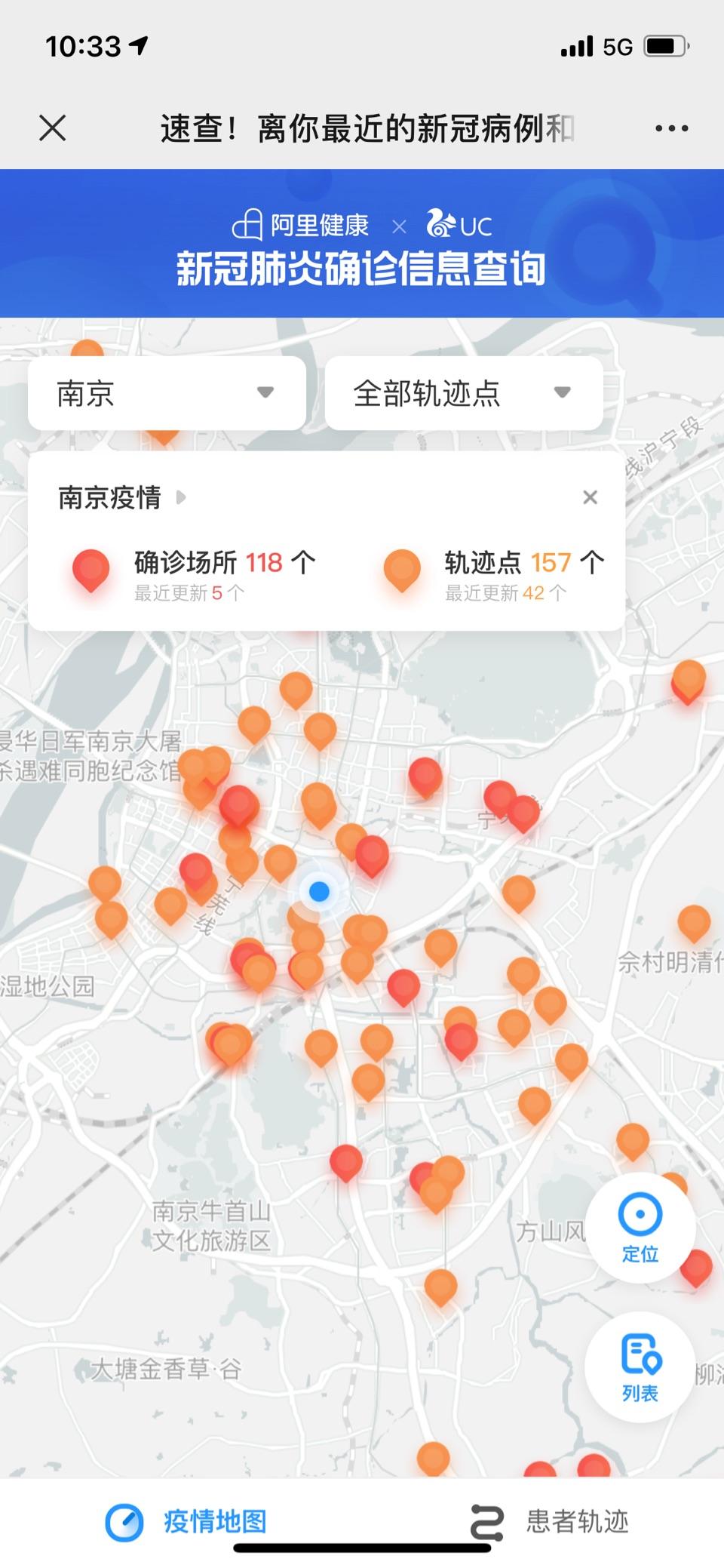

让我们聚焦“南京码”,作为南京市在2021年疫情局部暴发后推出的健康码系统,它迅速成为当地居民出行、工作和生活的“数字通行证”,南京码的诞生,源于那场由禄口机场引发的传播链,当时南京在短短几天内升级了防控措施,通过大数据和人工智能技术,将健康码与核酸检测结果、行程轨迹深度融合,这不仅提高了排查效率,还减少了人为接触风险,据统计,南京码在高峰期每日核验超过千万次,帮助快速识别风险人群,避免了更大范围的扩散,它的推行也引发了隐私保护的讨论——如何在公共卫生与个人权利之间找到平衡?南京码的成功启示我们,科技赋能是疫情防控的关键,但需辅以透明政策和公众教育,才能赢得广泛支持。

相比之下,“成都要隔离吗”这个搜索词,则反映了普通人在疫情中的焦虑与不确定性,成都作为西部重要枢纽城市,频繁的输入性病例和本地散发疫情,让“是否需要隔离”成为出行者最关心的问题,从2020年至今,成都的隔离政策经历了多次调整:最初是严格的14天集中隔离,后来根据风险等级细化为居家监测或健康管理,在2022年夏季的一轮疫情中,成都根据“动态清零”方针,对中高风险区来蓉人员实施7天隔离,而低风险区则只需核酸证明,这种灵活应对,既保障了城市安全,又尽可能减少对经济和社会的影响,但频繁的政策变化也让民众感到困惑——有人因为信息不透明而被迫滞留,有人则因隔离带来的心理压力而呼吁更人性化的措施,这提醒我们,疫情防控不仅是技术问题,更是沟通艺术;城市需要建立清晰、及时的信息发布渠道,以缓解公众的恐慌。

将“南京码”与“成都要隔离吗”联系起来,我们可以看到中国城市在疫情中的共同轨迹:从初期的慌乱到逐步的系统化应对,南京码代表了“精准防控”的尝试,通过数字化工具实现快速响应;而成都要隔离吗的疑问,则凸显了政策落地时的现实挑战——如何在全国统一框架下,兼顾地方特色和民众需求?这两者都指向一个核心:疫情考验的不仅是医疗资源,更是城市治理的韧性和包容性。

从更深层次看,疫情下的这些现象反映了社会对“安全与自由”的永恒辩论,南京码的推行,某种程度上是集体利益优先的体现,但它也需要避免“一刀切”的弊端;而成都要隔离吗的频繁搜索,则揭示了个人在不确定环境中的脆弱感,城市应加强数据共享和区域协作,例如推动健康码互认,减少重复隔离,通过科普宣传和心理支持,帮助公众理性面对疫情,而不是盲目恐慌。

疫情尚未结束,“南京码”和“成都要隔离吗”这样的关键词将继续伴随我们,它们不仅是实用工具和政策问答,更是时代印记,作为普通人,我们应积极适应变化,同时呼吁更科学的防控措施;作为社会,我们需从这些经验中学习,构建更具弹性的公共卫生体系,当下一次危机来临时,我们才能更从容地应对,让城市在挑战中焕发新生。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏