在粤港澳大湾区的繁华版图上,澳门这座以博彩旅游业为经济命脉的微型城市,自2020年全球疫情暴发以来,长期以“防疫优等生”的姿态示人,近期本地疫情确诊数据的波动,却像一面棱镜,折射出这座小城在应对突发公共卫生事件时的独特挑战与深层困境,澳门疫情确诊不仅是一个医疗问题,更是一场关乎社会结构、经济韧性及治理智慧的综合大考。

疫情数据背后的结构性脆弱:高度依赖外向型经济的隐痛

澳门面积仅30多平方公里,人口约68万,却是全球人口密度最高的地区之一,其经济结构高度特殊:博彩业占比超过50%,旅游业及相关服务业支撑着绝大多数就业,这种单一模式在太平盛世是“现金牛”,在疫情冲击下却成为“阿喀琉斯之踵”,一旦出现本土确诊,严格的防疫政策(如关停娱乐场所、限制旅客入境)会直接冲击经济命脉,2022年6月至7月,澳门遭遇奥密克戎变异株引发的疫情,单日确诊数一度破百,迫使政府采取“相对静止”管理措施,期间,失业率攀升至4.8%,创近十年新高,中小微企业生存压力剧增。

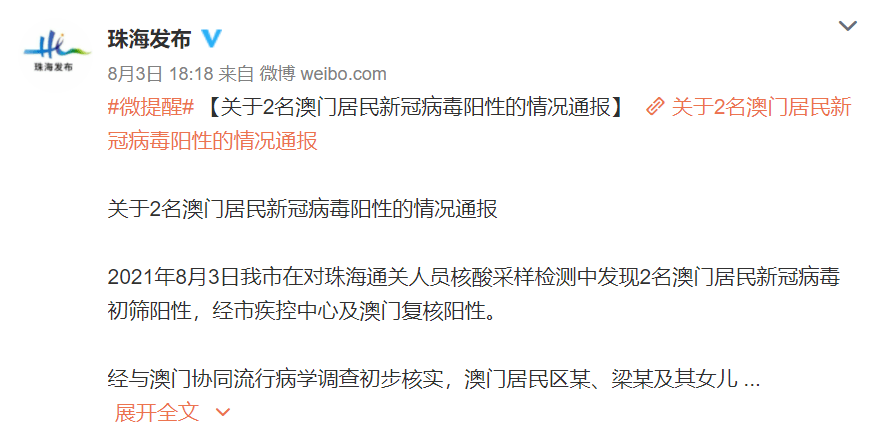

更关键的是,澳门的地理特性放大了防控难度,作为连接内地与海外的重要枢纽,澳门需同时兼顾与内地通关的便利性(如珠澳口岸)和国际航班往来,这种“双线作战”的平衡术极为艰难:若对外严防,则削弱国际城市功能;若对内收紧,则影响民生供给,疫情确诊案例的输入风险始终存在,尤其在变异株频发的背景下,任何疏漏都可能引发链式反应。

防疫策略的“走钢丝”困境:精准化与人性化的两难

澳门政府的防疫措施常被形容为“快、准、严”,但其背后是巨大的社会成本,全民核酸筛查已成为常态,但频繁检测对长者、行动不便者及基层劳动者造成负担;隔离政策虽有效阻断传播,却可能引发个别家庭的生计危机,更值得关注的是,澳门医疗资源相对有限,镜湖医院和仁伯爵综合医院承载着主要救治任务,若确诊数短期激增,医疗系统可能面临挤兑风险。

防疫政策的人性化考量亟待加强,疫情期间,部分跨境工作者因通关限制被迫与家人分离,情绪困扰加剧;学生长期网课导致教育质量滑坡;心理健康问题亦呈上升趋势,澳门社会普遍认同“动态清零”的必要性,但对政策优化有着更高期待——如何在防控中减少“次生灾害”,成为治理者必须面对的课题。

韧性建设的破局之道:从应急管理到长效治理

面对疫情确诊的反复挑战,澳门需跳出“被动响应”模式,转向系统性韧性建设,经济多元化刻不容缓,特区政府近年推动中医药、高新技术等产业发展,但转型非一日之功,短期可借助区域合作,如深化横粤澳深度合作区功能,为居民创造跨区就业缓冲带,医疗体系需补短板,应加快分级诊疗建设,扩充隔离病房容量,并利用5G技术推广远程医疗,减轻线下压力。

民生保障网亦需织密,澳门虽有丰厚的财政储备(2021年超6000亿澳门元),但救助政策应更精准导向弱势群体,可设立疫情专项基金,为失业者提供技能培训;对受创中小微企业实施税费减免;同时建立心理健康支持网络,通过社区组织提供心理咨询服务。

最重要的是,公众沟通机制有待优化,疫情信息发布需更透明、及时,避免谣言传播;政策制定应引入公众参与,如通过线上平台收集民意,增强社会认同感,澳门社团文化深厚,可动员基层力量参与物资配送、关爱独居长者等工作,形成“政府主导+社会协同”的共治格局。

疫情是危机,更是重塑城市的契机

澳门疫情确诊的起伏,暴露出微型外向型经济体的天然脆弱性,但也彰显了这座小城的顽强生命力,从第一时间启动方舱医院建设,到市民自觉配合防疫,澳门展现出的集体责任感令人动容,若能以疫情为契机,加速经济结构改革、提升医疗公卫能力、完善社会支持系统,澳门或将在风雨中练就更强大的韧性,毕竟,一座城市的伟大,不在于从未跌倒,而在于每次跌倒后都能重新站起——并以更智慧的方式走向未来。

注:本文基于公开数据与政策分析,结合澳门社会特性进行原创撰写,旨在探讨疫情下的深层挑战与应对策略,文中观点均属学术性思考,不构成任何决策建议。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏