随着夏末秋初的凉意渐起,郑州市各大高校的返校日程成为社会关注的焦点,大学生返校并非简单的日期安排,而是涉及公共卫生、教育教学、后勤保障及学生发展的系统工程,2023年秋季学期,郑州市高校的返校时间在“因校施策、错峰有序”的原则下稳步推进,既反映了后疫情时代教育管理的精细化,也凸显了城市与高校协同发展的新格局。

返校时间的制定逻辑:从统一部署到精准调控

郑州市大学生返校时间通常由河南省教育厅统筹指导,各高校根据实际情况具体实施,与往年相比,2023年秋季的返校安排更注重“动态调整”和“差异化管控”,郑州大学、河南工业大学等高校将返校时间集中在8月下旬至9月中旬,并分批次组织学生返校:老生先行,新生后续,研究生与本科生错开,这种安排既缓解了交通和校园管理压力,也降低了人群聚集带来的健康风险。

值得注意的是,返校时间并非一成不变,部分高校在通知中明确“如遇突发公共卫生事件或极端天气,将动态调整日期”,这体现了管理思维的灵活性与人性化,高校通过数字化手段(如健康打卡、行程报备)提前收集学生信息,为返校时间的具体执行提供数据支撑。

时间背后的多维挑战:安全、效率与公平的平衡

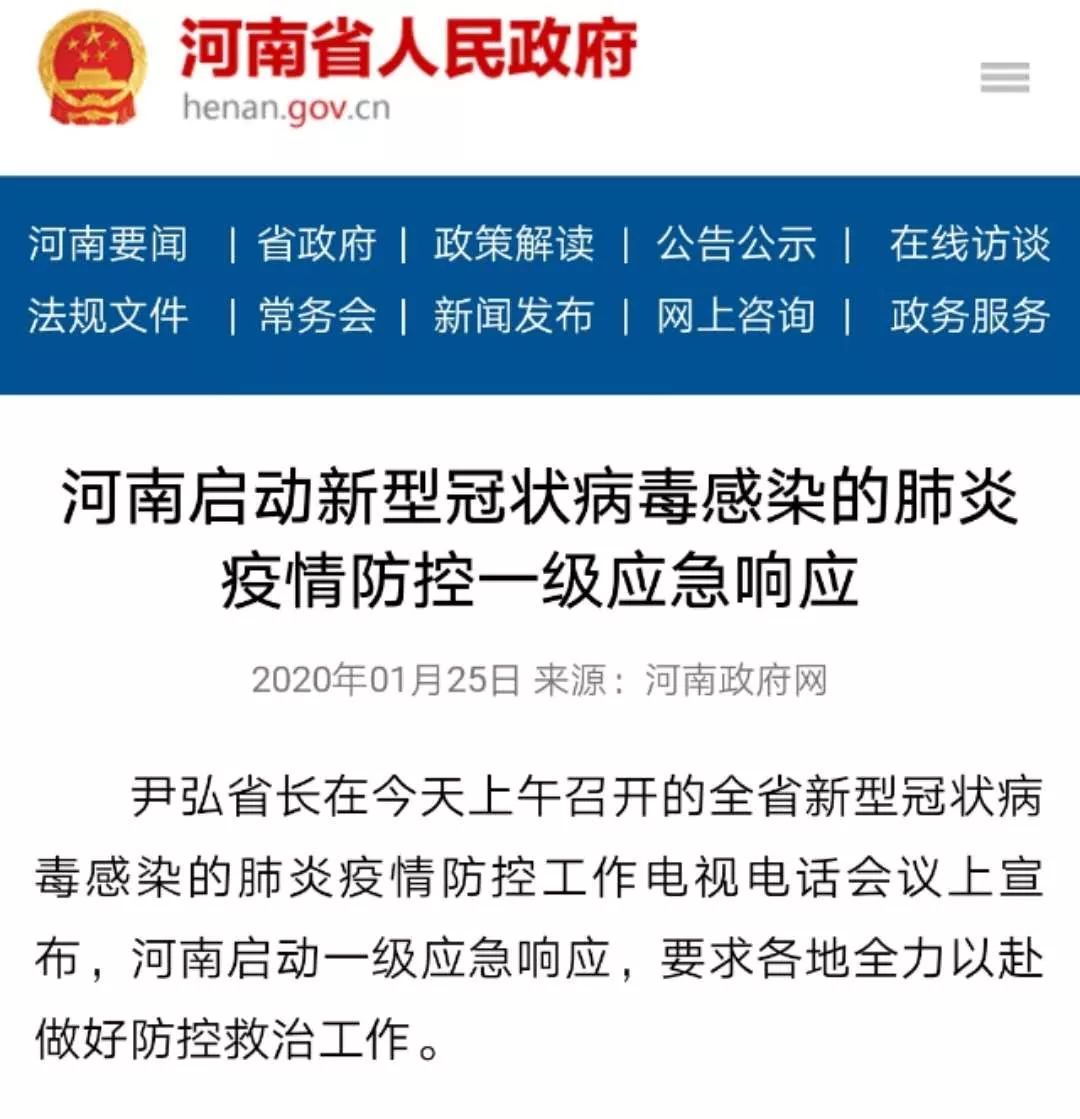

确定返校时间需兼顾多重目标,公共卫生安全是核心考量,郑州市作为交通枢纽和人口大市,高校生源覆盖全国,返校潮可能加剧疫情传播风险,高校需在时间安排上预留充足的健康监测和隔离观察窗口,部分学校要求学生在返校前完成48小时内核酸检测,并在到校后实施“三天静态管理”。

教学秩序的恢复效率是关键,过长延迟返校可能影响实验课程、实习实践等环节的开展,尤其是理工科和医学类专业,为此,郑州轻工业大学、华北水利水电大学等高校将实践类课程集中安排在返校后前两周,以弥补线上教学的不足。

返校时间还需关注教育公平,对于家庭经济困难学生,高校提供交通补贴或暂缓缴费政策;对于疫情中高风险地区学生,设置“虚拟报到”通道,确保不因返校时间差异影响学籍注册。

学生的真实体验:从期待到适应的心理调适

对大学生而言,返校时间不仅是一个日期,更是生活状态的转折点,许多学生表示,漫长的假期或线上学习后,对重返校园充满期待,但也伴随焦虑,一名郑州航空工业管理学院的学生提到:“返校前一周,我每天查看学校通知,既怕错过时间,又担心途中感染风险。”这种心理反映了当代大学生在不确定性中寻求稳定的普遍心态。

为缓解压力,高校在确定返校时间后,通常会配套发布心理辅导资源,河南农业大学开通“返校心理热线”,帮助学生处理分离焦虑和社交恐惧;郑州师范学院组织线上迎新活动,提前构建班级归属感。

城市的协同支持:交通、住宿与社区联动

郑州市的交通系统在返校期间扮演重要角色,郑州东站、新郑国际机场增设“学生专用通道”,地铁延长运营时间,公交线路加密频次,确保学生安全抵校,高校与周边社区合作,规范出租房管理和商业经营,减少返校带来的外部环境冲击。

值得一提的是,郑州市政府将高校返校纳入城市运行保障体系,通过大数据平台监测人流密度,及时调整交通调度,这种“城校融合”模式,为其他地区提供了借鉴。

未来展望:弹性学制与智慧化管理

随着教育模式的变革,返校时间的刚性约束可能逐步弱化,郑州市高校或可探索“弹性学制”,允许学生在一定时间内自主选择返校节点,并结合线上线下混合课程,实现个性化学习,借助人工智能预测人流、智能安防等技术,返校管理将更加高效精准。

郑州市大学生返校时间的安排,既是常态化防控中的必要举措,也是高等教育治理能力的体现,在时间表的背后,是政策制定者、高校管理者、学生和城市居民的共同协作,唯有在安全与发展的天平上找到平衡,才能让每一次“归程”成为学子奔赴理想的起点。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏