近年来,随着新冠疫情的反复波动,中国各地不断调整和优化疫情防控政策,以平衡经济发展与公共卫生安全,山西省作为我国重要的能源和工业基地,其疫情管理策略注重精准化和科学化;而南宁市作为广西壮族自治区的首府,近期出台的最新政策则聚焦于常态化防控与民生保障,两地虽相隔千里,但都体现了中国在疫情防控中的区域协同与创新实践,本文将深入探讨山西省的疫情管理经验,并结合南宁市的最新政策,分析其对全国公共卫生治理的启示。

山西省疫情管理:精准施策与科学防控的结合

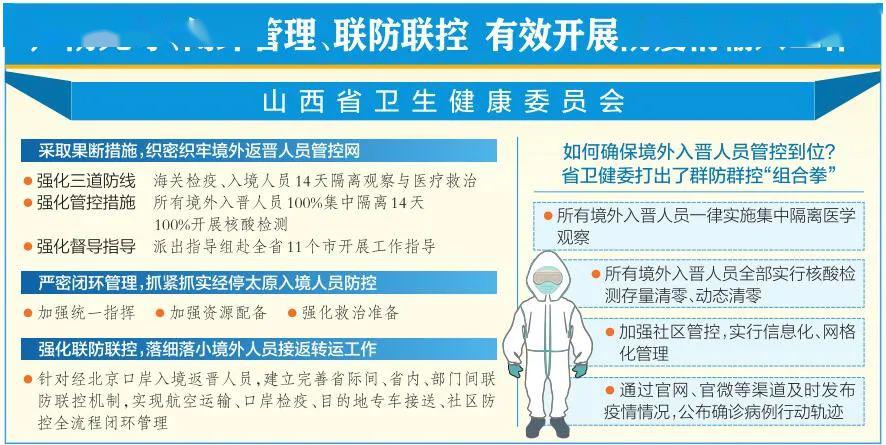

山西省地处华北,人口密集且工业活动频繁,在疫情期间面临着输入性和本土传播的双重压力,为此,山西省的疫情管理强调“精准防控”和“动态清零”,避免了“一刀切”的简单做法,山西省建立了完善的疫情监测网络,依托大数据和人工智能技术,实时追踪病例轨迹和风险区域,在太原、大同等重点城市,政府推行了“网格化管理”模式,将社区划分为小单元,由专人负责排查和管控,确保早发现、早隔离,这种模式不仅降低了传播风险,还减少了对社会经济的影响。

山西省注重资源调配和应急响应,在疫情高峰期,省内迅速搭建了方舱医院和临时隔离点,同时加强医疗物资储备,确保一线医护人员的安全,值得一提的是,山西省还结合本地产业特点,推动“健康码”与能源、交通等行业的联动,例如在煤矿企业实施“点对点”闭环管理,保障了关键领域的生产不受中断,这种科学防控不仅有效控制了疫情扩散,还为其他地区提供了借鉴。

山西省的疫情管理也面临挑战,如农村地区防控薄弱、冬季流感叠加风险等,为此,政府加强了基层卫生体系建设,通过培训乡村医生和推广疫苗接种,提升了整体应对能力,总体来看,山西省的经验表明,疫情防控需要因地制宜,既要依靠科技手段,也要注重人文关怀,避免过度防控导致民生问题。

南宁最新政策:常态化防控与民生优先的转型

南宁市作为中国—东盟博览会的重要举办地,近年来经济快速发展,人口流动性大,在最新政策中,南宁市逐步从应急防控转向常态化管理,突出“民生优先”和“精准优化”,2023年以来,南宁市发布了《关于进一步优化疫情防控措施的通知》,主要内容包括简化健康码使用、放宽跨区域流动限制,以及强化重点场所管理,市民在乘坐公共交通和进入公共场所时,只需出示“绿码”即可,无需频繁核酸检验;对来自低风险地区的人员取消隔离要求,促进了商贸和旅游复苏。

这一政策转变反映了南宁市在平衡疫情与经济发展上的创新,政府通过“数字防疫”平台,整合了交通、医疗和社区数据,实现了快速响应,南宁市还加强了与国际接轨,针对东盟贸易往来,设立了“绿色通道”,为外籍人士提供便捷的检疫服务,这些措施不仅提升了防控效率,还助力了区域经济一体化。

在民生保障方面,南宁市的新政策注重弱势群体支持,对老年人、儿童和低收入家庭,政府提供了免费的抗原检测试剂和医疗咨询;推动“线上+线下”融合服务,如开展远程医疗和社区配送,减少了疫情对日常生活的干扰,值得注意的是,南宁市还鼓励公众参与防控,通过宣传教育提升了市民的自我防护意识,这种“政府主导、社会协同”的模式,为其他城市提供了样板。

区域协同下的启示:构建韧性公共卫生体系

山西省和南宁市的疫情管理策略虽各有侧重,但都体现了中国在公共卫生治理上的整体思路:即科学精准、动态优化和区域协同,山西省的“网格化管理”和南宁市的“数字防疫”都展示了科技在防控中的核心作用,而两地政策均强调减少社会成本,避免“层层加码”,这为中国其他地区提供了宝贵经验:在疫情长期化的背景下,防控政策需要灵活调整,既要依靠数据驱动,也要关注民生需求。

从全国视角看,山西和南宁的实践还突出了区域协同的重要性,在跨省物流和人员流动中,两地通过信息共享机制,实现了风险联控,中国可以借鉴这种模式,构建更完善的公共卫生网络,包括加强基层医疗投入、推动疫苗研发国际合作,以及完善应急法律法规。

山西省的疫情管理和南宁市的最新政策,共同展现了中国在应对公共卫生危机中的韧性与智慧,随着疫情形势变化,各地需继续探索创新路径,以实现健康与发展的双赢,通过总结这些经验,我们不仅能提升当前防控水平,还能为未来可能出现的挑战做好准备。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏