在新冠疫情期间,为了缓解企业负担、稳定就业市场,天津市积极响应国家号召,出台了一系列社保减免政策,这些政策不仅体现了政府对企业的关怀,还基于相关法律法规,确保了减免措施的合法性和可操作性,本文将全面解析天津疫情期间的社保减免政策,包括其法规依据、具体内容、实施效果以及企业应对策略,旨在为读者提供一份原创、详尽的参考。

政策背景与法规依据

疫情期间,全球经济面临下行压力,中国企业尤其是中小微企业遭遇了前所未有的经营困难,为应对这一挑战,国家层面出台了《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》(人社部发〔2020〕11号),明确要求各地实施社保减免措施,天津市作为北方经济重镇,迅速响应,结合本地实际,制定了《天津市阶段性减免企业社会保险费实施办法》(津人社规〔2020〕2号),并依据《中华人民共和国社会保险法》和《天津市社会保险条例》等法律法规,确保了政策的权威性和执行力。

这些法规的核心在于,允许企业在特定时期内减免养老、失业、工伤三项社保的单位缴费部分,同时不影响职工权益。《社会保险法》第六十条规定了社保费的缴纳义务,但特殊情况下,政府可依法调整政策,天津市的实施办法进一步细化了减免范围和时间,确保了政策与上位法的一致性。

天津社保减免政策的具体内容

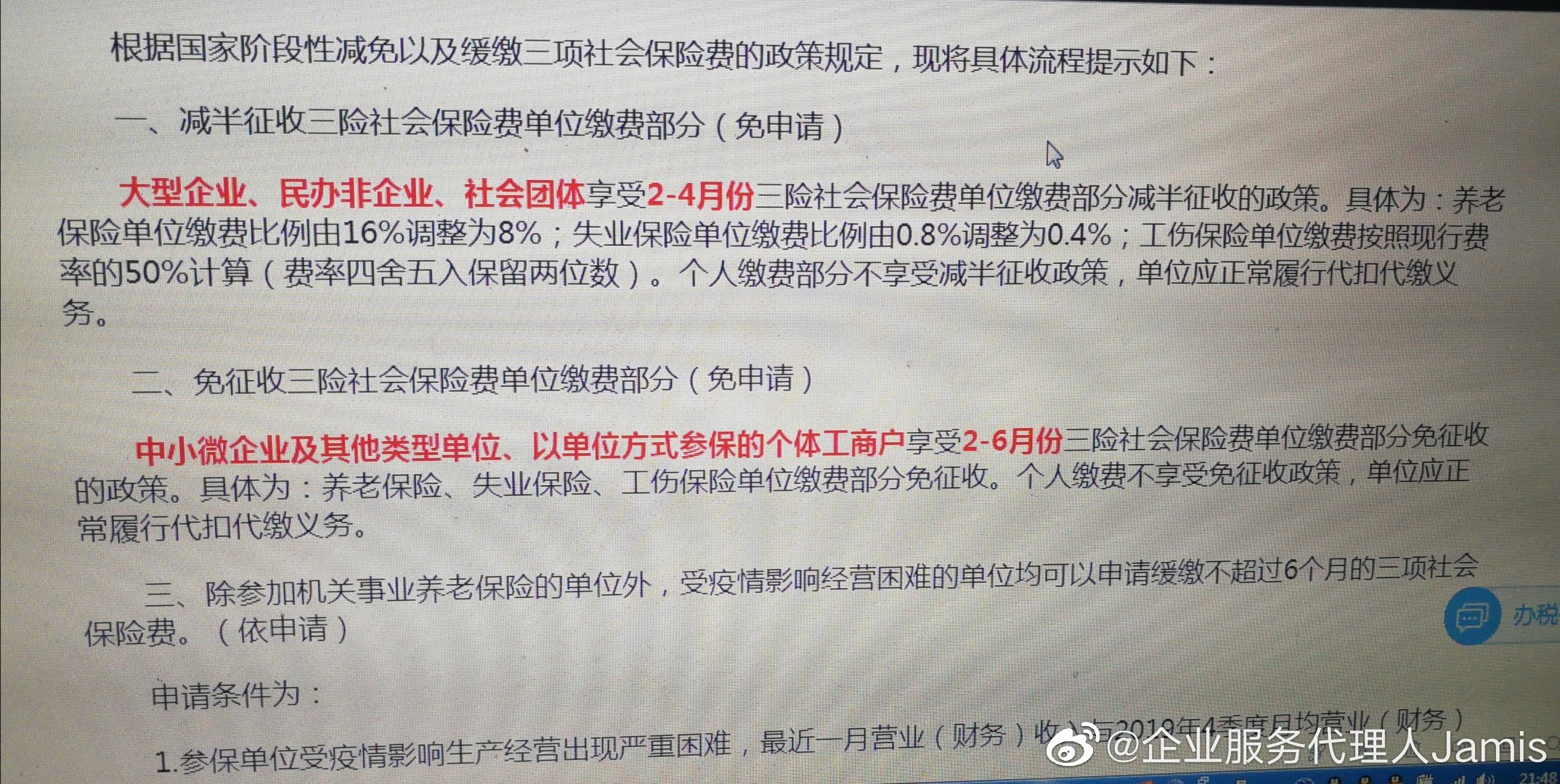

天津市的社保减免政策主要分为两个阶段:第一阶段为2020年2月至6月,针对中小微企业免征养老、失业、工伤三项社保单位缴费部分;第二阶段为2020年7月至12月,对大型企业减半征收,政策还延长了社保费缓缴期限,允许受疫情影响严重的企业申请缓缴至2020年底,且免收滞纳金。

减免政策覆盖了全市各类企业,但重点向中小微企业倾斜,根据天津市统计局和数据,中小微企业占全市企业总数的90%以上,减免政策预计为这些企业节省社保支出超过100亿元,政策明确规定,职工个人缴费部分不受影响,社保待遇如养老金和失业保险金照常发放,确保了职工权益不受损。

在实施过程中,天津市人社局联合税务部门,通过“网上办、自助办”等方式简化流程,企业无需额外申请,系统自动识别并减免,这种“免申即享”的机制,大大提高了政策效率,减少了企业负担。

政策实施效果与案例分析

根据天津市人社局发布的数据,截至2020年底,全市累计减免社保费约150亿元,惠及企业超过20万户,稳定就业岗位近300万个,这一政策显著缓解了企业的现金流压力,促进了经济复苏,天津某餐饮企业因疫情导致营业额下降50%,通过社保减免,每月节省支出近5万元,帮助企业渡过难关,避免了裁员。

政策实施中也面临一些挑战,如部分企业对政策理解不足,或担心减免影响职工社保记录,对此,天津市通过线上培训和媒体宣传加强解读,确保政策落地,从法规角度看,这些措施严格遵循了《天津市优化营商环境条例》,体现了政府服务的透明性和公平性。

企业应对策略与未来展望

对于企业而言,充分利用社保减免政策需要主动了解法规变化,并优化内部管理,企业应定期关注天津市人社局官网或官方公众号,获取最新政策信息;建议与专业机构合作,确保合规享受减免,避免因误解导致法律风险;企业可将节省的资金用于数字化转型或员工培训,提升抗风险能力。

展望未来,随着疫情进入常态化防控阶段,天津可能继续优化社保政策,例如探索弹性缴费机制或扩大减免范围,企业需保持敏锐,及时调整策略,政府也应加强法规宣传,确保政策红利惠及更多市场主体。

天津疫情期间的社保减免政策,不仅是应急之举,更是基于法规的系统性创新,它有效平衡了企业负担与职工权益,为经济复苏注入了活力,企业应积极把握这些政策机遇,实现可持续发展,通过本文的解析,我们希望读者能更深入地理解这一主题,并在实践中灵活应用。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏