当“天津新冠肺炎死亡病例”这个关键词出现在公众视野时,多数人的记忆或许已被三年来此起彼伏的疫情浪潮冲刷得模糊,在数据背后,藏着一段属于这座北方港城的特殊抗疫史诗——它不仅是统计表格中的数字增减,更是城市机体与病毒抗争的病理切片,是中国超大城市公共卫生体系在极限压力下的韧性实验。

死亡病例背后的时空坐标:精准防控与生命至上的平衡术

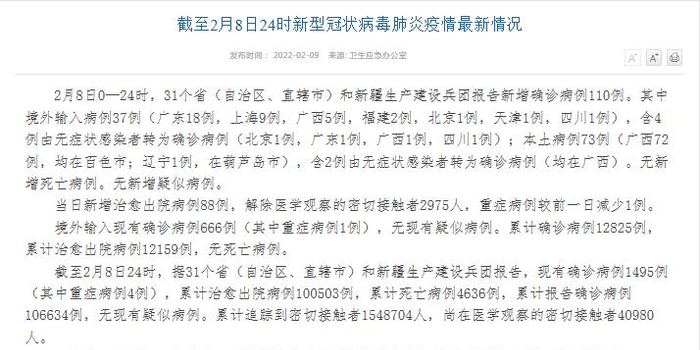

天津作为中国北方最大的港口城市和首都“护城河”,其疫情防控始终处于高压状态,官方公布的死亡病例主要集中在2022年初奥密克戎变异株流行期间,这与该毒株首次在国内发生本土传播的时间线高度吻合,值得注意的是,天津公布的死亡病例始终保持着极低比例,这组数据背后是多重因素的复杂交织:

医疗资源的快速响应机制发挥了关键作用,天津在疫情初期即启动“海河医院”等定点收治体系,组建多学科专家团队,对高龄、基础疾病患者实施“一人一策”精准治疗,这种将优质资源向脆弱人群倾斜的策略,有效压低了病亡率曲线。

更值得关注的是,天津的死亡病例结构折射出全球疫情的共同特征——高龄与基础疾病成为主要风险因素,公开数据显示,相关病例平均年龄超过80岁,多伴有心脑血管疾病、糖尿病等慢性病,这既验证了新冠病毒对特定人群的威胁模式,也暴露出超大型城市老龄化社会面临的特殊挑战。

超越数字的城市记忆:疫情防控中的人文关怀样本

若仅关注死亡病例数量,将错过天津抗疫最珍贵的经验,在全国首迎奥密克戎的战役中,天津创造了多个创新实践:

“就医绿色通道”成为生命保障线,针对血透患者、孕产妇、肿瘤放化疗等特殊群体,天津建立应急就医机制,确保非新冠患者的医疗需求不被挤压,这种“双线作战”能力,体现的是公共卫生系统应有的包容性。

“心理防疫”体系的构建同样值得书写,面对国内首次大规模奥密克戎感染,天津在主流媒体开设心理疏导专栏,组织专业团队进驻封控小区,这种对群体性焦虑的早期干预,展现了对全民健康的全周期管理思维。

死亡病例留下的公共卫生启示:未来城市的免疫系统升级

天津经验表明,现代城市的疫情防线需要更多维度重构:

社区医疗的“网底作用”亟待强化,死亡病例分析显示,基层医疗机构在早期筛查、分级诊疗中扮演着关键角色,天津后续推动的“社区医联体”强化工程,正是对这套神经末梢系统的升级改造。

数据驱动的精准防控成为必然选择,天津开发的“全周期疫情分析模型”,通过整合人口流动、医疗资源、地理信息等数据,实现了风险预警从“事后响应”向事前预测的转变,这种智慧公共卫生体系的建设,或将成为未来特大城市的标配。

更重要的是,天津案例提醒我们:城市的真正韧性不仅体现在抑制病毒传播的效率上,更体现在对每一个生命个体的尊重与守护中,那些被详细记录的死亡病例个案,不仅是流行病学调查的必要资料,更是对生命价值的最好诠释——在宏大的抗疫叙事中,没有人应该成为被遗忘的统计数字。

回望天津新冠肺炎死亡病例这段历史,我们看到的不应只是疫情波峰上的几个特殊坐标,而是一座千万级人口城市在危机中的成长轨迹,这些数据如同刻在时间轴上的刻度,标记着中国公共卫生体系在实战中的进化节点,也记录着这座城市如何在守护生命与维持运转之间寻找最佳平衡点,当未来的流行病学家重新审视这份档案时,他们发现的或许不仅是病毒的传播规律,更是一个文明社会在危机中彰显的人性温度与制度智慧。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏