随着新冠疫情的持续影响,疫苗接种已成为全球关注的焦点,北京作为首都,其疫苗接种进展更是备受瞩目,每当朋友见面或线上聊天,一句“北京疫苗打了吗?”不仅成了日常问候,更折射出人们对健康、社会责任与城市复苏的深层思考,本文将从北京疫苗接种的现状、个人选择背后的故事、以及城市免疫建设的意义等方面展开探讨,旨在呈现一幅全面的图景。

北京疫苗接种的现状与数据

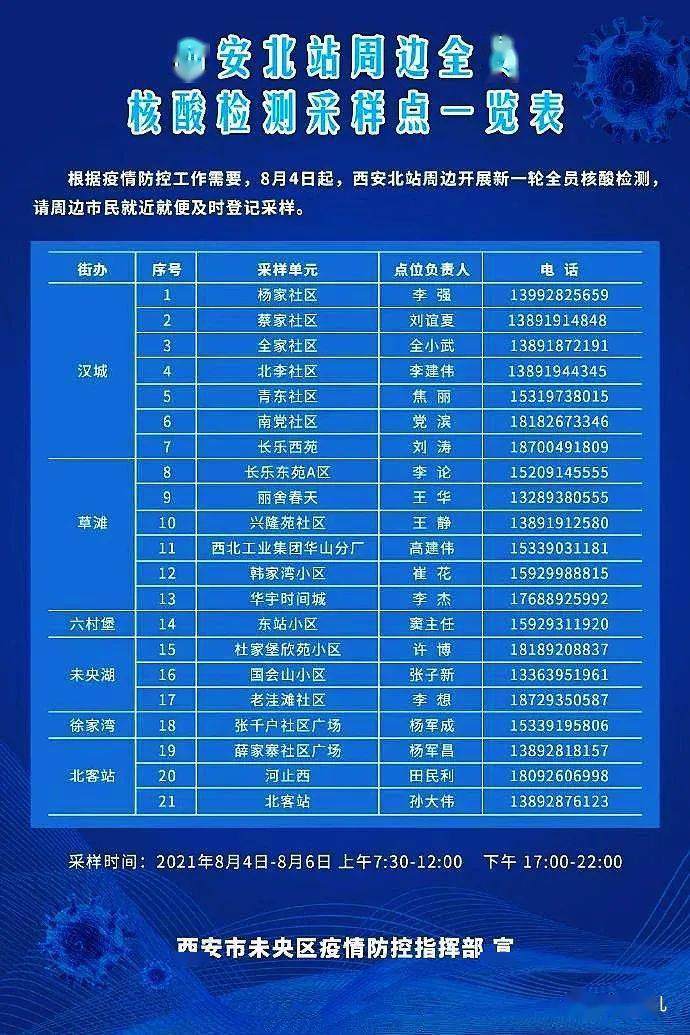

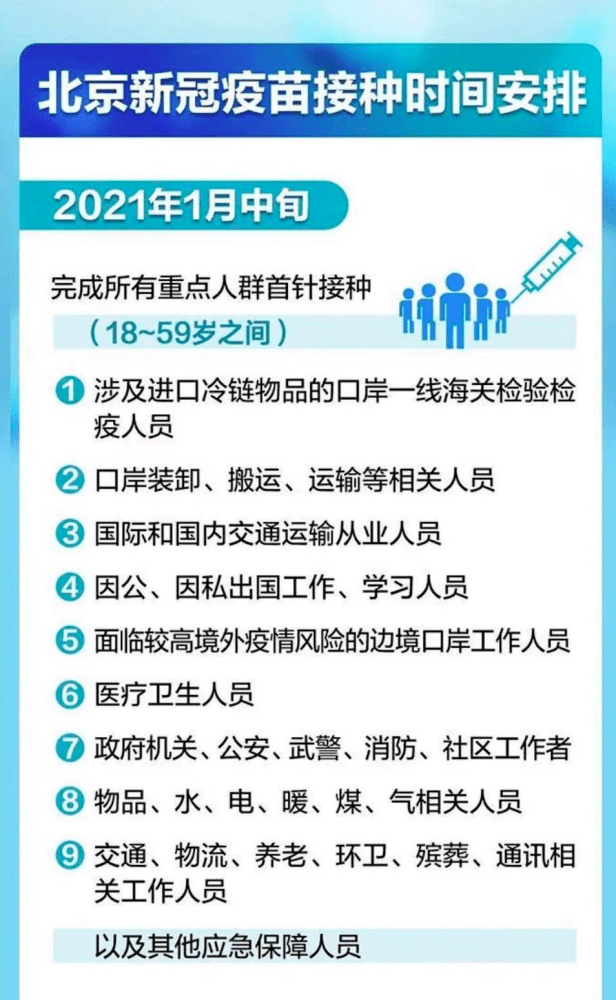

截至2023年,北京市的疫苗接种工作已进入常态化阶段,根据官方数据,北京累计接种疫苗剂量超过4000万剂次,全程接种率超过90%,加强针接种也在稳步推进,这一成绩得益于政府的高效组织,包括社区定点接种、流动接种车、企业专场等多种形式,确保了疫苗的可及性和便利性,在朝阳区、海淀区等人口密集区域,接种点几乎覆盖了每个街道,居民只需通过手机预约,便能快速完成接种。

“北京疫苗打了吗?”这一问题背后,也反映出一些挑战,部分人群,如老年人或有基础疾病的群体,接种率相对较低,据统计,北京60岁以上老年人的全程接种率约为85%,虽高于全国平均水平,但仍需进一步提升,政府通过宣传教育和上门服务,努力消除这部分人群的顾虑,比如强调疫苗的安全性,并提供专业医疗咨询,总体来看,北京的疫苗接种工作体现了“科学防控、精准施策”的理念,为城市免疫屏障的建立奠定了坚实基础。

个人选择:为什么有人犹豫或积极接种?

“北京疫苗打了吗?”这个问题,对不同人来说,答案可能截然不同,有人积极响应,视其为社会责任;有人则犹豫不决,背后是复杂的心理因素。

对于那些积极接种的人来说,疫苗是回归正常生活的关键,小李,一位在北京工作的IT工程师,早在2021年便完成了全程接种,他说:“接种疫苗不仅是为了自己,更是为了家人和同事,北京人口流动大,只有大家都接种,才能阻断病毒传播链。”像小李这样的年轻人,往往更关注公共卫生数据,并信任科学证据,他们通过社交媒体获取信息,参与社区活动,成为疫苗接种的推动者。

也有部分人持观望态度,王阿姨,一位退休教师,最初对疫苗心存疑虑:“我年纪大了,担心副作用。”她的故事并非个例,调查显示,老年人接种率较低的原因包括对疫苗安全性的担忧、对自身健康状况的不确定,以及信息获取渠道有限,针对这些问题,北京社区工作者通过一对一沟通、发放宣传册等方式,逐步打消了他们的顾虑,王阿姨最终在子女的鼓励下接种了疫苗,她说:“现在感觉安心多了,出门买菜都不怕了。”

还有少数人因宗教信仰或个人理念拒绝接种,这部分群体虽然占比较小,但他们的选择提醒我们,疫苗接种不仅是医学问题,还涉及社会包容和尊重差异,北京在推进接种时,注重自愿原则,避免强制措施,这体现了城市的人文关怀。

城市免疫:从个人防护到集体责任

“北京疫苗打了吗?”这一问题,实则指向一个更大的主题:城市免疫建设,疫苗接种不仅是个人防护手段,更是构建群体免疫的关键,北京作为超大城市,人口超过2100万,高接种率意味着更低的传播风险,从而为经济复苏和社会活动提供保障。

从公共卫生角度看,北京的高接种率已初见成效,2022年以来,尽管面临奥密克戎等变异株的冲击,但北京的重症率和死亡率显著低于未接种地区,这得益于疫苗对重症的防护作用,以及城市的快速响应机制,在局部疫情暴发时,北京能迅速启动核酸检测和隔离措施,结合疫苗接种,有效控制了扩散。

从社会经济层面看,疫苗接种助推了城市活力的恢复,餐饮、旅游、文化等行业逐步回暖,人们更愿意参与线下活动,一句“北京疫苗打了吗?”成了重启社交的敲门砖,它象征着信心与希望,北京还通过“健康宝”等数字化工具,将接种记录与出行便利结合,鼓励更多人参与。

城市免疫并非一劳永逸,病毒变异、免疫力随时间下降等问题,要求我们持续关注加强针接种和科研进展,北京在这方面走在前列,定期发布疫苗接种指南,并与国际机构合作,推动疫苗研发,城市免疫可能需要像流感疫苗一样,成为年度常规项目。

以疫苗为纽带,共建健康北京

“北京疫苗打了吗?”这句简单的问候,承载着我们对健康、对城市、对未来的期待,从个人选择到集体行动,疫苗接种已成为北京城市治理的一部分,它体现了科学精神与社会责任的融合,作为市民,我们应积极获取权威信息,理性对待疫苗,共同筑牢免疫屏障。

回望这段历程,北京以高效和包容交出了一份亮眼答卷,但疫情未止,挑战仍在,让我们以疫苗为纽带,携手前行,让“北京疫苗打了吗?”不再只是问题,而是城市复苏的宣言——一个更安全、更健康的北京,正由我们共同创造。

(字数:约1100字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏