推土机的轰鸣声与老洋房的沉默对峙,梧桐树影下的人潮与警察的警戒线形成奇异图景——这是发生在南京西路某老公馆前的一幕,身穿素色衬衫的老居民举着泛黄照片,年轻人举着手机直播,里弄深处传来的不是往日吴侬软语,而是关于城市记忆的集体呐喊。

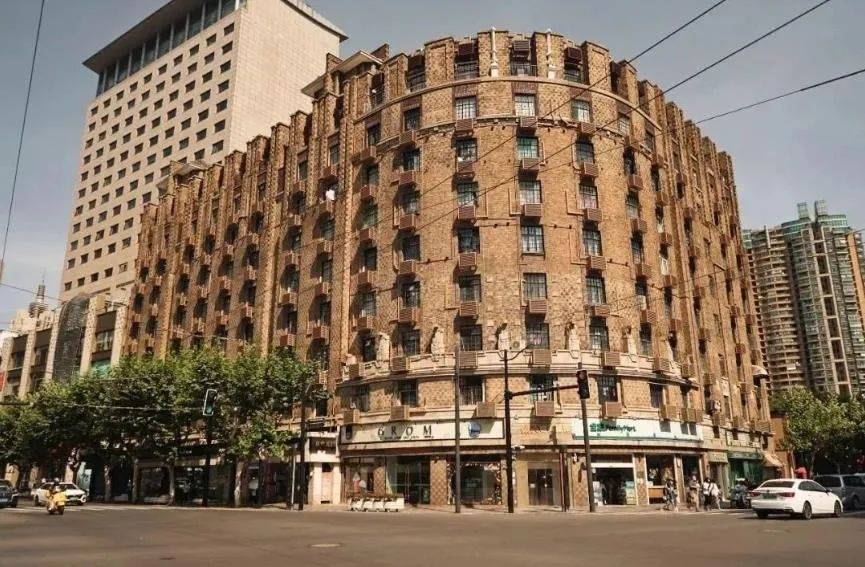

南京西路,这条被誉为“中华第一商业街”的马路,从来不只是商业的代名词,它的骨髓里流淌着上海开埠以来的全部历史密码,每一栋老公馆都是一本立体的历史书,红砖烟囱里飘出的是张爱玲时代的文学气息,雕花阳台见证过徐志摩的诗意徘徊,黑铁栏杆抚摸过无数历史人物的手温。

公馆抗议的背后,是一场持续二十年的拉锯战,数据显示,上海原有老建筑约5000万平方米,近十年已消失超三分之一,一位古建保护专家透露:“我们总是在‘最后一刻’才得知拆除消息,然后疲于奔命地抢救。”这种“抢救式保护”已成为城市更新中的常态。

在南京西路公馆的案例中,开发商与保护者各自拥有看似合理的立场,一方指着规划图纸上的经济效益、城市形象和现代化愿景;另一方则捧着历史图册,讲述着不可再生的文化基因,两者之间的鸿沟,远不是简单的“保护与发展”二元对立所能概括。

深入观察会发现,真正的问题在于我们对“保护”的理解过于狭隘,柏林将二战弹孔留在墙面上,伦敦让老建筑与新地标对话,东京让百年町屋焕发新生——这些城市证明了历史不是发展的绊脚石,而是创意的源泉,上海石库门改造的新天地模式,曾被视为成功典范,但当保护沦为商业包装,失去的恰恰是历史最珍贵的真实感。

附近居民张老先生站在警戒线外,道出了许多人的心声:“他们说要给我们更好的生活环境,可是把根拔掉了,住在再新的房子里也是漂泊。”这种情感依附,是任何经济补偿都无法替代的,城市不仅是物理空间,更是情感共同体,老建筑就是这种共同体的物质锚点。

值得深思的是,抗议者中不乏年轻人的身影,这打破了“只有老人才怀旧”的刻板印象,在全球化浪潮中成长的新一代,反而更迫切地需要寻找身份认同的地标,他们用社交媒体记录、传播,为老建筑保护注入了新的力量。

城市更新需要的不是非此即彼的选择,而是更具智慧的平衡,将老公馆改造为社区文化空间,在保留立面的基础上创新内部功能,建立老建筑活化利用的激励机制——这些中间道路远比简单的拆除或冻结更符合城市发展的复杂性。

夜幕降临,抗议人群渐渐散去,但老公馆里的灯光依然亮着,这灯光照亮的不仅是斑驳的墙面,更是一个城市的良心,南京西路的这场抗议,本质上是一场关于“我们是谁,从哪里来,到哪里去”的集体追问。

当推土机最终退去,无论这栋公馆的命运如何,它都已经在城市的集体记忆中获得了永生,那些站在梧桐树下守护老墙的人们明白,他们守护的不是砖石,而是上海作为一座伟大城市的灵魂所在,在这场没有硝烟的战争中,真正的胜利不是保住某栋建筑,而是唤醒一个城市对自身历史的敬畏与温情。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏