在当前全球疫情持续演变、国内防控形势复杂多变的背景下,浙江省疫情防控办近日发布了最新文件,旨在进一步优化防控策略,提升应对能力,这份文件不仅体现了浙江省在疫情防控中的前瞻性和科学性,还强调了精准施策与民生保障的平衡,为全国其他地区提供了可借鉴的经验,本文将从文件的核心内容、创新举措、实施挑战及社会影响等方面展开分析,以全面解读这一重要政策。

文件背景与核心内容

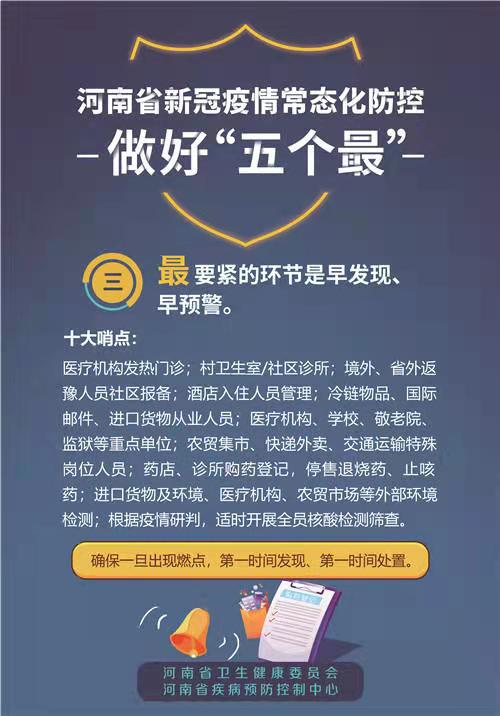

浙江省作为中国经济发达和人口流动频繁的省份,一直处于疫情防控的前沿,最新文件的发布,是基于国内外疫情数据、病毒变异趋势以及本省实际情况的综合研判,文件的核心内容包括:强化常态化监测预警、优化隔离与健康管理措施、推进疫苗接种加强免疫、完善应急响应机制,以及加强基层防控能力建设,重点突出了“精准防控”理念,避免“一刀切”做法,力求在保障公共卫生安全的同时,最大限度减少对经济社会活动的干扰。

文件明确要求对高风险区域实施动态调整,而非简单封控;对重点人群如老年人、儿童和慢性病患者给予特殊关注,确保防控措施人性化,文件还强调了数据共享和科技支撑,利用大数据和人工智能提升流调效率和精准度。

创新举措:科技赋能与制度优化

浙江省疫情防控办的最新文件在多个方面展现了创新性,在科技应用上,文件提出构建“智慧防疫平台”,整合健康码、行程卡和核酸检测数据,实现实时监测和预警,这一平台不仅方便公众出行,还能为决策提供科学依据,减少人为误差,在制度设计上,文件引入了“分级分类管控”机制,根据疫情风险等级动态调整防控措施,低风险地区可适度放宽聚集性活动限制,而高风险地区则强化闭环管理。

另一个亮点是注重民生保障,文件要求各地设立“防控服务热线”,及时回应群众关切,并提供心理疏导服务,针对企业复工复产,文件提出了减税降费、金融支持等配套政策,以缓解疫情对经济的冲击,这些举措不仅提升了防控效率,还体现了以人为本的治理理念。

实施挑战与应对策略全面,但实施过程中仍面临诸多挑战,一是区域差异大,浙江省内城市与农村、沿海与内陆地区的发展不平衡,可能导致防控资源分配不均,农村地区医疗基础设施相对薄弱,可能影响核酸检测和隔离措施的落实,为此,文件强调要加强区域协作,通过“结对帮扶”机制提升整体能力。

二是公众配合度问题,随着疫情常态化,部分人群可能出现“防疫疲劳”,对措施遵守度下降,文件建议通过宣传教育增强公众意识,并利用社区网格化管理强化监督,病毒变异的不确定性也给防控带来变数,文件要求加强科研攻关,定期评估防控策略的有效性。

三是经济与社会成本控制,过度防控可能引发就业压力和社会矛盾,文件明确提出要平衡防控与发展的关系,例如通过“点对点”运输保障物流畅通,避免供应链中断。

社会影响与长远意义

浙江省疫情防控办的最新文件不仅对本地产生深远影响,还为全国防控工作提供了样板,从社会层面看,精准防控有助于维护社会稳定和公众心理健康,通过减少不必要的封控,可以降低焦虑情绪,促进社会和谐,从经济层面看,优化措施能助力企业恢复活力,推动浙江经济在疫情背景下持续增长。

长远来看,这份文件体现了中国防控策略从应急性向常态化的转变,它强调“平战结合”,即在平时加强准备,战时快速响应,这种模式有助于构建更具韧性的公共卫生体系,为未来可能出现的突发公共卫生事件奠定基础。

浙江省疫情防控办的最新文件是一份兼具科学性和实用性的指导性文件,它通过创新举措和精准施策,为疫情防控注入了新动力,在全球化疫情未息的今天,这样的探索不仅关乎一省一市,更关乎全国乃至世界的抗疫大局,我们期待浙江省在落实中不断优化,为构建人类卫生健康共同体贡献智慧,公众也应积极配合,共同筑牢防控防线,迎接更加安全的明天。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏