2020年初,武汉作为新冠疫情的首个暴发点,牵动着全国乃至全球的神经,随着时间推移,疫情并未局限于湖北,而是逐渐向其他省市扩散,其中北京的输入性病例引发了广泛关注,这一扩散过程不仅揭示了病毒传播的复杂性,也为超大城市防控提供了重要经验,本文将从传播路径、防控措施与社会影响三方面,分析武汉疫情扩散至北京的关键节点与深层启示。

传播链:从华南海鲜市场到京冀交通枢纽

武汉疫情的扩散与人口流动密切相关,作为九省通衢,武汉在春运期间面临巨大的人口迁徙压力,早期病例多与华南海鲜市场关联,但随着春节返乡潮和商务往来,病毒通过铁路、航空等渠道迅速外溢,北京作为政治经济中心,与武汉联系紧密,大量务工人员、学生及商务旅客成为潜在传播媒介。

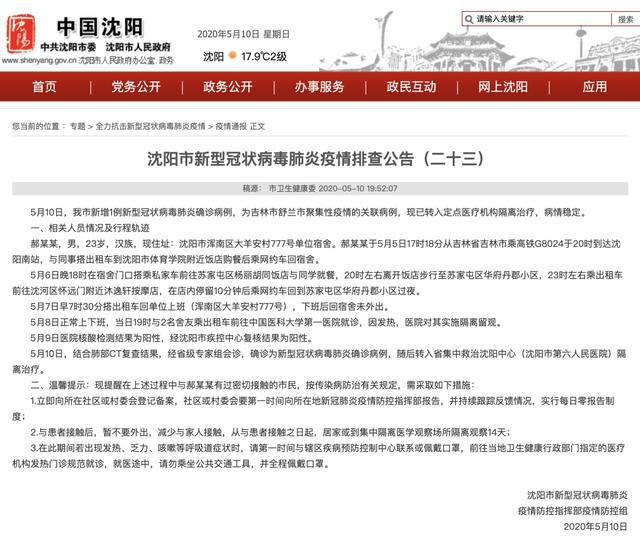

2020年1月底,北京出现首例输入性确诊病例,患者为从武汉返京人员,随后,多起家庭聚集性疫情和医院内感染事件表明,病毒已在北京形成社区传播链,值得注意的是,北京初期防控以输入性病例为主,但后续的本地病例暴露出防控网络的漏洞,如部分公共场所测温流于形式、基层排查效率不足等。

防控响应:从应急到精准的升级

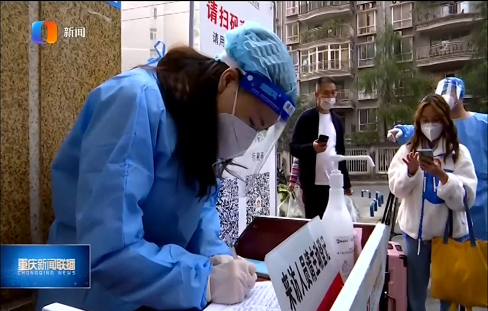

面对疫情输入,北京迅速启动突发公共卫生事件应急机制,加强交通枢纽管控,对武汉来京人员实施体温检测和隔离观察;扩大核酸检测范围,对重点区域开展环境消杀,疫情的反复考验着城市的精细化治理能力。

2020年6月,新发地农产品批发市场暴发聚集性疫情,再次敲响警钟,基因测序显示病毒毒株与武汉早期毒株不同,提示可能存在新的输入源,对此,北京果断提升防控等级:封闭高风险区域、暂停跨省旅游、严格社区封闭管理,这些措施虽短期内影响经济生活,但有效阻断了传播链,为全国提供了“精准封控”的范本。

社会影响:从恐慌到协同的转变

疫情扩散至北京,一度引发民众恐慌,口罩、消毒液等物资紧缺,部分市民抢购生活用品,社交媒体上谣言四起,随着信息公开透明化与专家权威解读,公众情绪逐渐平稳,社区工作者、志愿者和医务人员构筑起基层防线,市民自觉配合居家隔离和核酸检测,体现出高度的社会责任感。

疫情加速了北京数字化治理的进程。“健康宝”小程序、线上医疗咨询平台、无接触配送等服务广泛应用,既保障了民生需求,也减少了交叉感染风险,这一过程中,公众对公共卫生的认知显著提升,戴口罩、勤洗手等习惯逐渐常态化。

启示与反思:超大城市防疫的长期挑战

武汉疫情扩散至北京的经历,暴露出超大城市在公共卫生应急体系中的脆弱性,人口密集与高流动性为病毒传播提供了温床;初期防控存在部门协调不足、数据共享滞后等问题;公共卫生资源分布不均,基层医疗机构承压能力有限。

需从三方面加强应对:一是完善跨区域联防联控机制,建立疫情信息实时共享平台;二是加大公共卫生投入,提升基层医疗机构的哨点作用;三是推动公众健康教育,构建群防群控的长效机制。

从武汉到北京,疫情的扩散不仅是病毒传播的地理轨迹,更是对现代城市治理的严峻考验,这段经历提醒我们,面对突发公共卫生事件,唯有科学决策、社会协同与全球合作,方能筑牢生命防线,正如钟南山院士所言:“疫情终将过去,但教训必须铭记。”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏