“北京封成了吗?”这六个字在搜索引擎上跳动,背后是千万双焦虑的眼睛,每当疫情波动,这个关键词便如潮水般涌来,裹挟着不安、揣测与对未知的惶惑,当我们剥开这个问题的外壳,会发现它触及的远不止于防疫政策——这是一面镜子,映照出我们对现代城市生命的深层误解,对“封闭”与“开放”的二元想象,以及对秩序与自由永恒的辩证思考。

“封城”一词的语义迷宫

从语言学角度看,“封城”这个词本身就承载着过于沉重的历史记忆与情感投射,它让人瞬间联想到中世纪欧洲隔绝瘟疫的石头城墙,或是文学作品中被围困的孤城,但在21世纪的北京,这个词早已失去了它原本的绝对性,2020年以来的防疫实践告诉我们,现代超大型城市的运行管理是一个精密复杂的系统工程,远非简单的“封”或“不封”能够概括。

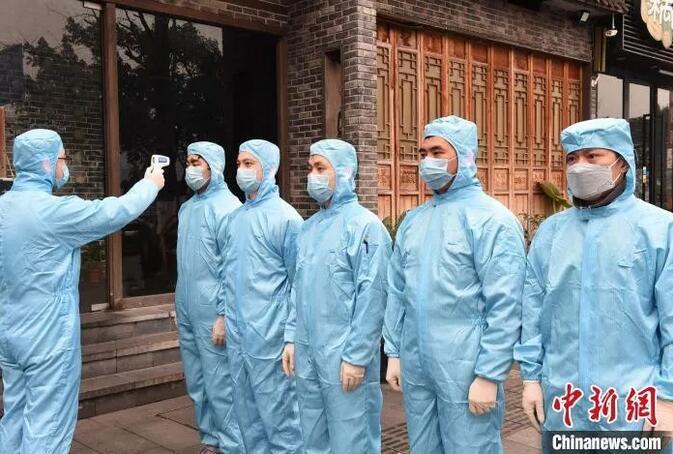

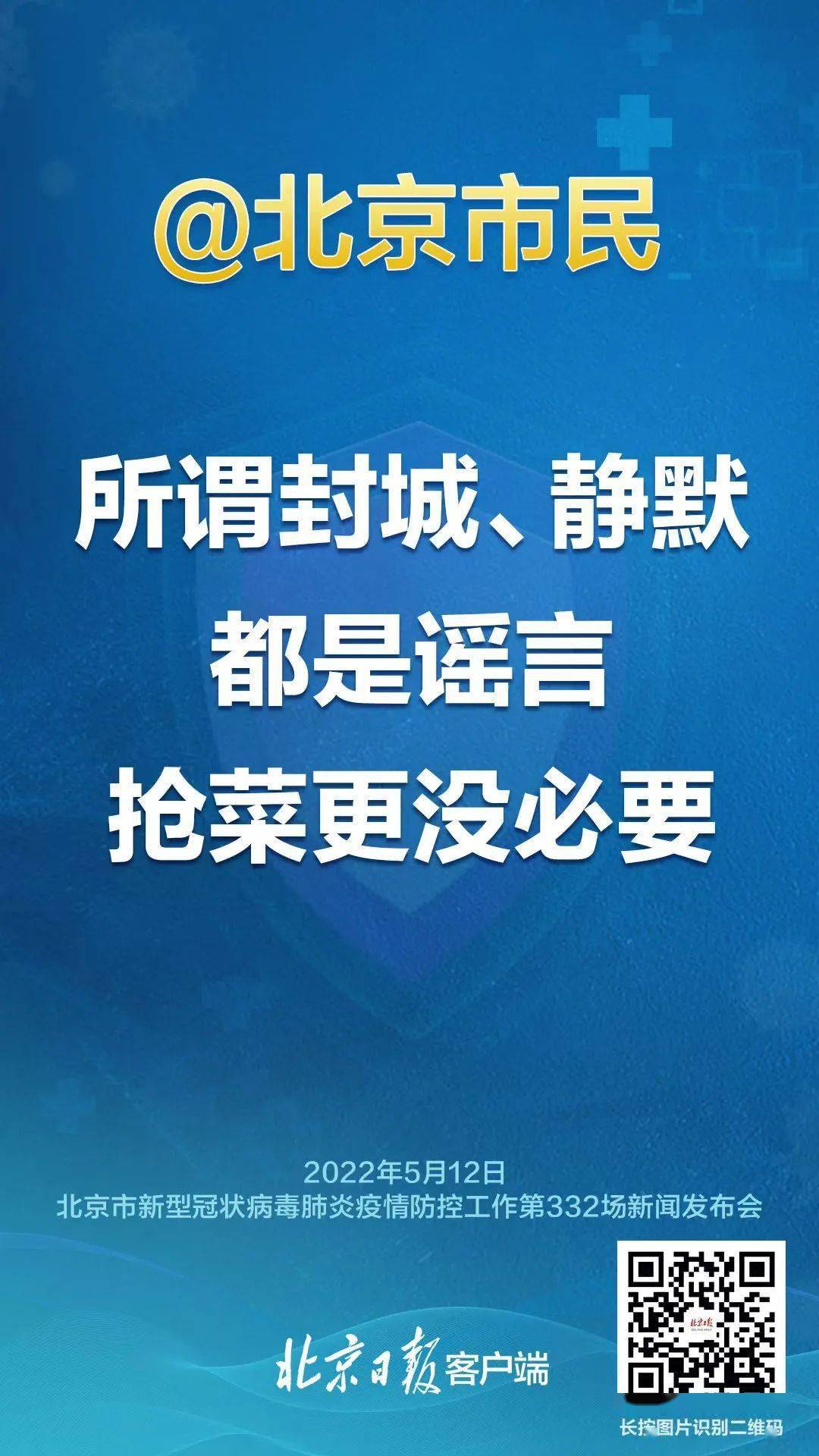

北京采取的从来都是科学精准的防控策略——部分区域临时管控、风险点位精准封控、必要证查验,这种“点状防控”模式就像一名经验丰富的外科医生,手持手术刀精准切除病灶,而非将整个肌体置于麻醉之下,当人们问“北京封成了吗”时,潜意识里仍然在用非黑即白的思维理解一个本质上属于灰度管理的现实。

城市生命的韧性呼吸

将目光投向更深处,北京这座千年古都的生命节律从未因任何外部冲击而真正停滞,即使在防控最为严格的时刻,城市依然保持着它特有的呼吸——地铁虽然客流量下降但仍在线路运行,外卖骑手依然穿梭于大街小巷,云端办公让无数企业保持运转,这种韧性源于城市作为一个生命体的自我调节能力,也源于数字化时代赋予的新可能。

记得一位住在胡同里的大爷在管控期间说:“院门可以暂时关上,但院里的石榴树该开花还开花,邻居间的问候隔着墙头也能听见。”这种民间智慧道出了真相:物理空间的暂时限制,从未真正切断这座城市的社会联结与精神脉动。

秩序与自由的永恒辩证

更深层看,“北京封成了吗”这个问题背后,是现代人对秩序与自由这一永恒命题的困惑,我们渴望安全稳定的秩序,又本能地抗拒由此带来的约束,这种矛盾在疫情背景下被放大到极致。

但观察北京的防疫实践,你会发现一种试图平衡二者的努力——在保障公共卫生安全的前提下,尽可能减少对正常生活的影响;在阻断病毒传播的同时,确保生命通道的畅通,这种平衡艺术,恰如古人所说的“张弛有度”,它不是简单的妥协,而是在复杂现实中寻找最优解的智慧。

从物理空间到心理空间

有趣的是,当我们过度关注物理空间的“封”与“未封”时,往往忽略了心理空间的开放程度,疫情期间,许多北京人发展出了全新的生活方式:线上文化展览、云端学术讲座、社区互助网络...这些创新恰恰证明,真正的封闭可能发生在内心而非身外。

一位心理学家说:“最坚固的牢笼,往往是我们自己筑就的思维之墙。”当人们不断搜索“北京封成了吗”时,某种程度上也是在确认自己的心理边界,打破这种自我设限,或许比讨论物理空间的开放更为重要。

超越二元想象的城市未来

站在后疫情时代回望,也许我们该彻底抛弃“封城”这个过于简单的词汇,转而寻找更精准的语言描述城市的运行状态,北京的经验告诉我们,现代都市管理早已超越了开合二元,进入了精准调控的新阶段。

下一次,当有人再问“北京封成了吗”,我们或许可以这样回答:城市如同人体,偶尔需要放慢脚步自我修复,但它的心脏从未停止跳动,它的血脉始终在流动,它的精神在每一次挑战中变得更加坚韧,这座见证了无数历史风云的城市,正在书写关于韧性、智慧与平衡的新叙事——而这,远非一个“封”字所能概括。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏