随着全球疫情持续演变,中国各地政府不断调整防控策略,以平衡公共卫生安全与社会经济发展,香港和上海作为中国的两大国际都市,在疫情应对中展现出不同的政策特点,香港在经历奥密克戎变异株冲击后,逐步转向“动态清零”与“精准防控”结合的模式;而上海在2022年经历大规模疫情后,持续优化“精准防控”机制,强调高效与最小化影响,本文将从政策背景、措施对比、社会影响及未来展望等方面,深入分析两地疫情政策的异同,为全球城市防疫提供参考。

香港疫情政策:从应急到常态化管理

香港作为高度开放的国际化城市,人口密集且流动性大,疫情初期面临严峻挑战,2022年初,奥密克戎变异株导致香港病例激增,医疗系统一度承压,为此,香港特区政府推出了一系列针对性政策:

- 动态清零与分级防控:香港借鉴内地经验,实施“动态清零”策略,但结合本地实际,引入分级分区防控机制,对高风险区域实施短期封锁和强制检测,对中低风险区域则加强疫苗接种和社交距离管理。

- 疫苗接种推动:香港大力推广疫苗接种,尤其是老年人群,政府通过“疫苗通行证”制度,限制未接种者进入公共场所,并设立社区接种中心,提升接种率,截至2023年,香港疫苗全程接种率超过90%,为政策转型奠定基础。

- 与国际接轨的调整:随着疫情缓和,香港逐步放宽入境隔离措施,从“14天隔离”缩短为“0+3”(即无需隔离,仅3天医学监测),并取消部分社交限制,以恢复经济活力,这一转变体现了香港在保障公共卫生的同时,兼顾国际枢纽功能的定位。

香港政策的成功在于灵活性与科学性的结合,但初期资源调配不足等问题也提示,未来需加强医疗系统韧性和公共沟通。

上海最新疫情政策:精准防控与高效应对

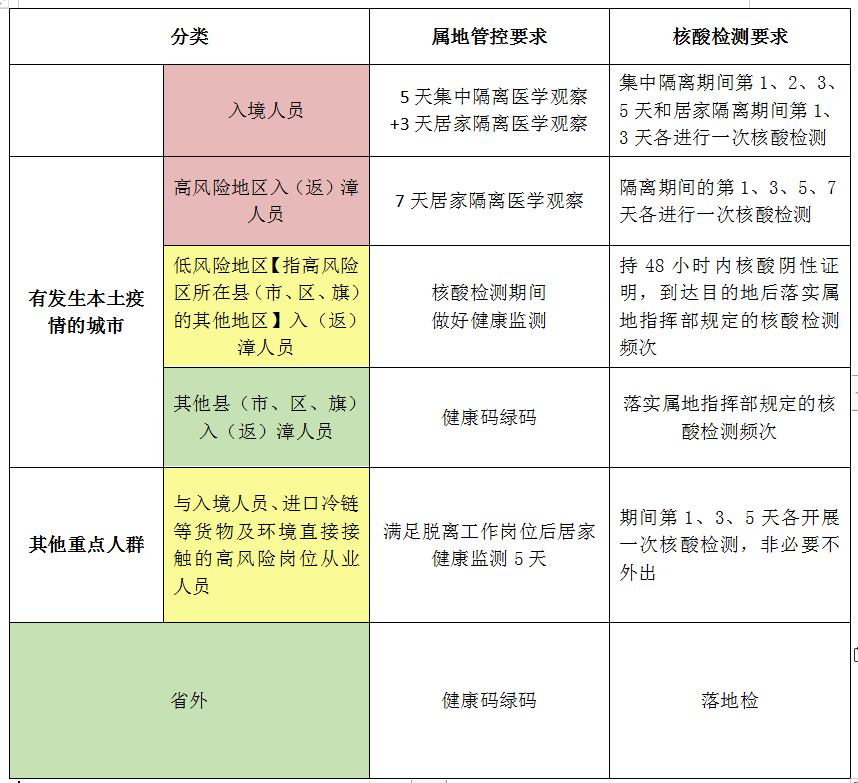

上海在2022年经历疫情高峰后,迅速总结经验,优化防控体系,其最新政策以“精准防控”为核心,强调快速响应和最小化社会成本:

- 网格化筛查与数字化管理:上海将城市划分为网格单元,通过大数据和健康码系统,实现病例追踪和风险区域精准划定,出现零星病例时,仅对相关楼栋或小区实施临时管控,而非全城封锁,减少对经济和生活的影响。

- 常态化核酸检测机制:上海在全市布设便民采样点,要求市民定期进行核酸检测,并将结果与出行、就业等挂钩,这一机制帮助早期发现疫情,避免大规模扩散。

- 重点人群和场所管理:针对老年人、学生等脆弱群体,上海加强疫苗接种和健康监测;对机场、港口等关键场所,实施闭环管理,确保内外防控无缝衔接。

上海政策的特点是“快、准、稳”,通过科技手段提升效率,但同时也面临资源投入大和公众疲劳等挑战,最新数据显示,上海疫情总体可控,社会运行基本正常,体现了政策的前瞻性。

政策对比:异同与启示

香港和上海的疫情政策虽有共通之处,如均强调科学防控和疫苗接种,但因城市定位和人口结构差异,实施路径各有侧重:

- 相同点:两地均以“动态清零”为基本原则,注重数据驱动和分级管理;均通过疫苗通行证和核酸检测构建免疫屏障;均逐步放宽限制,以促进经济复苏。

- 不同点:香港更侧重与国际规则接轨,政策调整频繁,以维持全球金融中心地位;上海则更注重内部精准防控,通过网格化手段实现高效管控,体现超大城市治理能力。

- 启示:两地的经验表明,疫情防控需结合本地实际,避免“一刀切”,香港的开放性和上海的精准性,为其他城市提供了“灵活性”与“稳定性”并重的范本。

社会影响与公众反应

政策实施过程中,两地公众反应不一,香港市民对放宽措施普遍支持,但初期对强制检测存在疑虑;上海市民对精准防控认可度较高,但也呼吁进一步优化资源分配,总体而言,政策透明度与公众参与度是影响执行效果的关键因素,数据显示,香港和上海的疫情死亡率均控制在较低水平,说明政策在保护生命方面取得成效。

迈向可持续防疫

随着病毒变异和全球疫情变化,香港和上海均需探索可持续的防疫路径,香港可能进一步简化入境流程,推动经济复苏;上海或深化数字化防控,打造“智慧防疫”样板,两地均需关注公共卫生体系建设,提升应对突发疫情的能力。

香港与上海的疫情政策,展现了中国在疫情防控中的多样性与适应性,从香港的动态调整到上海的精准高效,两地经验为全球城市提供了宝贵借鉴,在科学与民意的引导下,两地有望继续优化政策,实现公共卫生与经济发展的双赢。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏