疫苗接种作为公共卫生体系的核心组成部分,各地根据自身资源、人口结构和疫情形势,采取了不同的实施策略,北京和安徽作为两个具有代表性的地区,其疫苗政策在技术路线、接种组织和覆盖范围等方面存在显著差异,这些差异不仅反映了地方特色,更体现了国家整体防控的灵活性和协同性,本文将从多个维度探讨北京与安徽在疫苗领域的区别,并分析其背后的深层原因。

疫苗技术路线与研发应用的差异

北京作为中国的政治、科技和文化中心,拥有强大的科研实力和资源优势,因此在疫苗研发和应用上更倾向于前沿技术和国际合作,北京生物制品研究所等机构参与了灭活疫苗的研发和生产,同时北京也积极引进mRNA等新型疫苗技术,形成了以灭活疫苗为主、多种技术路线并存的格局,这种多元化的策略,旨在应对病毒变异和提升免疫效果,尤其适合北京高流动性、国际交往频繁的特点。

相比之下,安徽作为中部农业和工业大省,更注重疫苗的本土化生产和实用性,安徽智飞龙科马等企业主要专注于重组蛋白疫苗的研发,这类疫苗技术成熟、安全性高,且易于大规模生产,更适合农村和基层地区的接种需求,安徽的疫苗策略强调成本效益和可及性,确保在人口基数大、分布分散的情况下,快速实现群体免疫。

两地差异的背后,是区域经济与科技实力的体现,北京依托国家级实验室和企业,推动疫苗创新;而安徽则通过地方产业优势,保障疫苗的稳定供应,这种分工协作,实际上是国家疫苗战略的有机组成部分。

接种组织与覆盖范围的差异

在疫苗接种的组织上,北京采取了高度集中和精细化的管理模式,作为超大城市,北京利用数字化平台(如“健康宝”小程序)实现预约、登记和追溯的全流程管理,接种点覆盖社区、学校和企事业单位,甚至设立临时接种点以应对高峰需求,北京优先覆盖重点人群,如医务人员、境外人员和老年人,确保高风险群体得到及时保护,数据显示,北京在2021年疫苗接种率已超过90%,体现了高效的城市治理能力。

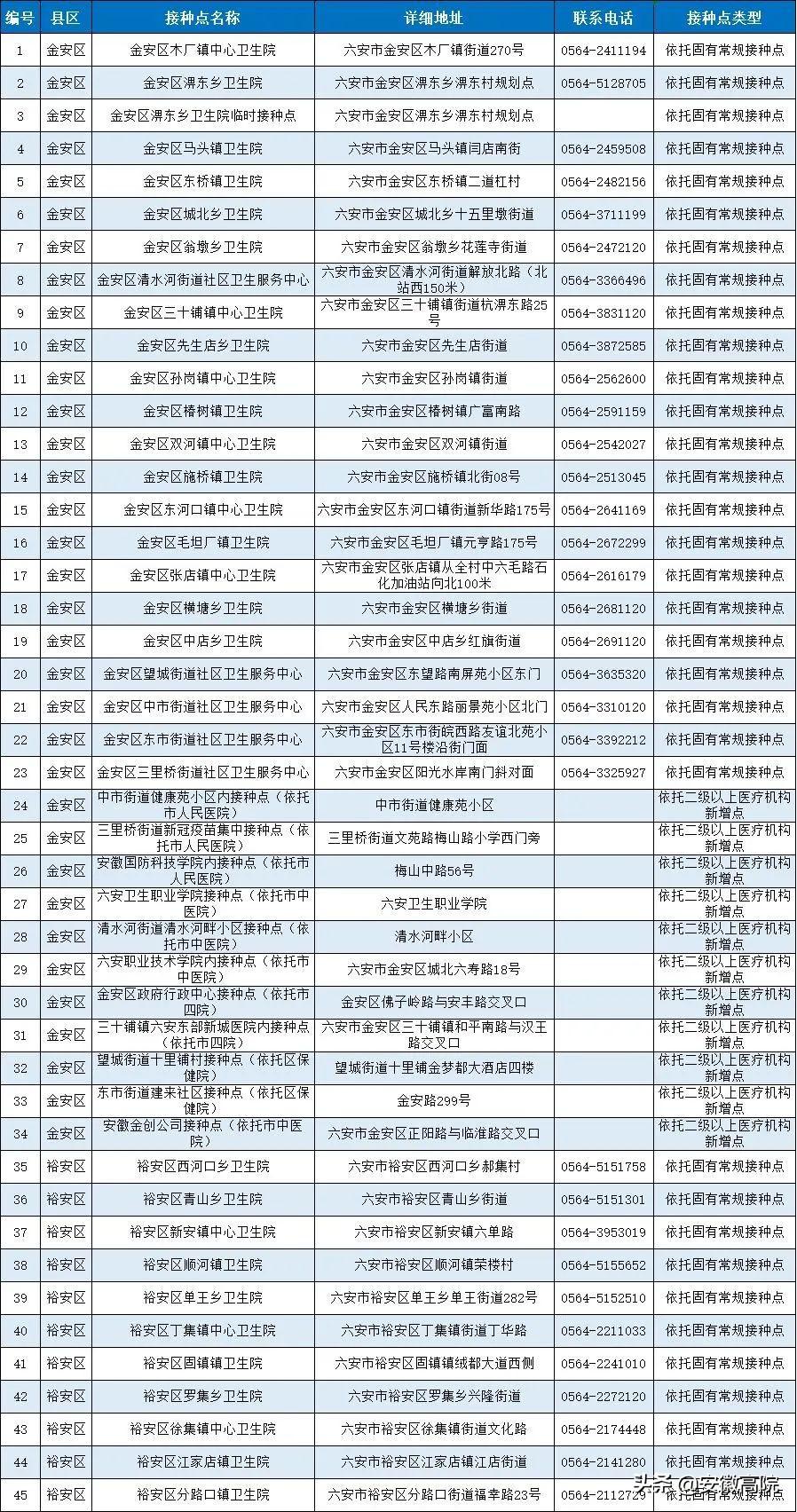

安徽则更注重基层和农村地区的接种覆盖,由于人口分布不均,安徽通过乡镇卫生院和流动接种队深入偏远地区,结合传统宣传方式(如村级广播和宣传栏)提高民众接种意愿,安徽的接种策略强调公平性和可及性,尤其在老年人和儿童群体中,通过政策倾斜减少城乡差距,这种模式虽然进度可能稍慢,但确保了疫苗惠及更广泛的人群。

两地的差异反映了城乡二元结构下的公共卫生挑战,北京以城市化为导向,追求效率;安徽则以乡村振兴为背景,注重均衡发展,这种互补性,有助于国家整体免疫屏障的构建。

政策背景与社会影响的差异

北京的疫苗政策往往与国家战略紧密相连,例如在冬奥会等国际活动期间,北京实施了严格的疫苗接种和加强针计划,以彰显国家形象和防控信心,政策驱动下,北京民众的接种意识较高,社会配合度也较强。

安徽则更关注本地疫情动态和经济复苏,在2020年以来的多次疫情反弹中,安徽通过快速疫苗接种遏制传播,政策更灵活务实,在阜阳等地,政府结合本地疫情数据,动态调整接种优先级,减少了资源浪费。

社会影响上,北京的疫苗策略提升了国际认可度,而安徽的模式则为其他中部省份提供了借鉴,两者共同说明,中国疫苗政策并非“一刀切”,而是基于地方实际的分层实施。

总体来看,北京与安徽在疫苗领域的区别,本质上是区域发展不平衡与国家战略协同的缩影,北京的创新与效率、安徽的务实与公平,共同构筑了中国公共卫生的韧性,随着病毒变异和疫情演变,两地应加强交流,共享经验,推动疫苗策略的优化升级,只有如此,才能实现从“接种率”到“健康效益”的全面提升,为全球抗疫贡献中国智慧。

通过以上分析,我们不难发现,疫苗不仅是医学产品,更是社会治理的试金石,北京的“高端化”与安徽的“普惠化”,恰恰证明了中国模式的多样性与包容性。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏