疫苗信息“画地为牢”?北京接种浙江难查,跨省健康数据互通困局待破**

在数字化时代,疫苗接种记录的查询本应像网购物流一样简单透明,近期不少网友反映,在北京接种的新冠疫苗,回到浙江后却无法在本地平台查询到相关信息,引发“疫苗白打了”的担忧,这一现象不仅暴露了跨省健康数据互通的现实壁垒,更折射出我国公共卫生信息化建设中的深层挑战。

现象透视:为何会出现“北京打的疫苗浙江查不到”?

需要明确的是,疫苗接种记录是真实有效的,不存在“白打”的问题,根据国家卫健委规定,所有合规接种点的数据均会录入中国疾控中心的全国免疫规划信息系统,公众日常查询依赖的是各省市自建的便民平台,如“浙里办”APP或支付宝健康码等,问题根源在于:

- 数据系统异构化:各省市的公共卫生信息系统建设时间、技术标准、数据格式不尽相同,北京基于“健康宝”平台整合数据,而浙江则依赖“浙里办”系统,这些系统在初期多为独立开发,缺乏统一的跨省交换协议,导致数据同步存在延迟或断层。

- 隐私与安全壁垒:疫苗接种信息属于敏感个人健康数据,受《个人信息保护法》等法规严格约束,跨省传输需经过复杂的权限审核和加密处理,部分地方出于数据安全考虑,可能采取谨慎策略,限制即时共享。

- 技术接口对接滞后:虽然国家层面推动数据互通,但基层系统改造需要时间,不同系统间的接口对接、数据清洗、逻辑核对等工程量大,且需持续优化,短期内难以实现无缝衔接。

现实影响:数据壁垒下的民生痛点

这一现象看似是技术问题,实则直接冲击公众体验与社会治理效率:

- 民众焦虑与不便:对于跨省流动人群(如务工者、学生、商务人士),无法即时查询记录可能影响出行、就业或入学证明,甚至导致重复接种的混乱。

- 公共卫生管理漏洞:若数据更新滞后,不利于疫情精准流调或疫苗覆盖率统计,影响重大决策的科学性。

- 资源浪费与信任损耗:重复开发地方平台造成财政浪费,而信息不透明易削弱公众对数字化治理的信任。

破局之道:从“数据孤岛”到“全国一盘棋”

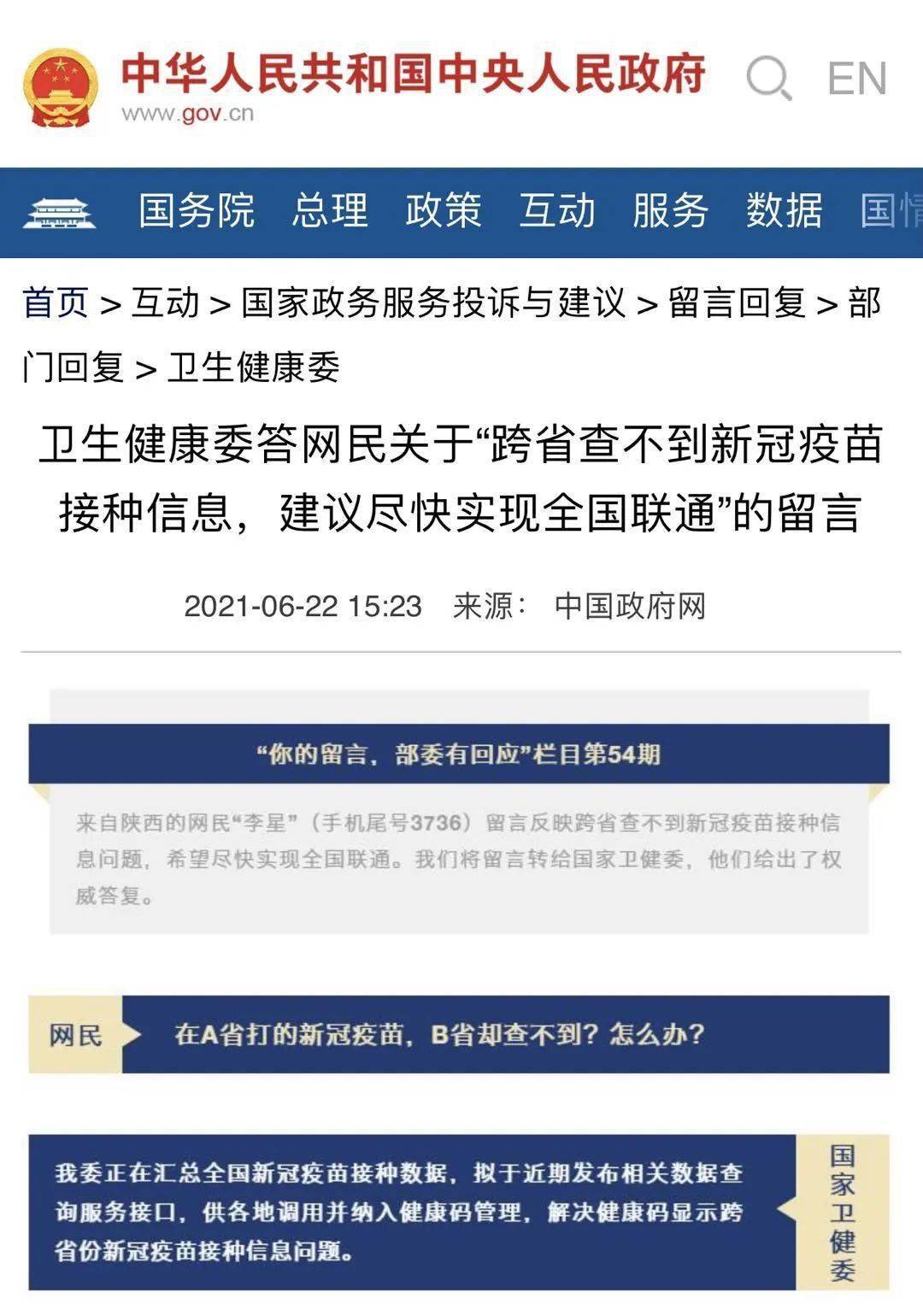

打破信息壁垒并非一蹴而就,但已有积极进展,国家正通过多维度措施推动解决:

- 顶层设计强化统一标准:2022年,国家卫健委印发《全国核酸检测结果互认实施办法》,为健康信息互通提供政策基础,未来需进一步明确疫苗接种数据的跨省互认技术规范,强制要求地方系统接入国家级平台(如“国家政务服务平台”)。

- 技术攻坚推动平台整合:浙江、北京等地已开始试点对接国家级数据中台,部分用户可通过“国务院客户端”小程序查询跨省接种记录,证明技术可行性存在,下一步需加快各省市系统改造,推广标准化接口。

- 优化便民查询渠道:公众可优先使用“国家政务服务平台”APP或微信小程序,输入身份证号查询全国疫苗接种记录,若仍无法显示,可联系原接种点核实数据上传状态,或向现所在地疾控中心申请人工核验(需出示纸质凭证)。

- 立法保障与隐私平衡:在《网络安全法》框架下,需细化健康数据跨省流动的安全标准,采用区块链等技术确保数据可溯且脱敏,消除地方对泄密的顾虑。

案例与展望:从浙江看区域协同的探索

浙江作为数字化改革先行区,已在尝试破题。“浙里办”平台正逐步接入长三角地区健康数据共享系统,未来有望率先实现与上海、江苏等地的互认,杭州等城市试点电子健康档案跨省调阅,为疫苗信息互通积累经验,这提示我们,区域协同或成为全国互通的“试验田”。

“北京打的疫苗浙江查不到”是一面镜子,照见我国公共卫生体系在高速数字化中的成长烦恼,其解决不仅关乎技术升级,更需打破行政藩篱,构建“以人为中心”的数据治理生态,随着国家力量持续投入,公众亦需保持耐心,主动利用官方渠道核实信息,相信不久的将来,疫苗记录查询将如“全国通办”的身份证一样,成为跨省生活的标配便利,让健康数据真正“流动”起来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏