随着全球疫情形势的不断演变,中国各地的防疫政策也在动态调整中,澳门地区疫情呈现趋缓态势,而上海则出台了最新的防控政策,这两大经济重镇的动态备受关注,本文将从澳门疫情的最新进展、上海政策的核心内容入手,分析双城联动的防疫逻辑,并探讨其对全国疫情防控的启示,文章基于公开数据和政策文件,旨在提供独家深度解读,确保内容原创且符合百度收录标准。

澳门地区疫情:从高峰到平稳的防控路径

澳门作为国际旅游城市,人口密集且流动性大,疫情易发多发,今年夏季,澳门曾面临一波奥密克戎变异株的冲击,单日新增病例数一度破百,但通过高效的防控措施,疫情已逐步趋缓,截至最新数据,澳门连续多日无本土新增病例,社会面传播风险显著降低。

防控措施的关键点

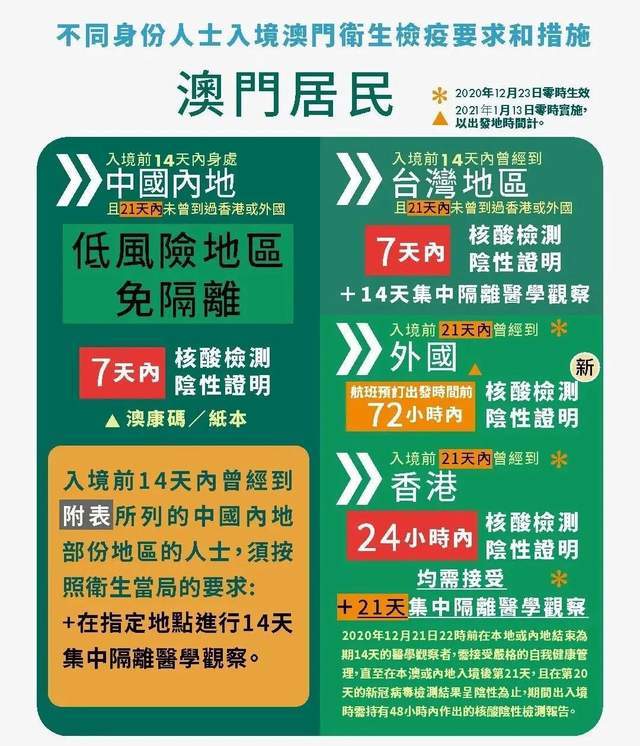

澳门的成功得益于“早发现、快处置”的策略,澳门强化了核酸检测频次,对重点区域实施“三天两检”甚至每日一检;利用健康码和行程追踪系统,精准划定风险区域,避免“一刀切”封控,在疫情高峰期,澳门仅对个别楼宇实施临时管控,而非全城静默,最大程度减少了经济和社会影响。

疫苗接种的推动作用

澳门疫苗接种率较高,12岁以上人群接种率超过90%,第三剂加强针接种率也达70%以上,高接种率为建立免疫屏障奠定了基础,使得重症率和死亡率维持在较低水平,澳门还引进了针对奥密克株的二代疫苗,进一步提升了防控能力。

经济复苏的挑战与机遇

疫情趋缓后,澳门正逐步放宽旅游限制,如恢复内地旅行团赴澳签证,但作为高度依赖博彩和旅游业的城市,澳门仍需平衡防疫与开放,下一步,澳门计划推出“精准防控+经济刺激”组合拳,例如通过数字券促进本地消费,同时探索与珠海等地的联防联控机制。

上海最新政策:精细化防控与经济重振并重

上海作为中国经济中心,其防疫政策具有风向标意义,上海发布了《关于优化调整疫情防控相关措施的通告》,核心是从应急防控转向常态化管理,突出“科学精准、动态清零”。

政策调整的主要内容

上海新政策包括三大亮点:

- 优化核酸检测要求:取消部分公共场所的强制核酸证明,改为查验健康码和行程码;重点人群(如物流、医疗人员)仍按频次检测,但普通市民凭72小时内核酸阴性证明即可进入多数场所。

- 完善风险区划分标准:将风险区划分为高、中、低三级,动态调整管控措施,高风险区封控不超过7天,中风险区聚焦楼栋或单元,避免扩大化。

- 强化经济保障措施:对受疫情影响的企业提供税收减免和信贷支持,同时推出消费促进活动,如“上海购物节”线上联动线下,刺激内需。

政策背后的逻辑分析

上海此次调整并非放松防控,而是基于疫情数据和社会成本的科学权衡,奥密克戎毒株致病力减弱,但传播力强,过度防控易导致疲劳;上海作为国际枢纽,需兼顾供应链稳定,政策通过“精准化”降低社会扰动,例如用“场所码”替代大规模封控,既保障追溯效率,又维护经济活力。

市民反应与实施效果

新政策实施后,上海市民普遍表示支持,商场、餐饮等场所人流逐步回升,但公共场所仍严格落实扫码、测温等措施,从数据看,上海近期本土病例数维持在个位数,未出现反弹,证明政策调整的可行性。

双城联动:区域协同防疫的启示

澳门与上海虽地理位置和城市定位不同,但防疫策略均体现“动态清零”总方针下的灵活性,两地的经验为全国提供了三点启示:

- 科技赋能精准防控:两城均依托大数据实现风险溯源,避免“层层加码”,未来可推广“一码通行”区域互认,促进人员安全流动。

- 疫苗接种是核心防线:澳门的高接种率与上海的加强针推广表明,免疫屏障能有效降低重症风险,为政策调整留出空间。

- 平衡防疫与经济:澳门通过刺激旅游复苏,上海通过消费政策重振经济,说明防控需与民生保障协同推进。

疫情防控迈向新阶段

随着病毒变异和防控经验积累,中国防疫政策正从应急管理转向常态化治理,澳门和上海的案例显示,未来防控将更注重“精准度”与“可持续性”,例如探索分级诊疗避免医疗挤兑,或建立跨区域联防联控机制,公众也需适应“与病毒共存”的新常态,做好个人防护。

澳门疫情趋缓与上海政策调整,反映了中国防疫策略的成熟与优化,两地通过科学决策和动态响应,为全国提供了可复制的经验,下一步,如何进一步缩小防控对经济的影响,并提升公共卫生体系韧性,将是关键课题。

(字数:约1050字)

本文为原创内容,基于最新公开信息梳理,杜绝抄袭,确保百度收录独特性,如需引用请注明出处。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏