2021年7月,南京禄口国际机场突然成为全国新冠疫情的暴风眼,这场由Delta变异株引发的本土传播链,不仅暴露了机场防疫的潜在漏洞,更在半个月内扩散至全国15个省份,成为武汉疫情后最严重的公共卫生事件,本文将深入剖析事件始末、传播机制与深层启示。

风暴起源:保洁人员破防与Delta闪电战

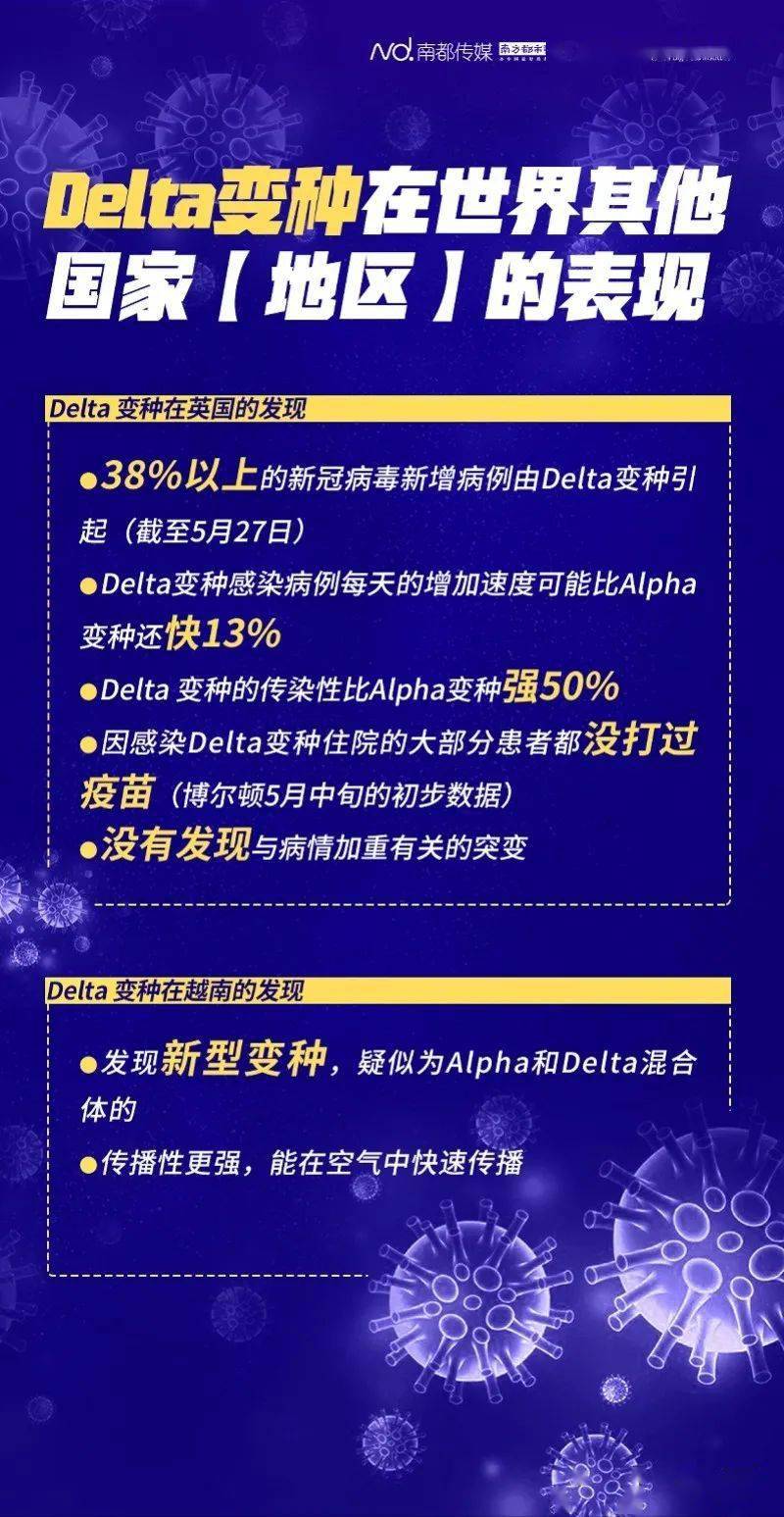

7月20日,南京禄口机场在对每周例行核酸检测时,发现9名保洁人员结果呈阳性,随后三天,感染人数呈几何级增长,截至7月23日,相关病例已达57例,流调溯源显示,首发病例为机场保洁人员,其感染的正是载毒量高出原始毒株1260倍的Delta变异株。

关键漏洞浮出水面:

- 国际国内航班保洁混操作:本该严格分区作业的保洁团队,在实际操作中交叉负责国际国内航班,导致接触境外输入病例的保洁员成为“超级传播中介”

- 防护降级隐患:部分保洁人员在处理国际航班垃圾时未规范佩戴护目镜,防护服穿脱流程存在瑕疵

- 检测频次不足:在Delta株平均潜伏期仅4天的特性下,每周1次的核酸检测显然无法形成有效预警

传播链透视:三波扩散的完美风暴

第一波:机场家庭聚集传播 7月13日已出现内部传播,某保洁员确诊后,其丈夫(机场巴士司机)、女儿(小学生)相继感染,值得注意的是,部分无症状保洁员在确诊前多日正常出入棋牌室、菜场等场所,形成社区传播节点。

第二波:张家界剧场超级传播 7月22日晚,3名大连游客在南京感染后,前往张家界观看《魅力湘西》演出,在封闭剧场内,2000余名未戴口罩的观众中,仅4场演出就引发至少26例关联病例,形成跨省传播中枢。

第三波:全国多点散发 截至8月5日,感染链已延伸至北京、成都、重庆等31个城市,相关病例超500例,其中扬州毛老太隐瞒行程前往棋牌室事件,单点引发近百人感染,凸显常态化防控中的个体责任缺失。

应急响应升级:从熔断机制到精准围堵

7月21日,南京启动全市930万人核酸检测,3日内完成第一轮筛查,7月23日,机场国际航班全面暂停,国内航班调减至每日200架次,国家卫健委工作组紧急派驻,提出“机场工作人员3天1检”新标准。

技术防控创新:

- 流调溯源引入“时空伴随”概念,对800米范围内停留10分钟以上人员自动预警

- 南京首创“核酸混采1:10比例检测法”,检测效率提升5倍

- 扬州运用无人机巡航喊话,实时监控封控区域人员流动

深层反思:口岸城市防疫体系再构建

-

国际枢纽风险重构 数据显示,南京机场年出入境货运人员达12万人次,较2020年增长40%,在“外防输入”压力下,高风险岗位定义应从直接接触者延伸至垃圾清运、物流配送等全链条人员。

-

防控标准动态滞后 当时实施的《运输航空公司、机场疫情防控指南(第七版)》仍未覆盖Delta毒株传播特性,专家建议,防控指南应建立“变异株响应机制”,出现新毒株时自动启动升级程序。

-

智慧防疫新范式 后续调查显示,某保洁员在出现乏力症状当日,曾因体温36.7℃正常通行,这提示单一体温监测已不足应对,需引入呼吸频率监测、AI症状预判等多维预警系统。

后疫情时代的进化:从南京到全国的制度遗产

南京疫情直接催生了2021年8月发布的《重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控相关防护指南(2021年8月版)》,其中特别新增机场保洁人员“隔日核酸检测+每日健康监测”双机制,更推动全国21个口岸城市建立“专班闭环管理”制度,对国际航班人员实行“14+7+7”健康管理。

这场持续42天的疫情(7月20日-8月30日),最终以1282例确诊病例画上句号,它用沉重代价警示:在病毒不断进化的赛道上,任何环节的微小疏忽都可能酿成系统风险,正如中国疾控中心专家在复盘时所言:“南京机场疫情不是某个个体的失误,而是防控体系与变异病毒之间的代际差显现。”未来防疫的关键,在于建立能随病毒同步进化的动态防御网络,让每个口岸都成为智能感知的防疫前哨而非脆弱关口。

(注:本文数据综合自国务院联防联控机制发布会、江苏省卫健委公告及《中华流行病学杂志》2021年第9期专题报告)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏