在新冠疫情的阴霾下,城市防疫成为全球关注的焦点,南京,这座历史悠久的六朝古都,以“防疫码”为切入点,构建了一道高效、人性化的数字防线,南京的防疫码不仅是一种技术工具,更是城市治理现代化和人文关怀的缩影,它融合了大数据、人工智能和公共管理智慧,在保障公共卫生安全的同时,展现了南京作为现代化都市的应变能力与温度,本文将深入探讨南京防疫码的起源、功能、社会影响及其背后的治理逻辑,揭示这一数字奇迹如何成为城市生活的“通行证”。

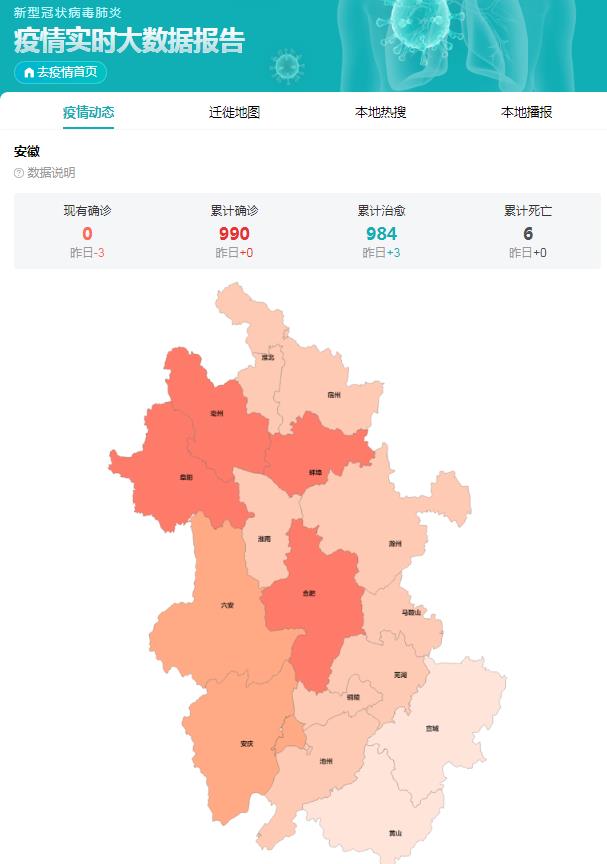

南京防疫码的诞生,源于2020年初新冠疫情的爆发,作为江苏省会和经济枢纽,南京面临着巨大的输入性风险,传统的纸质登记和人工排查效率低下,易造成人群聚集和交叉感染,为此,南京市政府联合科技企业,于2020年2月迅速推出“宁归来”等防疫码系统,后整合为统一的“南京防疫码”,这一系统基于健康码原理,通过微信、支付宝等平台实现扫码通行,实时追踪个人健康状态和行程轨迹,初期,它以颜色区分风险等级:绿色代表安全,黄色提示潜在风险,红色表示需隔离,这种直观的设计,让防疫措施一目了然,迅速在全市推广。

从技术层面看,南京防疫码的核心在于数据整合与智能分析,它集成了个人身份信息、疫苗接种记录、核酸检测结果、行程轨迹等多维数据,通过云端算法实时评估风险,用户只需简单扫码,系统便能自动核验,大大提升了通行效率,在公共场所如地铁站、商场和医院,防疫码的扫码设备能在几秒内完成验证,避免了排队拥堵,系统采用隐私保护技术,确保数据仅用于防疫目的,不会泄露个人敏感信息,这种技术架构不仅高效,还体现了对公民权利的尊重,据统计,南京防疫码的日均使用量超过百万次,在2021年Delta变异株暴发期间,它帮助快速锁定密接者,将疫情扩散风险降至最低。

南京防疫码的意义远不止于技术层面,它折射出城市治理的人性化与包容性,在实施过程中,南京注重解决“数字鸿沟”问题,针对老年人、儿童等不擅长使用智能手机的群体,社区推出了代办服务,如纸质通行证或志愿者协助,确保无人掉队,在某次社区核酸检测中,工作人员主动为老人打印防疫码,并上门指导使用,这种细微之举赢得了市民赞誉,防疫码的动态调整机制也体现了灵活性:根据疫情波动,南京及时优化规则,避免“一刀切”管控,在2022年奥密克戎变异株传播期间,防疫码与区域协查系统联动,实现了精准封控,最小化对经济和社会生活的影响,这种以人为本的理念,让防疫码不再是冷冰冰的屏障,而成为连接政府与市民的桥梁。

从社会影响看,南京防疫码重塑了公共行为习惯和社会信任体系,它促使市民养成主动申报健康信息的习惯,增强了社会责任感,在南京,扫码已成为进出公共场所的“新礼仪”,这种集体自律助推了群防群控机制的形成,防疫码的数据透明度提升了公众对政府的信任,市民通过实时查看自身状态,减少了恐慌和谣言传播,在经济层面,防疫码保障了 essential 行业的运转,如物流、医疗和零售业,助力南京在疫情期间保持较低失业率和稳定增长,据2023年数据显示,南京的GDP增速在江苏省名列前茅,部分归功于防疫码带来的高效管理。

南京防疫码的实践也面临挑战,隐私安全是首要关切,曾有市民担忧数据滥用,但南京通过立法和监管回应了这些疑虑,例如出台《南京市公共卫生数据管理办法》,明确数据使用边界,系统偶尔出现误判或网络延迟,政府通过热线服务和快速修复机制及时化解矛盾,这些经验为其他城市提供了借鉴:防疫码的成功,离不开技术迭代与公众参与的良性互动。

展望未来,南京防疫码或将成为“智慧城市”的常态组件,后疫情时代,它可能演化为综合健康管理平台,整合慢性病监测、应急响应等功能,推动公共卫生体系数字化,南京的实践证明,科技与人文的结合,能打造更具韧性的城市生态。

南京的防疫码是数字时代城市治理的典范,它不仅是防疫工具,更彰显了南京在危机中的创新精神与人文关怀,在这条数字防线上,我们看到的不仅是代码和算法,还有一座城市的温度与智慧,正如一位南京市民所言:“防疫码就像一位无声的守护者,让我们在不确定中感受到安全与希望。” 或许,这正是南京留给世界的启示:在挑战面前,科技终须服务于人,而城市的真正力量,源于其包容与担当。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏