初冬的三晋大地,寒意渐浓,与气温形成对比的,是山西省各级疫情防控体系持续运转所释放出的“制度温度”,一份份及时、透明、详实的“山西省疫情情况通报”,不仅是公众获取权威信息的窗口,更是观察中国地方政府如何精准施策、统筹疫情防控与经济社会发展的一个微观样本,它超越了简单的数字罗列,勾勒出一幅在复杂形势下,一省如何稳扎稳打、科学应对的生动图景。

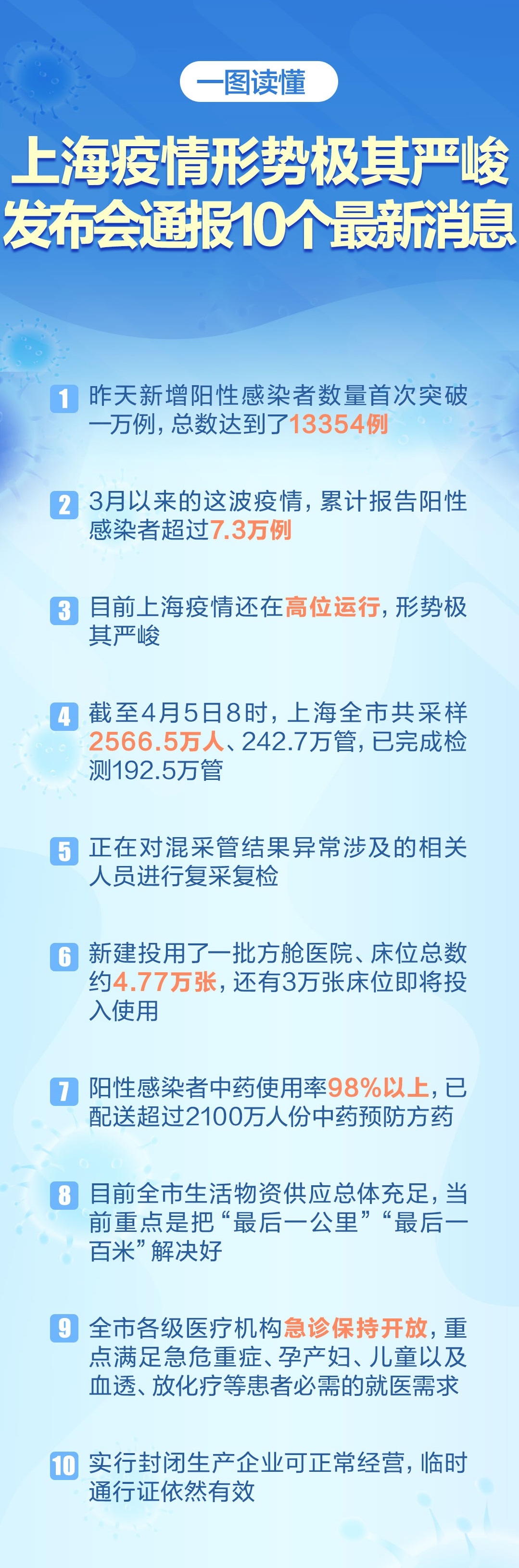

通报之“准”:数据背后的精准刻画与风险研判

山西省的疫情通报,首先体现为一个“准”字,这不仅仅是病例数字统计的准确,更在于其对疫情态势的精准刻画与风险区域的科学研判。

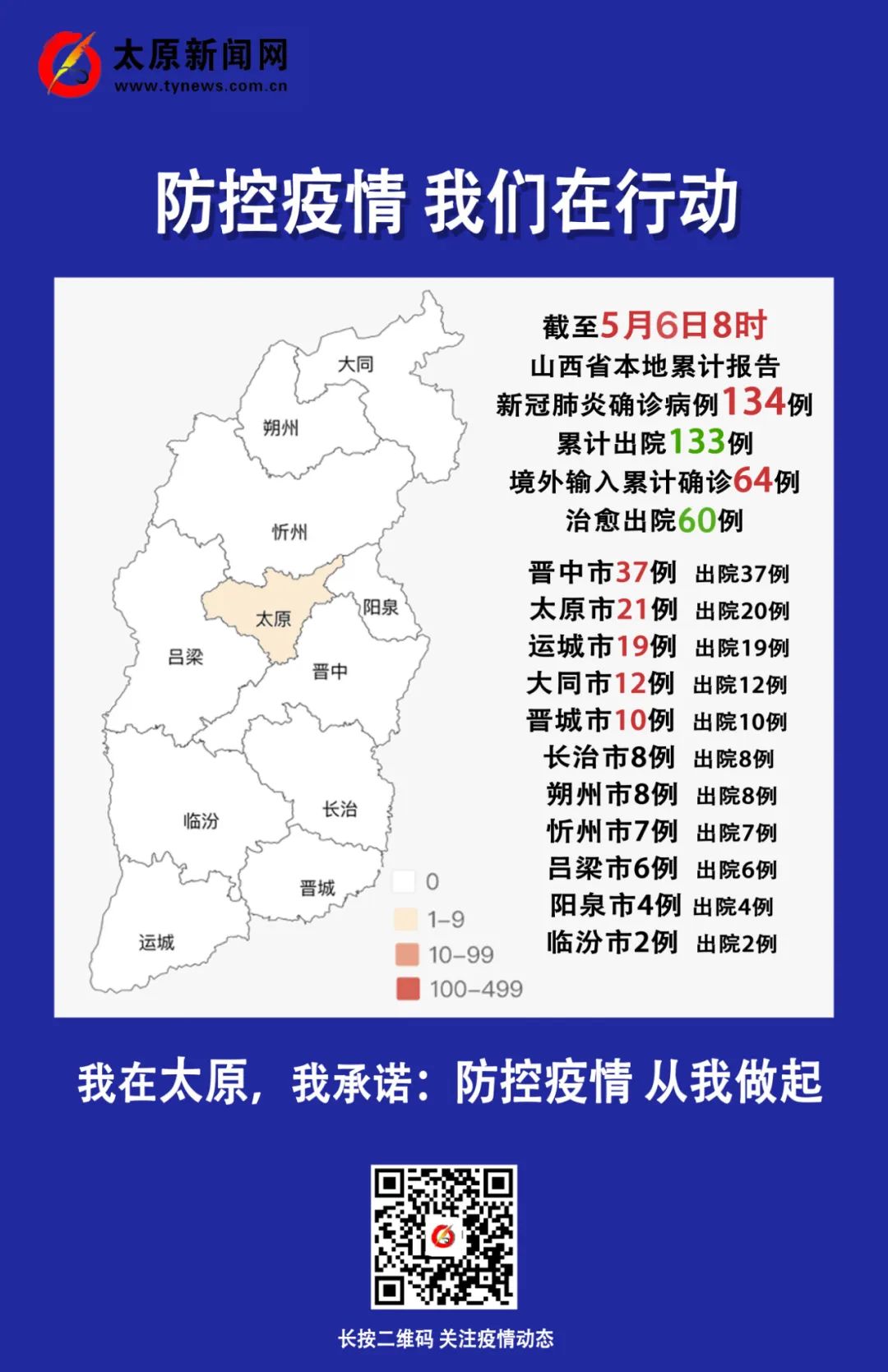

- 时空分布清晰化:通报通常会详细列出新增确诊病例(含无症状感染者)的分布,具体到市、县(区),甚至重点活动轨迹,这种精细化的披露,使得风险点位一目了然,既避免了社会面不必要的恐慌,也为精准流调、隔离管控提供了靶向目标,某市出现零星散发病例,通报会立即指明涉及的街道或小区,而非模糊处理,这体现了防控的精度。

- 源头链条透明化:对于感染来源,通报会尽力明确,区分是省外输入、关联本土病例还是来源待查,这种对传播链条的追溯与公布,是判断疫情扩散风险、调整防控策略的关键依据,它向公众传递了政府掌握疫情主动权的信心,也督促相关地区和责任单位查漏补缺。

- 风险等级动态化:根据疫情发展,及时划定和公布高、中、低风险区,并动态调整,这背后的逻辑是分区分类、差异化管理,用最小的社会成本获取最大的防控效果,每一次风险区的调整公告,都是对前期防控成效的检验和下一阶段工作重点的宣示。

通报之“稳”:政策连续性与社会预期的稳定锚

在疫情反复的背景下,公众最需要的是确定性和稳定的预期,山西省的疫情通报,在某种程度上扮演了社会情绪“稳定器”的角色。

- 发布机制常态化:无论是每日发布还是按需发布,相对固定的通报机制本身就能带来稳定感,公众知道在何时、通过何种渠道可以获取官方信息,这有效挤压了谣言滋生和传播的空间,维护了清朗的网络环境。

- 政策解读伴随化:重要的不仅是通报疫情数据,更是伴随性的政策解读,在通报新增情况的同时,可能会同步说明区域核酸检测的范围、频次要求,或特定场所的防控措施调整,这种“数据+政策”的打包发布,减少了信息碎片化,帮助公众和基层单位更好地理解并执行防控要求。

- 基调把握科学化:通报的措辞通常严谨、客观,既不盲目乐观,也不渲染紧张,它立足于科学和事实,既肯定防控成效,也不回避存在的挑战和风险,这种实事求是的态度,有助于凝聚社会共识,引导公众保持必要的警惕,又不至于过度焦虑。

通报之“暖”:人文关怀与民生保障的温度传递

冰冷的数字背后,是万千民众的生活,山西省的疫情通报,也日益注重传递人文关怀和民生保障的温度。

- 聚焦重点人群:通报中往往会特别关注学生、老年人、基础疾病患者等特殊群体的感染情况和服务保障措施,对学校疫情的专门说明,对封控区内就医、购药等民生需求的回应,都体现了“人民至上、生命至上”的核心理念。

- 彰显担当作为:通报不仅是情况说明,也是工作展示,其中提及的流调人员日夜奋战、社区工作者辛勤值守、志愿者无私奉献等内容,虽然笔墨不多,但起到了凝聚人心、鼓舞士气的作用,它让公众看到,疫情防控是一个庞大的系统工程,离不开社会各界的共同努力。

- 引导理性共识:通过清晰展示疫情发展的客观规律(如奥密克戎变异株传播力强、致病力减弱等特点),以及疫苗接种对于防重症、降死亡的关键作用,通报也在潜移默化中引导公众科学认识病毒,消除不必要的恐惧,为后续优化调整措施奠定社会心理基础。

一份看似格式化的“山西省疫情情况通报”,实则承载着丰富的信息和深刻的内涵,它是观察地方政府治理能力与治理体系现代化的一扇窗口,从精准的数据分析到稳定的政策预期,再到温暖的人文关切,山西正努力在动态清零的总方针下,探索一条符合省情、科学精准的疫情防控之路,当前,全球疫情仍在演变,国内防控形势依然严峻复杂,我们期待并相信,山西省能继续通过这一权威渠道,与社会各界保持良性互动,不断优化防控措施,高效统筹疫情防控和经济社会发展,守护好三晋大地的安宁与繁荣,每一位公民对通报内容的关注、理解与配合,都是筑牢这道“数字防线”不可或缺的一砖一瓦。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏