当奥密克戎的阴影笼罩海河之畔,一场没有硝烟的疫情阻击战在天津骤然打响,而在千里之外的中原腹地,河南以“全国一盘棋”的担当,迅速集结力量驰援津门,这场跨越黄河的守望相助,不仅是地域间的紧急支援,更折射出中国抗疫体系中省际协同的深层逻辑与温度。

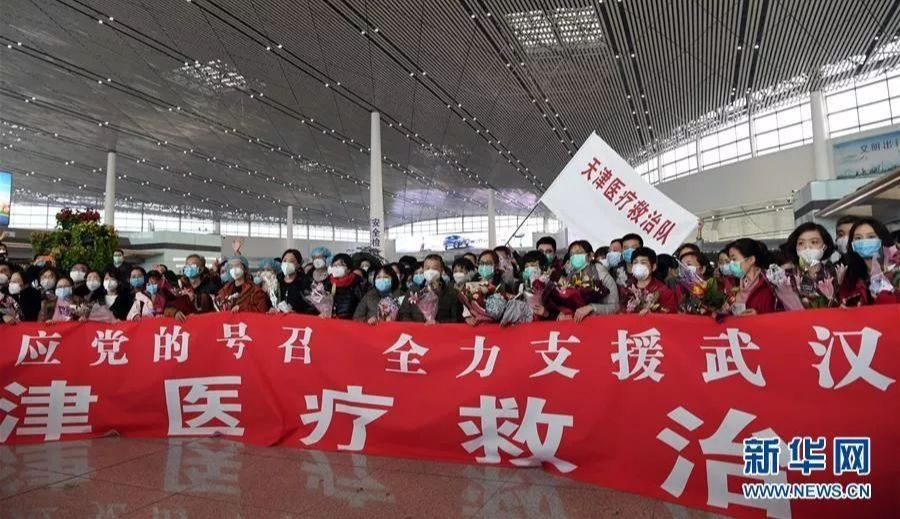

闻令而动:中原大地的“闪电响应” 天津疫情暴发后,河南第一时间启动应急联动机制,1月12日,河南省卫健委紧急抽调郑州大学第一附属医院、河南省人民医院等机构的53名医护骨干,携带移动检测车及10万份检测试剂星夜北上,这支队伍中,超过八成队员曾参与武汉、禹州等多地抗疫,实战经验丰富,河南多地疾控中心与天津建立数据实时共享通道,利用河南在常态化疫情防控中构建的“十八地市协查机制”,协助追溯天津病例在豫活动轨迹,48小时内完成超2000名密接者的区域协查。

物资洪流:从“国人粮仓”到“抗疫后盾” 作为全国重要的物资保障基地,河南在此次援津中展现出强大的供应链韧性,长垣市的医疗器械企业开足马力,三天内向天津发送防护服20万套、口罩150万箱;双汇集团、三全食品等企业调配冷链物流,向封控区输送速冻食品300吨;南阳的有机蔬菜基地更启动“直供通道”,每日供应天津30吨新鲜蔬菜,这种“制造+农产”的双轨支援模式,既保障了抗疫前线的医疗物资,也稳住了市民的“菜篮子”,彰显了河南作为战略腹地的综合优势。

技术赋能:“河南智造”的科技抗疫实践 值得关注的是,此次援津不仅是人力物力的支持,更包含科技元素的深度融入,郑州安图生物研发的新冠抗原检测试剂盒在天津大规模筛查中发挥重要作用;鹤壁的5G智慧医疗系统为天津部分隔离点提供远程诊疗支持;洛阳中硅高科研发的半导体级洁净技术被应用于天津气膜实验室建设,这些“河南智造”的科技成果,从检测精度、诊疗效率到实验环境多维度提升抗疫效能,展现出产业升级对公共卫生事件的应对能力。

豫津同心:双城联动的治理智慧 两地在抗疫协作中形成的“豫津模式”颇具示范意义:一方面建立“专班对接-属地管理-资源互补”的立体化协作机制,另一方面创新“线上会商+线下执行”的联合指挥体系,例如郑州航空港区借鉴天津滨海新区进口冷链防疫经验,同步升级监管流程;而天津则引入河南“十八地市联防”做法,优化京津冀协查效率,这种基于实践反馈的即时迭代,使省际抗疫合作从临时应急走向制度优化。

风雨同舟:中华文明的共同体叙事 从河南卫辉救援队携带排水设备助天津处置隔离点积水,到在津豫籍商家自发成立“老乡服务队”,这些微观场景共同勾勒出超越地域界限的情感共同体,正如天津某社区书记所言:“看到豫A车牌的大巴车,就像看到亲人。”这种源自文化认同的共情力量,与制度化的应急管理体系形成互补,共同构筑起疫情防控的软性屏障。

纵观此次河南援津行动,从迅速响应的医疗队到畅通不断的物资链,从科技赋能的创新方案到制度互鉴的治理升级,展现的不仅是省际协作的效率,更是中国在重大公共卫生事件中“全国一盘棋”制度的优越性,当黄河之水连接海河波涛,两地在这场疫情大考中书写的答卷,已然成为观察中国社会治理现代化的重要窗口。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏