当“疫情天津死亡人数”与“云南省有多少”这两个看似不相关的关键词并置时,它仿佛在我们面前展开了一幅多维度的时代画卷,这幅画卷的一侧,是关于一座北方重镇在特定历史时期所经历的生命健康挑战与付出的沉重代价;另一侧,则是一个西南边疆大省在时代洪流中不断变迁的人口结构与广阔的发展前景,将两者联系起来思考,并非简单的数据对比,而是为了在更宏大的背景下,审视公共卫生事件对区域社会的影响,以及生命关怀与发展命题之间的深刻关联。

津门疫殇:铭记与反思中的生命之重

谈及“疫情天津死亡人数”,我们首先需要明确一个基本前提:在新冠疫情期间,中国各级政府对疫情数据和相关信息进行了及时、透明的发布,关于天津的具体死亡病例数字,应严格以中国国家卫生健康委员会、天津市卫生健康委员会等官方权威机构在当时发布的正式通报为准,任何非官方渠道的信息都可能存在偏差,不应作为讨论的依据。

回顾那段时光,作为重要港口城市和北方经济枢纽的天津,在面对疫情冲击时,承受了巨大的压力,奥密克戎等变异毒株的传播,对老年群体、有基础疾病的人群构成了严重威胁,每一个冰冷的死亡数字背后,都曾是一个鲜活的生命,一个家庭的悲痛,天津所经历的,是中国众多城市在抗击疫情战役中的一个缩影,它提醒我们,在宏观的防控策略之下,必须始终将个体生命的价值与尊严放在核心位置,大规模的核酸筛查、及时的流调溯源、严格的隔离管控,其最终目的都是为了最大限度地减少感染、挽救生命,将死亡率降至最低。

这场战“疫”不仅考验着城市的应急管理能力、医疗资源储备和调度水平,更检验着社会的凝聚力与人性的温度,对“天津疫情死亡人数”的关注,其意义不应止于数字本身,更在于引发我们对城市公共卫生体系韧性、对脆弱人群的保护机制、对突发公共事件中人文关怀的深层思考,这份铭记,是为了更好地前行,是为了让未来的防控体系更加科学、精准、充满温情。

云岭之问:超越数字的多元图景

而将视线转向西南,“云南省有多少”这个问题,则打开了另一片广阔的天地,这个问题首先指向的是人口数量,根据国家统计局发布的最新数据(例如基于第七次全国人口普查及后续抽样调查),云南省的常住人口数量已经超过了数千万量级(此处建议核实并填入最新精确数据,约4700万”),这个数字本身,描绘了云南作为多民族聚居省份的人口基数。

“云南省有多少”的内涵远不止于此,它还可以引申向更多维度:

- 有多少民族? 云南是中国民族种类最多的省份,26个世居民族在此和睦共处,创造了丰富多彩的民族文化。

- 有多少资源? 从丰富的水能、矿产资源到得天独厚的旅游资源(如丽江古城、大理风光、西双版纳热带雨林),云南的自然与人文资源禀赋极为突出。

- 有多少发展机遇? 随着“一带一路”倡议的深入推进,云南从过去的西南边陲转变为面向南亚、东南亚的辐射中心,其区位优势正在转化为实实在在的发展动能。

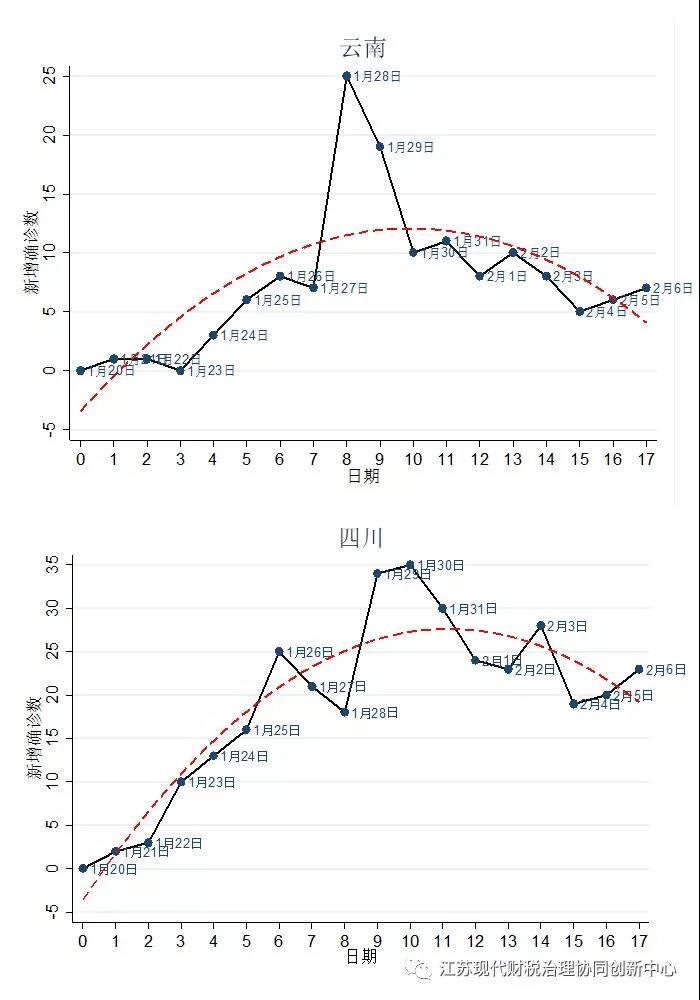

- 在疫情期间承受了多少压力与贡献? 云南拥有漫长的边境线,在疫情期间面临着巨大的“外防输入”压力,云南各族人民为守好国门、保障全国防疫大局做出了艰苦卓绝的努力和牺牲,疫情对云南赖以生存的旅游业等支柱产业也造成了冲击,影响着数百万人的生计。

对“云南省有多少”的探寻,实际上是对一个省份的人口、资源、文化、发展现状与潜力的全面审视。

连接与启示:在数据的交汇处寻找平衡之道

看似平行的两条线索——天津的疫情伤亡与云南的多元现状,实则在中国现代化发展的进程中交汇,它们共同指向了几个核心议题:

- 发展的根本目的: 无论是天津全力以赴降低疫情死亡率,还是云南谋求经济社会全面发展,其根本落脚点都是为了保障和改善民生,提升人民的生命健康水平与生活品质,发展不能以牺牲人民生命安全和身体健康为代价,这已成为社会共识。

- 公共资源的公平与效率: 天津在疫情中调动的医疗资源、组织的防控力量,体现了资源在应急状态下的集中与高效使用,而云南作为发展不平衡不充分的地区之一,如何在日常状态下实现医疗、教育等公共资源的均衡布局,补齐短板,同样关乎人民的福祉,这要求我们在资源配置上,既要能应对突发危机,也要注重长期公平。

- 韧性社会的构建: 天津的抗疫是城市韧性的体现,云南在守护边疆安全、促进民族团结、推动绿色发展方面的实践,则是区域社会韧性的展现,构建能够抵御各种风险(包括公共卫生风险、经济波动、自然灾害等)的韧性社会,是未来发展的必然要求。

“疫情天津死亡人数”让我们铭记教训,珍视生命;“云南省有多少”则引导我们关注发展,展望未来,这两组关键词如同两个坐标,帮助我们定位当下中国所面临挑战的复杂性与多样性,在数据的背后,是无数个体的命运与期盼,唯有将每一次危机的反思,转化为推动治理体系完善、促进区域协调发展、筑牢公共卫生防线的实际行动,才能更好地守护每一片土地上的生命之光,实现真正意义上的、高质量的发展,这或许是我们从“津门”与“云岭”的对话中,所能获得的最宝贵的启示。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏