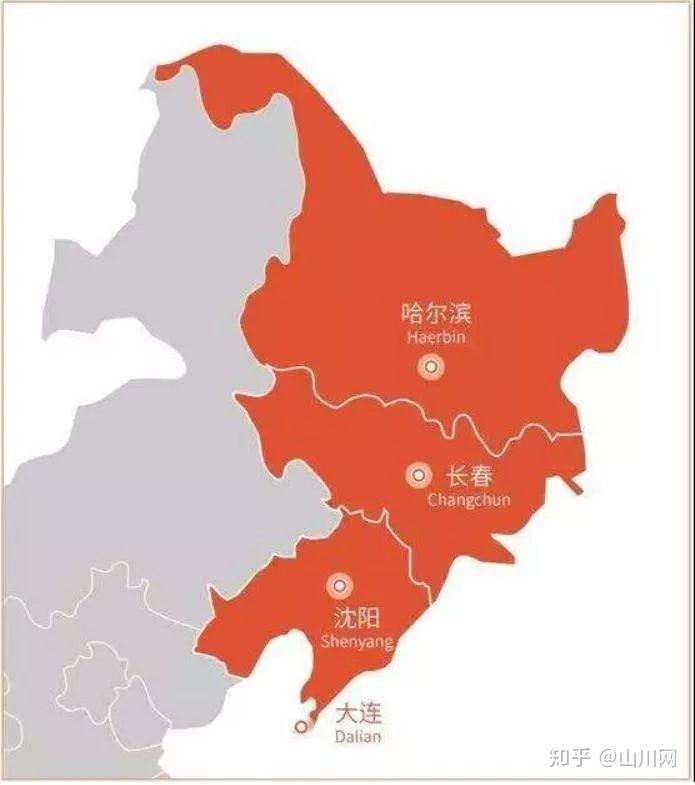

在中国区域协调发展的宏大叙事中,南北对话、优势互补始终是推动经济内循环、实现共同富裕的关键一环,哈尔滨,作为中国北疆的重镇、东北亚区域合作的重要枢纽;上海,作为长三角的龙头、国家经济的心脏,两者看似地理遥远、发展阶段迥异,但哈尔滨面向上海所制定与实施的一系列政策,绝非简单的“承接辐射”,而是构建了一种基于资源禀赋差异、战略定位协同的深度互动新模式,为跨区域合作提供了富有启示的实践样本。

政策基石:从“单向输血”到“双向赋能”的理念嬗变

传统观念中,区域合作常被视为发达地区对欠发达地区的“帮扶”或“产业转移”,哈尔滨对上海的政策,其核心基石已超越了这一单向逻辑,转向构建“双向赋能”的新型伙伴关系。

- 资源互补性政策: 哈尔滨依托其作为“中国大粮仓”、“重要老工业基地”以及“对俄合作桥头堡”的独特优势,针对上海的市场需求,精准制定了农产品精深加工与安全供应链保障政策、高端装备制造与核心技术协同创新政策、以及跨境物流与贸易便利化政策,推动哈尔滨的绿色有机农产品通过标准化、品牌化建设,直供上海高端消费市场;鼓励上海的科技企业与哈尔滨的军工、航空航天等领域科研院所合作,共同攻关“卡脖子”技术。

- 市场对接性政策: 哈尔滨积极优化营商环境,出台专门面向上海等长三角企业的招商引资政策,并非简单地引入资本,而是注重引入先进的管理经验、国际化的市场视野和成熟的商业模式,鼓励哈尔滨的本土企业,特别是“专精特新”企业,将研发中心或营销总部设在上海,利用其信息、资本、人才高地的优势,提升自身竞争力。

- 人才与文化交流政策: 哈尔滨制定了吸引上海高端人才赴哈创业、开展短期项目合作的柔性引才政策,并提供相应的科研与生活保障,大力推动冰雪文化、欧陆风情文化与上海的海派文化、红色文化进行深度交流互鉴,通过文旅合作、艺术共演等形式,增强两座城市的情感链接与文化认同,为经济合作奠定软性基础。

政策实践:多领域协同的深度耕耘

哈尔滨对上海的政策并非停留在纸面,而是在多个具体领域展开了富有成效的实践。

- 产业协同领域: 在制造业方面,哈尔滨的锅炉、汽轮机、电机等重型装备制造企业,与上海的电气、自动化控制系统企业形成产业链上下游协同,在生物经济领域,哈尔滨的生物医药产业基础与上海的研发能力和资本市场相结合,共同推动创新药物和医疗器械的产业化,在数字经济领域,哈尔滨凭借其气候条件与能源优势发展的大数据、云计算产业,积极对接上海的人工智能、金融科技等应用场景,提供算力支撑和数据服务。

- 开放通道对接领域: 哈尔滨全力打造“向北开放之都”,其拥有的中欧班列(哈尔滨)、对俄航空货运通道、跨境公路运输网络,与上海的国际航运中心功能形成了有效对接,政策推动下,“上海港—哈尔滨—俄罗斯/欧洲”的多式联运物流体系日趋完善,实现了“出海口”与“枢纽站”的功能叠加,共同服务于国内国际双循环的新发展格局。

- 科技创新合作领域: 鼓励建立“哈尔滨研发、上海转化”或“上海创意、哈尔滨制造”的协同创新模式,支持两地高校、科研机构共建联合实验室或技术创新联盟,聚焦寒地技术、现代农业、新材料等双方共同关注的领域,共享研发资源,共担风险,共享成果。

政策挑战与未来展望

尽管哈尔滨对上海的政策取得了显著成效,但仍面临一些挑战,如南北营商环境仍存在一定差距,部分政策在落地执行环节的精准性和效率有待提升;人才“孔雀东南飞”的现象尚未根本扭转;两地产业结构的差异有时会导致合作契合点寻找不易。

展望未来,哈尔滨对上海的政策应朝着更加精细化、机制化、高端化的方向演进:

- 深化机制创新: 建立常态化的市长级、部门级联席会议制度,以及企业、行业协会间的交流平台,确保政策沟通顺畅、问题及时解决。

- 聚焦新质生产力: 将合作重点更多地聚焦于培育新兴产业和未来产业,如人工智能、生物制造、商业航天、低空经济等,共同布局新赛道。

- 强化数字纽带: 利用数字化手段,构建跨区域的产业大脑、共享服务平台,打破地理隔阂,提升资源配置效率。

- 共建开放生态: 共同参与“一带一路”建设,特别是深化与俄罗斯及东北亚国家的合作,构建“上海—哈尔滨—远东”的国际经济合作走廊。

哈尔滨对上海的政策,是新时代中国区域协调发展观的具体体现,它不再是简单的梯度转移,而是基于各自比较优势的战略性握手,是南北联动、陆海互济的生动实践,通过持续深化政策协同,哈尔滨与上海完全能够携手探索出一条优势互补、互利共赢的区域合作新路径,不仅为两座城市的高质量发展注入强劲动力,也为构建优势互补、高质量发展的区域经济布局贡献宝贵的“哈沪经验”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏