在全球化背景下,疫情防控已成为城市治理的重要课题,作为中国的经济中心和国际化大都市,上海市的疫情防控要求不仅关乎本地居民的健康安全,更对全国乃至全球具有示范意义,近年来,上海市根据国家政策和本地实际,制定了一系列科学、精准的防控措施,旨在平衡疫情防控与经济社会发展,确保城市运行的稳定与韧性,本文将详细探讨上海市疫情防控要求的主要内容、实施背景及其社会影响,以期为公众提供全面理解。

上海市疫情防控要求的背景与原则

上海市的疫情防控要求源于对突发公共卫生事件的深刻反思,自2020年新冠疫情暴发以来,上海作为人口密集、交通枢纽城市,面临巨大挑战,市政府依据《中华人民共和国传染病防治法》和国务院联防联控机制部署,结合本地人口流动性强、国际交往频繁的特点,确立了“动态清零”总方针,强调早发现、早报告、早隔离、早治疗,其核心原则包括科学精准、分级分类、社会协同和法治保障,在奥密克戎变异株传播期间,上海通过大数据分析和网格化管理,实现了高风险区域的快速封控,同时尽量减少对低风险区域的影响,体现了防控与民生保障的平衡。

主要防控要求内容解析

上海市疫情防控要求涵盖多个层面,从个人防护到社区管理,再到全市统筹,形成了一套立体化体系。

-

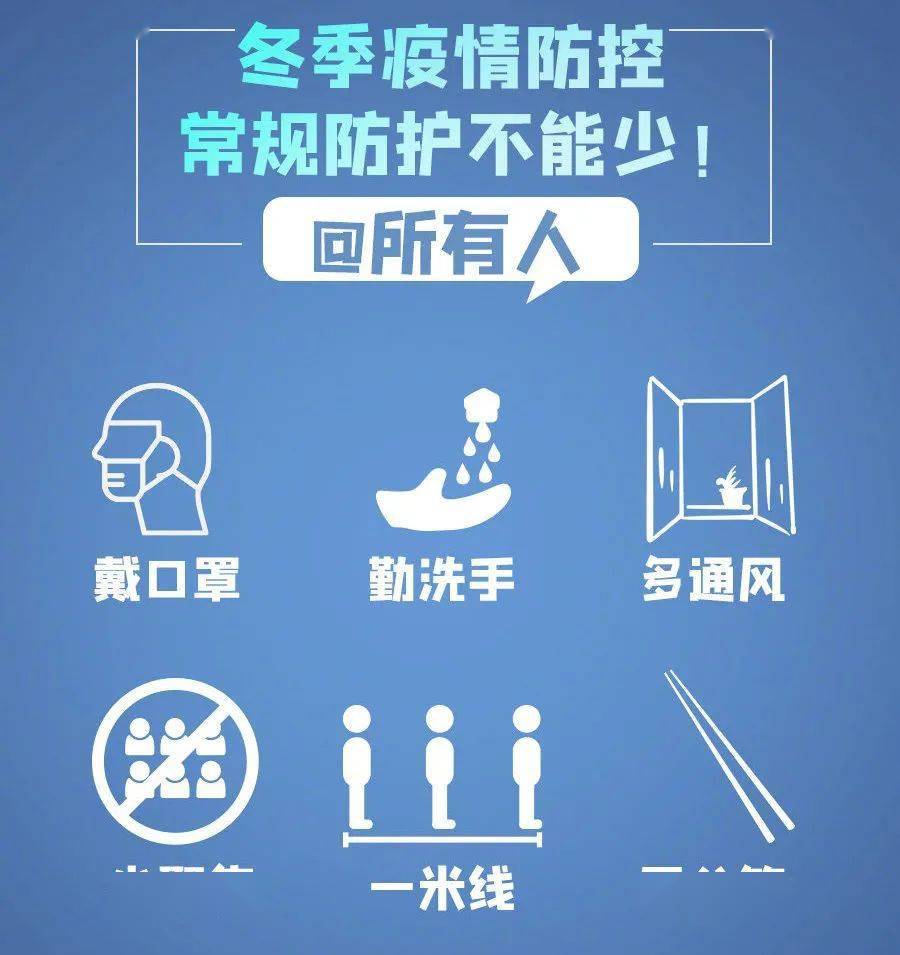

个人防护与健康管理:市民需遵守基本防疫规定,如佩戴口罩、保持社交距离、勤洗手,并在公共场所出示健康码(随申码)和行程卡,对于入境人员,实施“7天集中隔离+3天居家健康监测”的闭环管理,并配合核酸检测,上海推广疫苗接种,要求重点人群如医务人员、公共交通工作者等定期接种加强针,以构建免疫屏障,据统计,截至2023年,上海全程接种率已超过90%,有效降低了重症风险。

-

社区与公共场所防控:社区作为防控的第一道防线,实行网格化管理,居委会负责人员排查、物资配送和隔离监督,对封控小区提供生活保障,公共场所如商场、学校、医院等,需严格执行测温、扫码和限流措施,学校实施线上线下融合教学,医院推行预约就诊,避免人群聚集,2022年上海疫情高峰期,通过“分区分类”管理,成功控制了社区传播链。

-

核酸检测与溯源追踪:上海建立了常态化核酸检测机制,设立便民采样点,要求市民按风险等级定期检测,对于突发疫情,迅速启动流调溯源,利用数字化平台追踪密切接触者,确保在24小时内完成排查,这种“以快制快”的策略,在2023年初的局部疫情中,有效防止了扩散。

-

应急响应与跨区域协作:上海与周边省市建立联防联控机制,对中高风险地区来沪人员实施健康管理,完善应急预案,确保医疗资源储备和方舱医院 readiness,在2022年春季疫情中,上海通过全国支援,快速提升了救治能力,体现了“全国一盘棋”的协作精神。

防控要求的社会影响与挑战

上海市疫情防控要求不仅保障了公共卫生,也带来了深远的社会影响,科学精准的防控降低了感染率和死亡率,维护了经济基本盘,2023年,上海GDP逐步恢复,外贸和投资保持稳定,这得益于防控措施对产业链的保护,防控也面临挑战,如市民心理压力、中小企业经营困难等,上海通过心理热线、财政补贴等方式缓解这些问题,强调“人民至上”的理念。

防控要求促进了城市数字化转型,随申码、核酸系统的广泛应用,提升了社会治理效率,但也引发数据隐私保护的讨论,上海在《上海市数据条例》框架下,加强数据安全管理,确保防控与隐私平衡。

迈向可持续的公共卫生体系

上海市疫情防控要求是城市韧性的体现,它不仅在危机中守护了市民健康,还为全球大都市提供了借鉴,上海需继续优化防控策略,加强公共卫生体系建设,推动科技赋能,实现疫情防控与经济社会发展的协同共赢,作为市民,积极配合防控要求,既是责任也是义务,只有全社会共同努力,才能筑牢这道健康防线,迎接更美好的明天。

通过以上分析,我们可以看到,上海市的疫情防控要求不仅是一套规则,更是一种科学、人文的治理艺术,值得深入学习和推广。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏