2022年,新冠疫情在中国多地反复,贵阳到上海的航线与铁路线,成为一段特殊时期的人口流动缩影,这两座城市,一为西南山区的生态明珠,一为东方沿海的经济枢纽,在疫情中经历了从恐慌到有序、从隔离到复苏的复杂历程,本文将从贵阳出发,探讨疫情如何影响两地的人员流动、经济互动与社会韧性,并反思这场危机带来的启示。

疫情初现:贵阳的防控与上海的挑战

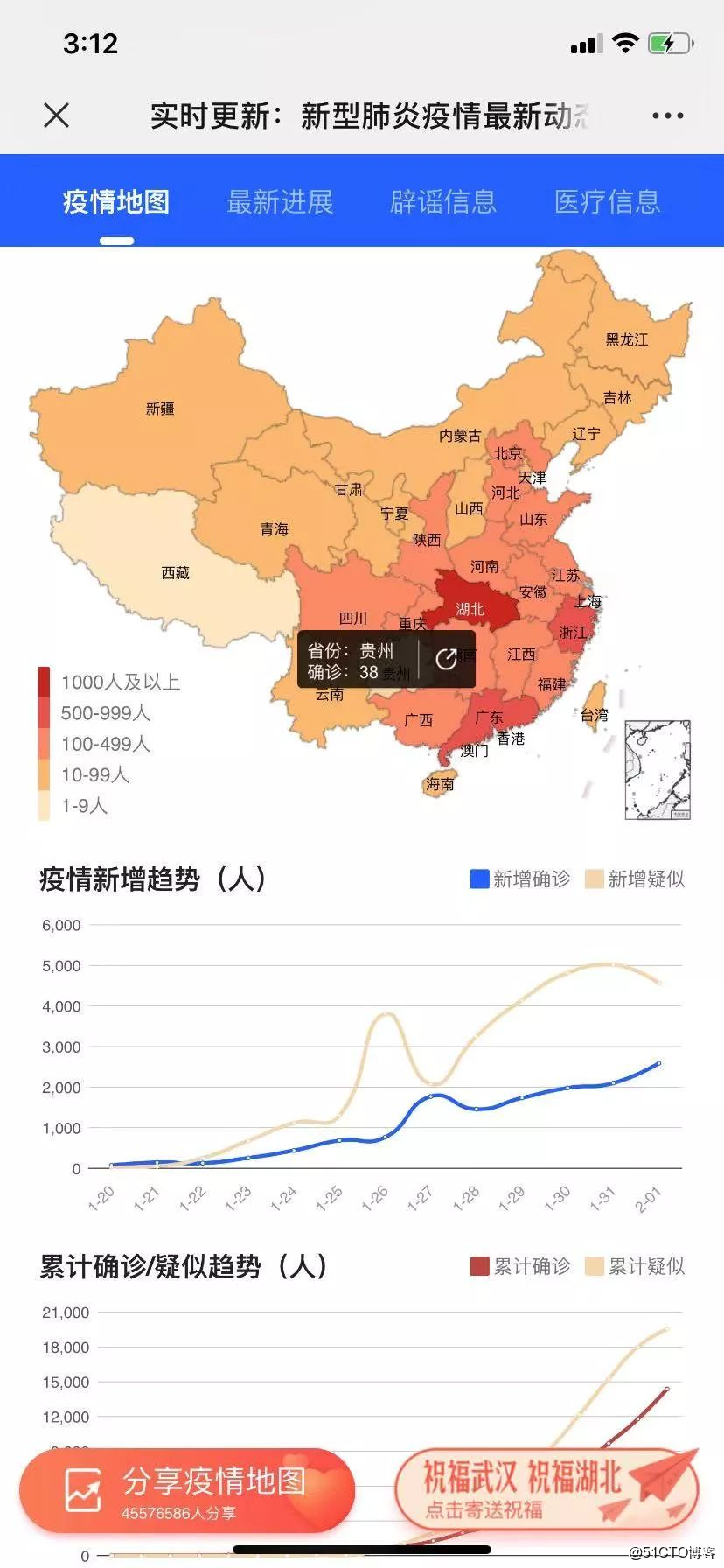

贵阳,作为贵州省会,以其凉爽的气候和丰富的旅游资源闻名,在疫情初期,贵阳凭借相对较低的人口密度和迅速的封控措施,成功遏制了多轮零星爆发,2022年春季,奥密克戎变异株的传播打破了这份平静,贵阳龙洞堡国际机场的航班一度锐减,通往上海的高铁班次也因防控政策而调整,当时,从贵阳出发前往上海的旅客,需持48小时内核酸检测阴性证明,并面临目的地隔离的风险,这种严格的管控,虽有效防止了疫情扩散,却也凸显了城市间互联互通的脆弱性。

上海作为国际化大都市,正经历着更为严峻的考验,2022年3月至5月,上海实施全域静态管理,数以万计的外来人员被困其中,包括不少从贵阳来的务工者、学生和商务人士,这段时期,贵阳到上海的旅程不再是简单的交通问题,而演变为一场关于生存与适应的挑战,社交媒体上,充斥着人们分享的“贵阳—上海疫情日记”,记录着如何在隔离中获取物资、如何应对心理压力,这些故事,折射出疫情下个体命运的起伏,也凸显了两地政府在协调资源、保障民生方面的努力。

千里迁徙:疫情下的流动性与社会韧性

从贵阳到上海,直线距离约1500公里,通常飞行时间仅两小时左右,但在疫情高峰期,这段路程可能延长至数天,甚至数周,贵阳政府加强了出省人员的筛查,推行“健康码”和行程卡联动机制;上海作为接收端,实施了分层隔离政策,对高风险地区来沪人员实行集中隔离,这种双向管控,虽在一定程度上阻断了病毒传播链,但也引发了经济和社会问题。

贵阳的农产品和旅游产业依赖外部市场,疫情导致销路受阻;而上海的制造业和服务业则因劳动力短缺而受挫,据不完全统计,2022年贵阳到上海的商务往来下降了约30%,许多中小型企业面临生存危机,危机中也催生了创新:线上办公、远程医疗和数字化供应链逐渐普及,贵阳的大数据产业与上海的科技优势相结合,推动了两地在疫情中的协同应对,贵阳的“云上贵州”平台与上海的智慧城市系统对接,实现了疫情数据的实时共享,提升了防控效率。

更重要的是,这场疫情考验了城市的社会韧性,贵阳社区通过网格化管理,保障了居民的基本需求;上海则依靠志愿者和基层组织的协作,渡过了物资短缺的难关,从贵阳到上海的迁徙者,不仅是疫情的“受害者”,也是韧性的体现者——他们通过互助网络、线上社群和家庭支持,展现了人类在危机中的适应力。

反思与启示:后疫情时代的城市协作

贵阳到上海的疫情经历,不仅是一次公共卫生事件,更是一次关于全球化、城市化和可持续发展的深刻反思,它揭示了城市间互联互通的双刃剑效应:便捷的交通促进了经济一体化,但也加速了疫情传播,两地需加强应急预案的协同,例如建立跨区域健康信息平台,优化突发事件的响应机制。

疫情凸显了数字鸿沟问题,在贵阳的偏远山区,部分居民因网络覆盖不足而难以获取实时疫情信息;而上海的高科技防控体系虽高效,却可能忽略弱势群体,推动数字普惠,成为后疫情时代的重要任务,贵阳可借助其大数据产业优势,与上海合作开发更包容的智慧城市解决方案。

从人文角度看,贵阳到上海的疫情迁徙,提醒我们珍惜流动的自由与责任,疫情终将过去,但这段经历留下的教训应长存:城市发展需兼顾效率与公平,全球化进程需强化韧性,正如一位从贵阳返沪的旅客所言:“疫情让我们懂得了,距离不是问题,团结才是力量。”

贵阳到上海,这段千里之遥的旅程,在疫情中成为一面镜子,映照出中国城市的挑战与成长,从防控到复苏,两地展现了惊人的韧性和创新精神,随着疫情逐步控制,贵阳与上海的合作有望更加紧密,共同书写后疫情时代的新篇章,在这个过程中,我们不仅需要技术的进步,更需要人性的关怀——因为无论距离多远,人类的连接始终是战胜危机的根本。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏