2022年春季,长春市经历了一场严峻的疫情考验,整座城市仿佛被按下了暂停键,街道空荡,商场闭户,只有零星的防疫车辆穿梭其间,在这片寂静之下,疫情活动轨迹却像一张无形的网,记录着病毒的传播路径,也映射出城市的生命脉搏,这些轨迹不仅仅是数据点的集合,更是人类行为、社会互动和集体记忆的缩影,通过分析长春市的疫情活动轨迹,我们可以窥见疫情如何悄然改变城市生活,以及人们在危机中的韧性与团结。

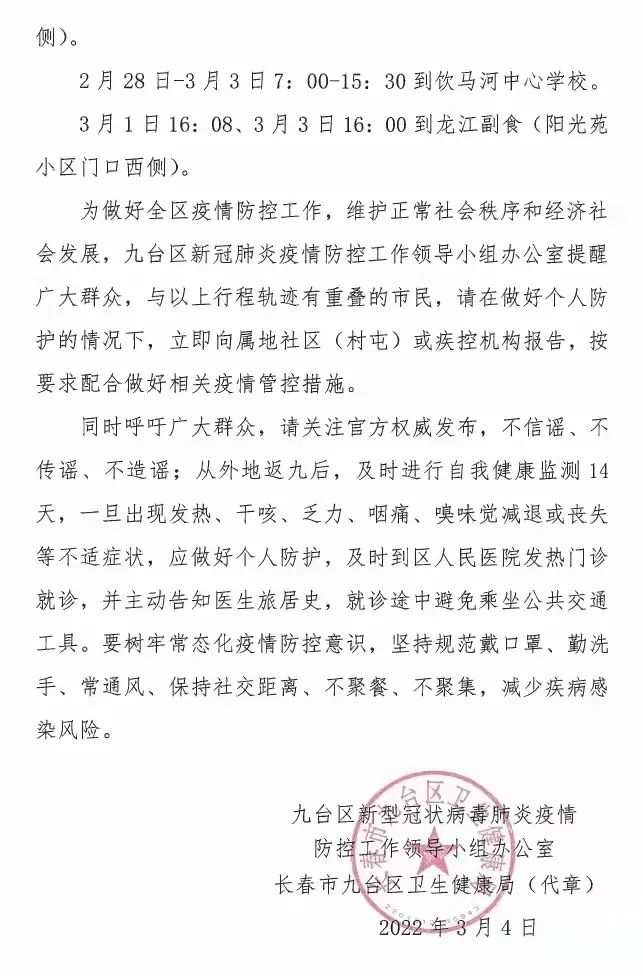

疫情活动轨迹,通常指通过流行病学调查(流调)还原的确诊病例或密接者在特定时间段内的行动路线,包括到访的场所、接触的人群和时间节点,在长春市的疫情中,这些轨迹成为防控工作的核心工具,某次疫情暴发初期,流调人员通过追踪一名确诊病例的活动,发现其曾到访过一家大型超市、一个社区公园和一处办公大楼,这些地点迅速被划为风险区域,进行封控和消杀,轨迹数据像侦探小说中的线索,帮助公共卫生专家拼凑出病毒的传播链:从家庭聚集到公共场所扩散,再到社区传播,每个轨迹点都代表着一个潜在的风险节点,而长春市通过大数据、健康码和社区排查,将这些节点串联起来,形成一张动态的防控地图,这不仅揭示了病毒如何利用人类活动“搭便车”,还突显了城市基础设施在疫情中的脆弱性——密集的公共交通、繁忙的商业区和高人口流动的社区,都成了传播的温床。

疫情活动轨迹的意义远不止于流行病学控制,它深刻反映了长春市作为东北老工业基地的社会经济脉络,在轨迹数据中,我们常看到工厂、市场和居民区的频繁出现,这与长春的汽车产业、农业资源密集等特点息息相关,一些轨迹显示,病例多集中在汽开区的一汽集团周边,或因通勤需要频繁使用轨道交通,这些模式不仅暴露了城市经济活动的热点,也揭示了社会不平等:低收入群体可能因工作需要更多暴露于公共场所,而高密度居住区则更容易形成聚集性传播,从数据来看,长春市在疫情高峰期,每日新增轨迹点可达数百个,覆盖了从清晨的早市到深夜的便利店,勾勒出一幅城市日常生活的微缩图景,这些轨迹不仅是冰冷的统计数字,更是无数个体故事的集合——一位老人去菜市场买菜,一个上班族挤地铁通勤,一名学生到图书馆自习,所有这些平凡举动在疫情下都成了风险与生存的博弈。

从人文角度看,疫情活动轨迹催生了独特的集体记忆,在长春市的封控期间,社交媒体上流传着“轨迹地图”,网友们调侃自己与确诊病例“擦肩而过”,甚至创作出基于轨迹的叙事作品,这些轨迹成了连接个体的纽带,让人们意识到彼此的存在与脆弱,一条轨迹显示某病例曾到访过一家面包店,随后该店在社区群中被热议,邻居们自发组织线上支持,帮助店铺渡过难关,这种基于轨迹的互动,强化了社区的凝聚力,轨迹也引发了隐私与公共安全的辩论:在长春,流调信息通常匿名处理,但偶尔的泄露事件让人们反思如何在保护个人权利的同时维护集体健康,这体现了中国在疫情防控中的平衡艺术——既强调“动态清零”的精准性,又倡导“人民至上”的伦理原则。

长春市的疫情活动轨迹还揭示了城市治理的进化,通过数字化平台如“吉事办”健康码,轨迹数据被实时整合,实现快速响应,当某小区出现轨迹重叠时,社区工作人员会立即启动核酸筛查和物资配送,确保居民生活不受太大影响,这种高效运作得益于长春在智慧城市建设的积累,但也暴露出短板:农村地区的轨迹追踪相对薄弱,导致疫情扩散风险更高,从长远看,这次疫情推动长春市加强了公共卫生体系,例如建设更多检测点和隔离设施,并优化了应急管理流程,轨迹数据不仅用于短期防控,还为城市规划和公共卫生政策提供了宝贵参考——通过分析高风险场所,政府可以调整公共交通线路或增加绿化空间,以减少未来疫情冲击。

长春市的疫情活动轨迹是一部无声的史诗,记录着病毒与人类的博弈,城市与个体的交融,它不仅是科学防控的利器,更是社会镜像,映照出长春人的坚韧、创新与团结,在轨迹的每一个点线面中,我们看到了恐惧与希望、隔离与连接、个体与集体的复杂交织,当疫情成为历史,这些轨迹或许会化作城市档案的一部分,提醒我们珍惜平凡的自由,并从中汲取教训,构建更具韧性的社会,正如长春人在寒冬中守望春天,疫情活动轨迹最终将指向复苏与重生。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏