随着香港第五波疫情逐渐受控,社会各领域正有序恢复常态,其中高等教育机构的复课安排备受关注,香港特区政府教育局与多所大学联合发布最新复课指引,宣布自2023年10月起,全港大学将分阶段恢复面授课程,并推行以“线上线下混合教学”为核心的新模式,这一举措不仅标志着香港教育系统在疫情后迎来重要转折点,也为全球高等教育提供了“灵活应变”的参考样本。

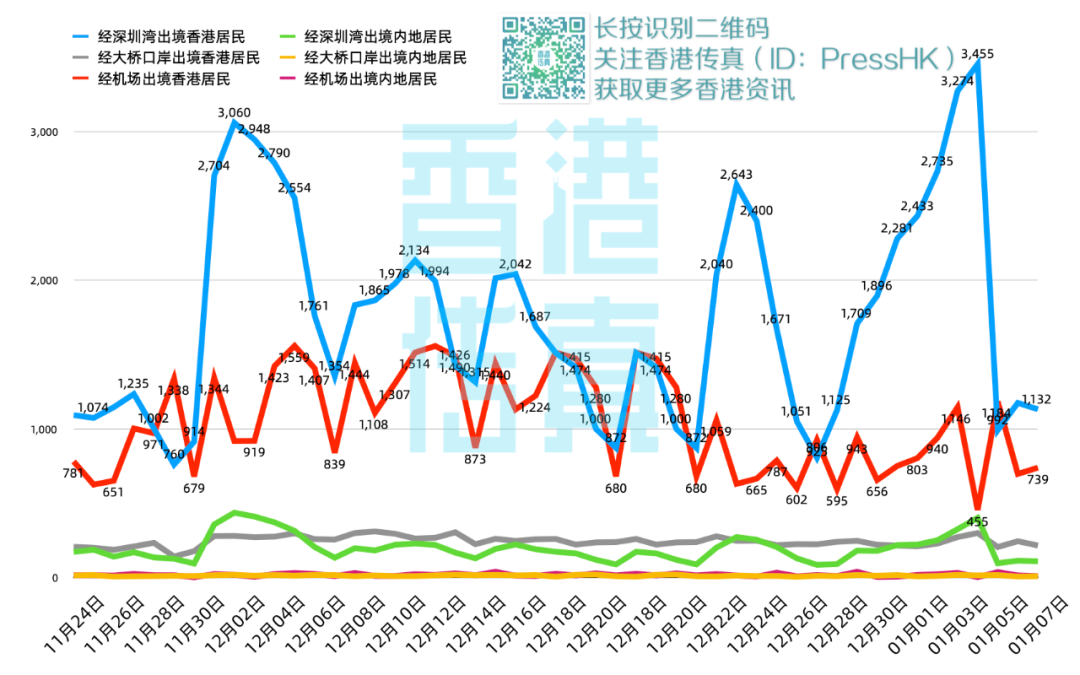

疫情数据支撑复课决策,防疫措施再升级

根据香港卫生署最新统计,截至2023年9月底,香港每日新增确诊病例已稳定在200例以下,疫苗接种率突破95%(其中大学生群体接种率达98%),基于此,政府与大学管理层一致认为,恢复面授课程的条件已成熟,为防范潜在风险,复课政策仍附带严格防疫要求:

- 强制检测与健康码制度:所有师生须持48小时内阴性检测证明入校,并每日上传“疫苗通行证”至校园健康管理系统。

- 课堂人数限制:超过50人的课程需拆分授课,实验室与实践类课程优先恢复面授。

- 国际生隔离优化:抵港留学生仅需3天酒店隔离+4天医学监测,较此前大幅缩短。

混合教学模式成主流,数字基建投入加大

值得注意的是,此次复课并非简单回归传统教学,香港大学、中文大学、科技大学等8所资助院校均宣布,将长期保留“线上+线下”双轨制,以港大为例,其新开发的“HKU FlexLearn”平台已支持课程实时直播、小组讨论虚拟分组等功能,学生可自主选择参与方式,理工大学更推出“元宇宙课堂”实验项目,通过VR技术模拟工程实操场景。 这一转变背后是香港政府对数字教育基建的持续投入,2023年,大学教育资助委员会额外拨款5亿港元,用于升级校园网络、开发沉浸式学习工具,教育局局长蔡若莲强调:“未来三年,香港高校的数字化渗透率目标将从65%提升至90%。”

学生反响两极,心理健康支持升级

尽管复课消息受到多数学生欢迎,但调查显示仍有部分群体存在顾虑,香港专上学生联会的问卷表明:

- 78%本地生支持恢复面授,认为能改善学习效果;

- 41%国际生担忧跨境流动不确定性;

- 约30%基层学生反映设备不足影响线上学习。 为缓解压力,各校推出针对性措施,岭南大学设立“过渡期学业补助金”,资助学生购置电子设备;城市大学则将心理咨询服务扩容24小时在线,并开设“复课适应工作坊”。

大学科研助力抗疫,成果转化加速

复课之余,香港高校的科研力量持续为抗疫提供支持,中文大学研发的鼻喷式疫苗进入三期临床试验,科技大学开发的空气病毒监测系统已在校园全面部署,这些成果不仅保障了复课安全,更推动香港成为全球公共卫生科研枢纽,港大医学院院长梁卓伟透露,正与海外20所高校共建“ pandemic-resilient campus ”标准体系,预计2024年发布国际认证指标。

长远展望:高等教育模式重构的开始

有教育专家指出,香港此次复课探索具有深远意义,线上线下混合模式可能永久改变传统教学形态,促使高校重新定义校园功能——从知识传授场所转向互动创新社区,香港教育大学校长张仁良认为:“未来的课堂应更注重跨学科协作与体验式学习,例如将抗疫中的公共卫生管理纳入通识课程。” 随着2024年香港全面推行“智慧校园2030”蓝图,大学教育或将从“应对危机”迈向“主动进化”,这场疫情下的复课变革,正悄然书写着未来教育的新范式。

: 香港大学的复课进程,既是公共卫生治理的试金石,也是全球教育转型的缩影,在科学防疫与数字创新的双轮驱动下,这片东方之珠的教育图景正在危机中重塑,其经验或将为更多地区提供借鉴。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏