香港作为国际大都市,自新冠疫情爆发以来,其疫情分布呈现出显著的区域性差异,这种分布不仅反映了人口密度、社会经济因素和公共卫生措施的影响,还揭示了病毒传播的动态特征,本文将深入分析香港新冠疫情的分布特点,探讨其背后的原因,并提出应对建议。

香港疫情分布的整体概况

香港的新冠疫情主要集中在人口密集的市区,如九龙和新界部分地区,而离岛和郊区相对较轻,根据香港卫生署的数据,截至2023年底,累计确诊病例超过200万例,其中油尖旺、观塘和深水埗等区域成为疫情高发区,这些区域人口密度高,居住环境拥挤,容易导致病毒快速传播,相比之下,南丫岛和大屿山等离岛地区病例较少,得益于较低的人口密度和自然隔离条件。

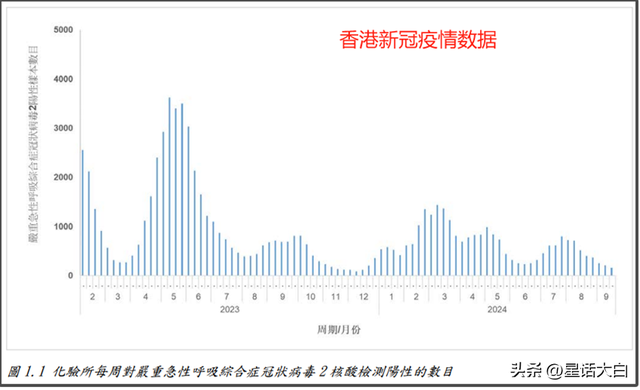

疫情分布还呈现出时间上的波动性,在奥密克戎变异株流行期间,全港病例激增,但区域差异依然明显,2022年初的第五波疫情中,九龙城区和沙田区成为重灾区,单日新增病例占全港的30%以上,这种分布不仅与人口流动有关,还受到检测能力和医疗资源分配的影响。

影响疫情分布的关键因素

-

人口密度与居住环境:香港是全球人口密度最高的地区之一,尤其是九龙和新界的旧区,如深水埗和旺角,人均居住面积不足,通风条件差,容易形成聚集性传播,数据显示,这些区域的感染率是郊区的2-3倍,劏房和公屋等拥挤住房成为疫情扩散的温床,居民难以保持社交距离,增加了交叉感染风险。

-

社会经济因素:低收入群体集中的区域,如元朗和屯门,疫情更为严重,这些区域的居民多从事服务业或体力劳动,工作环境封闭,且依赖公共交通,增加了暴露风险,医疗资源相对匮乏,检测和疫苗接种率较低,进一步加剧了疫情扩散,在2021年,元朗区的疫苗接种率仅为全港平均水平的70%,导致该区域在后续疫情中反弹明显。

-

公共卫生措施与政策执行:香港政府的防疫政策,如社交距离限制和区域封锁,在不同区域的执行效果存在差异,市区由于执法资源集中,措施执行较为严格,而偏远地区则可能因监管不足出现松懈,检测中心的分布不均也影响了疫情监测,例如新界东部的检测点较少,导致部分病例未能及时上报。

-

人口流动与跨境活动:香港作为国际枢纽,跨境人流密集,尤其是与内地连接的陆路口岸区域,如深圳湾和落马洲,成为输入性病例的高发点,内部流动方面,通勤高峰期的地铁和巴士线路(如东铁线和荃湾线)沿线区域,疫情传播风险较高。

疫情分布对香港社会的影响

疫情的区域差异加剧了香港的社会不平等,高发区医疗资源紧张,公立医院床位饱和,居民生活受到严重影响;而低发区则相对稳定,但经济依赖旅游业的部分区域(如中环和铜锣湾)因封锁措施遭受重创,教育方面,疫情导致学校频繁停课,尤其是低收入家庭集中的区域,学生数字设备不足,学习差距扩大。

从长远看,疫情分布还影响了香港的城市规划,政府开始推动“新界北发展计划”,旨在疏散市区人口,改善居住环境,公共卫生体系得到加强,例如在疫情高发区增设临时医院和检测中心,提升了应对能力。

应对建议与未来展望

为均衡疫情分布,香港需多管齐下:加强高发区的疫苗接种和检测覆盖,利用大数据预测疫情热点;改善低收入群体的居住条件,减少拥挤住房;优化跨境防疫合作,降低输入风险。

香港可借鉴内地“动态清零”经验,结合本地实际,建立更灵活的防控机制,疫情分布研究不仅有助于当前应对,还能为未来公共卫生事件提供参考。

香港新冠疫情的分布是多重因素交织的结果,反映了城市结构与社会经济的深层问题,通过科学分析和针对性干预,香港有望构建更 resilient 的公共卫生体系,为后疫情时代的发展奠定基础。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏