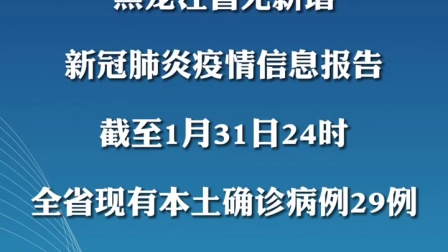

黑龙江省卫生健康委员会像往常一样,通过其官方渠道发布了最新的新冠肺炎疫情通报,这份看似格式固定、数据罗列的通报,对于生活在这片黑土地上的居民而言,早已成为日常生活中不可或缺的“天气预报”,在这份冷静、客观的文字背后,蕴含的却是黑龙江省在常态化疫情防控中所秉持的“精准”策略与“人文”关怀,是一份值得细细解读的“健康密码”。

数据背后的精准防控体系

黑龙江省卫生健康委员会的每一次疫情通报,绝非简单的人数增减,它是一套成熟高效的应急响应机制的终端显示,是“精准防控”理念最直接的体现。 极其注重溯源与流调信息的透明度**,除了公布新增确诊病例和无症状感染者的数量,通报通常会详细说明病例的发现方式(是集中隔离发现、居家隔离发现还是重点人群筛查发现),以及其可能的感染来源和清晰的传播链条,会明确指出某病例为之前某确诊患者的密切接触者(C类),或与某省外疫情溢入病例相关联,这种“刨根问底”式的信息公开,绝非多余,它一方面能迅速告知公众风险点所在,提醒有轨迹重叠者主动报备;另一方面也展示了流调队伍强大的工作效率与能力,极大地增强了公众对防控体系的信任感。

通报是风险区域动态调整的直接依据,根据通报中病例的分布情况、活动轨迹及风险等级,黑龙江省各地市会第一时间科学划定高、中、低风险区,并随之公布相应的管控措施,这种“快封快解、应解尽解”的动态管理模式,最大限度地减少了疫情对经济社会发展和人民生活的影响,通报中的每一个数字,都直接关系到某个小区、某条街道的管控状态,其“精准”程度要求极高,容不得半点马虎。

字里行间折射的为民情怀

黑龙江省卫健委的疫情通报,在恪守科学严谨的同时,也悄然体现着一种东北特有的“温情”。

通报高度重视对特殊群体的保障,在疫情相关信息中,时常会看到对封控区内孕产妇、危急重症患者、独居老人等特殊人群就医需求的专门回应和保障渠道公示,这传递出一个清晰信号:生命至上,疫情防控的最终目的是保护人民的生命健康与安全,绝不能以任何理由为借口,延误任何一位患者的救治。

通报逐渐成为健康科普的前沿阵地,在发布疫情数据的同时,通报往往会附上最新的全国疫情风险地区清单、来(返)黑人员报备政策、以及个人防护的健康提醒,尤其是在秋冬季呼吸道传染病高发期,会不厌其烦地呼吁公众接种疫苗、坚持佩戴口罩、保持社交距离,这种将政策发布与健康教育相结合的方式,如同一位老朋友不厌其烦的叮咛,在不断强化社会的整体健康防线。

常态化下的思考与展望

纵观黑龙江省卫健委持续发布的疫情通报,我们可以清晰地看到一条从应急性超常规防控向常态化精准防控转变的路径,通报的内容从最初聚焦于每日骇人的新增数字,到现在更注重结构分析、源头剖析和风险研判,其本身也反映了我们对病毒认知的深化和防控信心的提升。

当前,全球疫情仍在演变,国内疫情多点散发的风险依然存在,黑龙江省作为边境省份和旅游大省,面临的“外防输入、内防反弹”压力依然不小,每一份疫情通报都是一次新的考卷,考验着政府的治理能力,也检验着社会的协同韧性。

对于每一位公众而言,养成关注官方疫情通报的习惯,学会从权威渠道获取信息,不信谣、不传谣,本身就是对疫情防控工作的最大支持,根据通报提示,主动配合核酸检测、自觉落实个人防护、积极完成疫苗接种,我们每个人都能成为这座公共卫生大厦中一块坚固的砖石。

黑龙江省卫生健康委员会的疫情通报,早已超越其作为“信息公告”的基本功能,它是观察龙江抗疫工作的一个窗口,是政府与公众之间的一座信任桥梁,更是一份在冰冷数据包裹下,充满精准科学精神和人文温度的行动指南,读懂它,我们便能更从容、更理性地面对疫情下的生活,共同守护这片黑土地的安宁与健康。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏