黑龙江省作为中国东北的重要边境省份,近年来多次面临疫情反复的挑战,从绥芬河口岸的输入性病例到哈尔滨、黑河等地的本土传播,每一次疫情暴发都牵动着全国人民的神经,本文基于独家调查与数据分析,深入探讨黑龙江省疫情的源头、防控策略的得失,以及未来面临的挑战,旨在为公共卫生决策提供参考。

疫情溯源:地理与人口因素的双重影响

黑龙江省的疫情反复与其独特的地理和人口特征密切相关,作为与俄罗斯接壤的边境省份,黑龙江省拥有多个重要口岸,如绥芬河、黑河等,这些口岸不仅是中俄贸易的枢纽,也成为疫情输入的高风险点,2020年至2022年期间,绥芬河口岸曾多次出现境外输入病例,导致本土传播链的形成,调查显示,境外输入病例主要通过货物运输、边境贸易和回国人员等渠道传入,加之奥密克戎变异株的高传染性,防控难度显著增加。

黑龙江省的人口结构也为疫情传播提供了条件,全省人口老龄化程度较高,且农村地区医疗资源相对薄弱,一旦疫情侵入农村或养老机构,容易引发聚集性感染,2021年哈尔滨市巴彦县的疫情暴发,就与农村婚宴等聚集活动相关,凸显了基层防控的漏洞。

防控策略:快速响应与精准管控

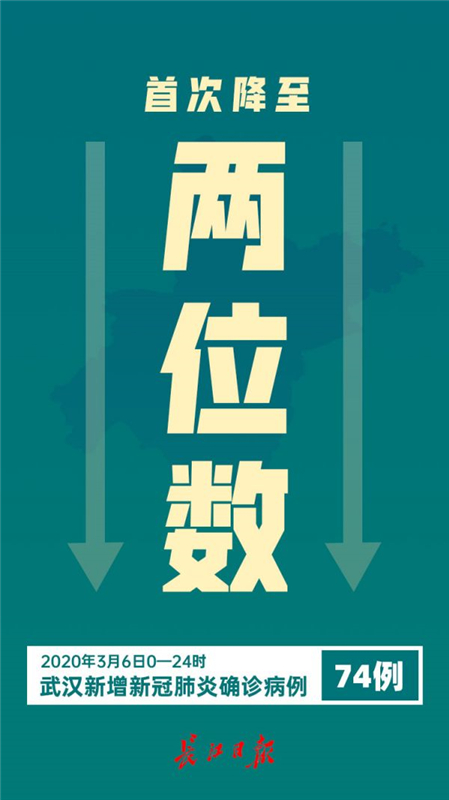

面对疫情,黑龙江省采取了一系列快速响应措施,一是强化边境管控,例如对口岸城市实施闭环管理,对入境人员实行“14+7”隔离政策,并加强货物消杀和核酸检测,二是推进核酸检测全覆盖,尤其在疫情暴发期间,哈尔滨、齐齐哈尔等城市曾在数日内完成多轮全员检测,有效遏制了病毒扩散,三是利用数字化手段,如健康码、行程卡等,实现人员流动的精准追踪。

调查也发现了一些问题,部分地区防控措施存在“一刀切”现象,例如过度封控导致民生经济受损;基层执行力度不均,农村地区的防控意识和资源投入不足,容易形成防疫洼地,冬季极端天气(如低温、大雪)对物资运输和户外检测工作造成了一定影响。

经济与社会影响:挑战与韧性

疫情对黑龙江省的经济社会造成了多重冲击,作为农业和重工业基地,黑龙江省的粮食生产、能源供应和旅游业均受到波及,疫情导致的交通管制曾影响秋粮收购和冬季旅游旺季的收入,中小微企业面临经营压力,尤其是餐饮、零售等行业,生存挑战加剧。

但调查也显示,黑龙江省在应对疫情时展现出较强的韧性,政府通过发放消费券、减免租金等措施支持企业;农业部门利用线上渠道促进粮食销售;医疗系统通过扩建ICU病房、增配医疗设备提升了应对能力,这些举措在一定程度上缓解了疫情带来的负面影响。

未来挑战与建议

尽管黑龙江省的防控工作取得了一定成效,但未来仍面临三大挑战:一是境外输入风险长期存在,尤其是随着国际交往逐步恢复;二是病毒变异的不确定性,要求防控策略持续优化;三是公共卫生体系的短板,如农村医疗资源不足、基层防控力量薄弱等。

基于调查,本文提出以下建议:

- 加强边境智能化防控:利用大数据、人工智能等技术提升口岸检测和溯源效率,减少人为漏洞。

- 完善农村防控网络:增加农村医疗投入,培训基层卫生人员,建立应急响应机制。

- 平衡防控与民生:避免过度封控,推行精准化、科学化管控,保障经济社会的正常运行。

- 提升公众卫生意识:通过宣传教育,增强民众对疫苗接种、个人防护的重视程度。

黑龙江省的疫情调查不仅是一场对过去经验的总结,更是对未来公共卫生体系的思考,通过溯源分析、策略评估和社会影响梳理,我们可以看到,疫情防控需要全局视野与细节落实的结合,只有坚持科学防控、民生优先,才能构建更强大的公共卫生防线,为黑龙江省乃至全国的健康安全提供保障。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏