广州疫情再次成为公众关注的焦点,其病毒传播速度快、传播力强的特点,引发了广泛的社会讨论和担忧,这次疫情不仅考验着广州的公共卫生体系,更对全国疫情防控策略提出了新的挑战,本文将深入分析广州疫情的特点、原因及应对措施,旨在提供一份全面而独特的解读。

病毒传播速度快:为何这次如此迅猛?

广州本次疫情的病毒株经基因测序确认,主要为奥密克戎变异株BA.5亚型,这一变异株具有极强的传染性,基本再生数(R0)高达18以上,意味着一名感染者平均可传染18人以上,远超早期病毒株的传播能力,这种高速传播的特点,使得疫情在短时间内迅速扩散,从发现首例病例到形成社区传播链,仅用了不到一周时间。

传播速度快的原因主要有三:一是病毒本身的变异,使其更易附着人体细胞,并缩短潜伏期(平均仅为2-3天);二是广州作为超大城市,人口密度高、流动性强,尤其是公共交通、商场等密闭空间成为传播温床;三是社会活动恢复较快,部分民众防控意识松懈,增加了交叉感染的风险,疫情初期,多起聚集性案例与餐饮、娱乐场所有关,凸显了防控漏洞。

传播力强:病毒如何“突破”防线?

奥密克戎BA.5亚型不仅传播速度快,其传播力也显著增强,研究表明,该变异株能够部分逃避疫苗免疫和自然感染产生的抗体,导致突破性感染率上升,在广州疫情中,不少已完成疫苗接种的民众仍被感染,尽管症状较轻,但无形中加剧了病毒扩散。

病毒传播方式的多样性也是关键因素,除了飞沫和接触传播,气溶胶传播在密闭环境中扮演重要角色,广州夏季高温高湿的天气,促使更多人群聚集于室内空调环境,进一步加速了病毒传播,真实世界数据显示,本次疫情中,家庭聚集性感染占比超过60%,工作场所和学校也成为重灾区,反映出病毒在近距离、长时间接触中的极高传染性。

广州的应对:快速响应与精准防控

面对疫情,广州政府迅速启动应急机制,采取了一系列精准防控措施,大规模核酸检测全面铺开,在重点区域实行“一天一检”,并通过健康码系统实时追踪密接者,截至最近数据,广州已完成超过3000万人次核酸检测,有效筛查出隐匿传播链。

广州创新性地实施了“分级分类”管控模式,将风险区域划分为高、中、低三级,分别采取封控、管控和防范措施,避免“一刀切”带来的经济和社会成本,在高风险区实行足不出户,中风险区限制聚集,低风险区强化监测,这种模式既控制了疫情,又最大程度减少了社会运行的影响。

广州加强疫苗接种推进,尤其是老年人群的第三针加强针接种率显著提升,推广 antiviral 药物早期使用,降低重症率,这些措施的综合作用下,广州疫情在爆发后两周内得到初步遏制,日新增病例数呈现下降趋势。

全国启示:未来防控之路何去何从?

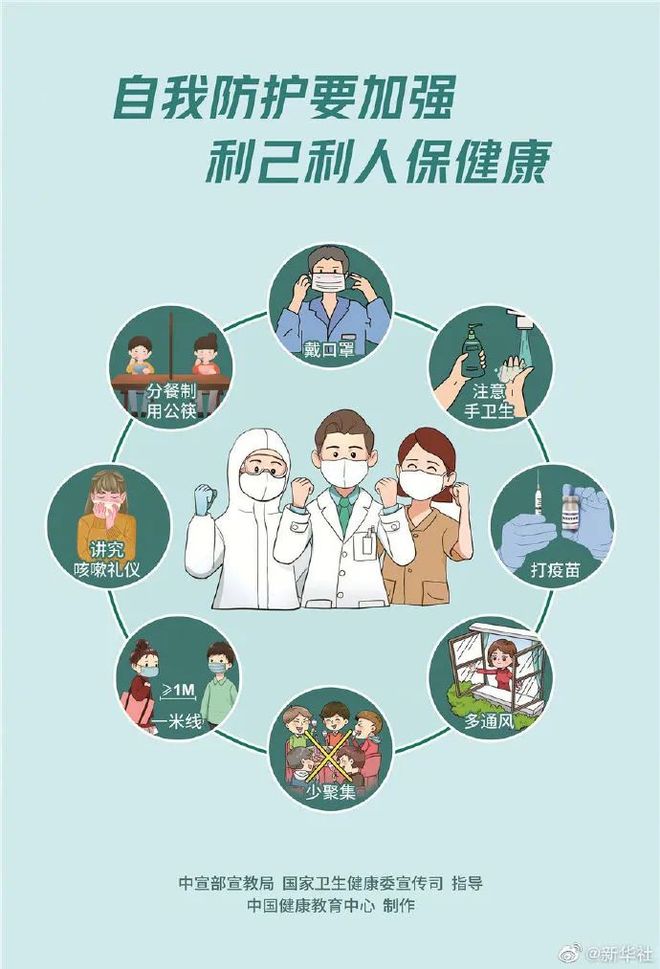

广州疫情为全国敲响了警钟:病毒进化不会停止,防控必须持续优化,公共卫生体系需更加注重早期预警和快速响应,利用大数据和人工智能预测传播热点,公众教育至关重要,需强化“每个人是自己健康第一责任人”的意识,坚持戴口罩、勤洗手等习惯,全球合作不可或缺,只有共享病毒数据和疫苗资源,才能应对变异株的全球挑战。

广州疫情凸显了病毒传播快、传播力强的新特点,但也展示了科学防控的有效性,通过总结这次经验,中国有望在未来疫情中更加从容应对,守护人民健康。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏