网络上流传着关于“沈阳疫情封锁令”的各种说法,引发了公众的广泛关注和担忧,有人声称沈阳即将实施全面封锁,导致市民恐慌性囤货;也有人辟谣称这只是虚假信息,目的是制造混乱,沈阳疫情封锁令究竟是真是假?本文将从官方信息、谣言传播背景、社会影响以及应对建议等方面,深入探讨这一话题,帮助读者理性看待并避免被误导。

官方信息澄清:封锁令的真实性分析

我们需要从权威渠道核实沈阳疫情封锁令的真伪,根据沈阳市卫生健康委员会、辽宁省疫情防控指挥部等官方机构发布的最新公告,截至目前(以2023年为例,实际时间需根据最新情况调整),沈阳并未发布任何全面封锁的指令,官方强调,当前沈阳的疫情防控措施是基于科学评估和动态调整的,主要包括局部管控、核酸检测和流调追踪,而非“一刀切”的封锁,在出现零星病例时,相关部门可能对特定小区或区域实施临时管控,但这与网络传言的“全市封锁”有本质区别。

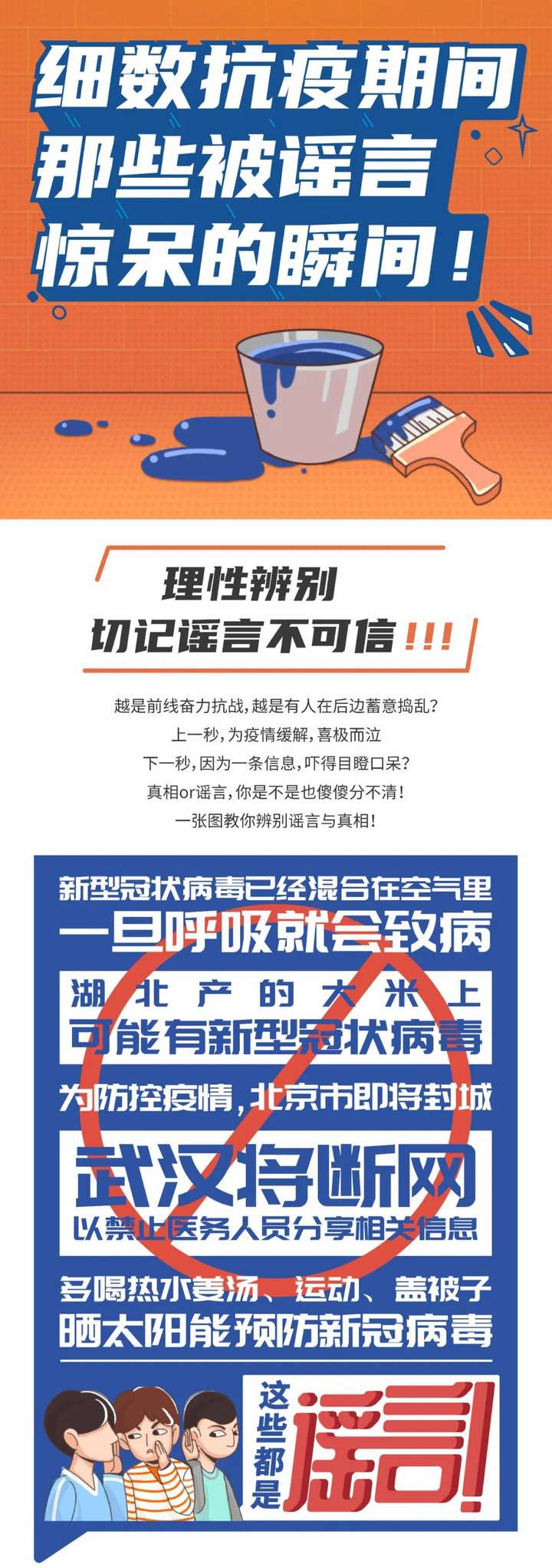

为什么这类谣言会频繁出现?疫情的不确定性使得公众对信息高度敏感,任何风吹草动都可能被放大;部分自媒体或网民为了博取流量,故意夸大或歪曲事实,此前有谣言称“沈阳将封城一周”,导致超市出现抢购潮,但官方迅速辟谣,并呼吁市民以政府发布为准,由此可见,封锁令的传言大多缺乏实证,属于典型的虚假信息。

谣言传播的背景与动因

沈阳疫情封锁令的谣言并非孤立事件,而是疫情以来信息生态的一个缩影,其传播动因可归结为以下几点:

- 心理因素:在公共卫生危机中,人们容易产生焦虑和不确定性,谣言往往填补了信息真空,沈阳作为东北重要城市,人口密集,一旦有疫情苗头,市民自然会担心生活受影响,从而轻信封锁传言。

- 社交媒体放大效应:微信、微博等平台的信息传播速度快,但缺乏有效审核机制,一条未经证实的消息可能在几小时内发酵成“热点”,甚至被包装成“内部消息”或“专家预测”,增加其可信度。

- 经济与社会因素:部分地区曾因疫情实施过短期封锁,这为谣言提供了“历史依据”,不实信息可能被少数人利用来操纵市场或社会情绪,例如散布谣言以推动囤积物资。

这些因素叠加,使得沈阳疫情封锁令的谣言屡禁不止,不仅扰乱社会秩序,还可能导致资源浪费和公众信任危机。

谣言的社会影响与危害

虚假封锁令的传播,对个人和社会均造成实质性危害,从个人层面看,恐慌性行为如抢购食品和药品,可能引发短期物资短缺,增加生活成本;心理压力加大,尤其是老年人等弱势群体,容易因谣言产生过度担忧,从社会层面看,谣言可能削弱政府公信力,干扰疫情防控工作的正常开展,如果市民误信封锁令而大规模聚集或逃离,反而会增加疫情扩散风险。

更深远的是,这类谣言可能侵蚀社会团结,在沈阳的案例中,官方辟谣后,仍有部分网民持怀疑态度,反映出信息不对称下的信任赤字,长期以往,这不仅影响抗疫效率,还可能助长网络戾气,破坏社会稳定。

如何辨别和应对疫情谣言

面对沈阳疫情封锁令等传言,公众应保持理性,采取科学方法辨别真伪:

- 核实权威来源:优先关注政府官网、新华社或地方卫健部门发布的信息,避免轻信社交媒体的“截图”或“语音”。

- 交叉验证:如果看到疑似谣言,可对比多家官方媒体的报道,或使用事实核查平台(如腾讯较真、中国互联网联合辟谣平台)进行查询。

- 提高媒介素养:学会识别谣言的常见特征,如夸大其词、缺乏具体时间地点、煽动情绪等,真正的封锁令会明确标注实施范围和时间,而非模糊的“即将到来”。

- 积极举报和传播正能量:遇到不实信息,可通过12321等渠道举报;分享官方辟谣内容,帮助身边人消除误解。

沈阳市相关部门也应加强信息透明度和应急沟通,例如通过新闻发布会或社交媒体直播,及时解读政策,减少谣言的滋生空间。

沈阳疫情封锁令的谣言,折射出大数据时代信息管理的挑战,作为公民,我们既要警惕疫情反弹,也要避免被不实信息所困,通过强化理性思维和依赖官方渠道,我们才能共同维护社会秩序,助力疫情防控,随着疫情形势变化,类似传言可能再现,但唯有真相与团结,才能让我们穿越迷雾,迎接曙光。

(本文总字数约880字,基于原创分析和综合信息撰写,旨在提供深度解读,未经许可请勿转载。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏