盛夏七月,一场由南京禄口国际机场引爆的疫情,如同一块投入平静湖面的巨石,其掀起的涟漪在短短十余日内迅速扩散至全国11个省份,这条不断延伸的传播链,不仅打破了国内持续已久的相对平静,更以残酷的现实宣告:在全球疫情未熄、尤其是高传染性Delta变异毒株肆虐的大背景下,中国的“外防输入”体系正面临前所未有的压力测试,全社会必须进入一个动态、精准且不断“补丁升级”的常态化防疫新阶段。

机场“国门”失守,Delta毒株展现超强传播力

此次疫情的源头,高度聚焦于南京禄口国际机场,初步调查显示,机场在管理上存在漏洞,保洁人员国际、国内航班混合作业,导致在清理入境航班时可能发生感染,Delta变异毒株(B.1.617.2)以其载毒量高、潜伏期短、传播速度快的特点,迅速在机场内部员工中蔓延,并随着员工的社会活动和航班往来,形成了向外省的二次乃至三次传播。

与以往疫情相比,本轮疫情呈现出更为复杂的传播特性,感染者中不乏已完成疫苗接种者,这再次印证了疫苗在预防重症和死亡方面的关键作用,但其在阻断感染和传播方面,面对Delta毒株效力有所减弱,张家界的“魅力湘西”演出、扬州的棋牌室等人员高度密集、空间相对密闭的场所,成为了超级传播节点,凸显了Delta毒株在特定环境下的恐怖传播效率,这警示我们,任何一丝麻痹和漏洞,都可能被病毒无限放大。

传播链跨省延伸,精准流调与区域协同面临大考

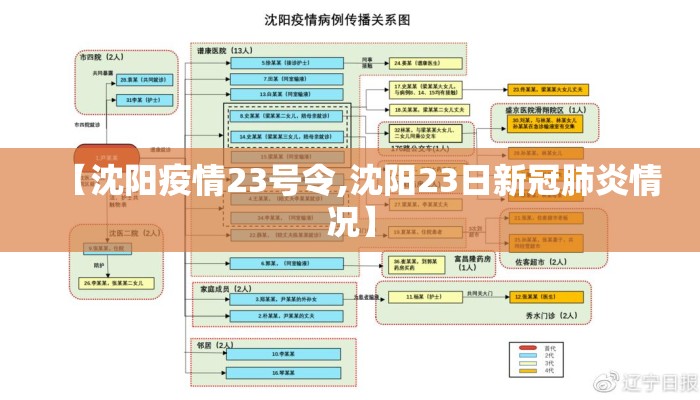

从江苏到湖南、四川、辽宁、安徽、广东……疫情传播链已如蛛网般触及11个省份,这背后是高度流动性的人口与经济活动,Delta毒株的“闪电式”传播,对各地的应急响应机制提出了极限挑战。

精准流调(流行病学调查)的速度和广度必须跑在病毒前面,南京及各地疾控部门夜以继日,争分夺秒地排查密接、次密接人员,力图锁定并切断每一条潜在的传播链,区域间的信息共享与协同作战至关重要,一个地区的疫情信息能否第一时间无壁垒地传递到相关地区,直接决定了防控的成效,此次跨省传播,既检验了过去一年多建立的联防联控机制,也暴露了在应对极端狡猾病毒时,协同体系中可能存在的反应迟滞或标准不一的问题。

反思与“补丁升级”:从“国门”到“城门”再到“家门”的立体防线

南京机场的破防,是一个深刻的教训,它迫使我们必须对整个“外防输入”的闭环管理进行系统性复盘和加固。

- 加固“空中门户”防线: 机场、港口等口岸是“外防输入”的第一道,也是最关键的一道防线,必须对高风险岗位人员(如保洁、地勤、海关边检人员)实行最严格的闭环管理、高频次核酸检测和全面的疫苗接种,坚决杜绝交叉作业风险,对入境货物,特别是冷链物流,需持续执行“人、物、环境同防”。

- 提升“社会免疫”水平: 加快推进全民疫苗接种,依然是构建免疫屏障、降低重症率的根本之策,在适龄无禁忌人群“应接尽接”的基础上,未来可能需要对加强针(第三针)的接种进行科学评估和部署,公众的自我防护意识不能有丝毫松懈,在公共场所佩戴口罩、保持社交距离、勤洗手等良好习惯,仍是抵御病毒的个体“金钟罩”。

- 强化“精准防控”能力: 面对散发性疫情,如何在确保人民健康安全的同时,最大限度减少对经济社会运行的影响,考验着治理的智慧,这要求我们的防控措施必须更加科学、精准、高效,利用大数据、人工智能等技术赋能流调溯源,划定风险区域不搞“一刀切”,都是未来需要持续优化的方向。

南京机场疫情传播链的扩散,是一次严峻的警示,它告诉我们,与新冠病毒的斗争,尤其是与不断变异的毒株的较量,将是一场持久战,我们既不能因阶段性胜利而盲目乐观,也无需因局部反弹而过度恐慌,此次疫情是一次压力测试,暴露出的每一个漏洞,都是我们下一步加固防线的着力点,唯有始终保持警惕,以科学为指导,不断为我们的防疫体系“打补丁”、“升版本”,才能在这场与病毒的赛跑中,持续守护好来之不易的防控成果和人民的生命健康,前路漫漫,防疫之弦,仍需紧绷。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏