2021年夏季,南京禄口国际机场突发新冠疫情,打破了往日的平静,原本计划降落上海浦东国际机场的航班,被迫紧急改道南京,这一事件不仅牵动了无数旅客的心,更折射出中国在公共卫生危机中的应急响应机制,本文将深入探讨这一事件的背景、影响及其背后的深层启示,结合数据与案例分析,呈现一个全面而独特的视角。

事件背景:南京疫情的突然爆发

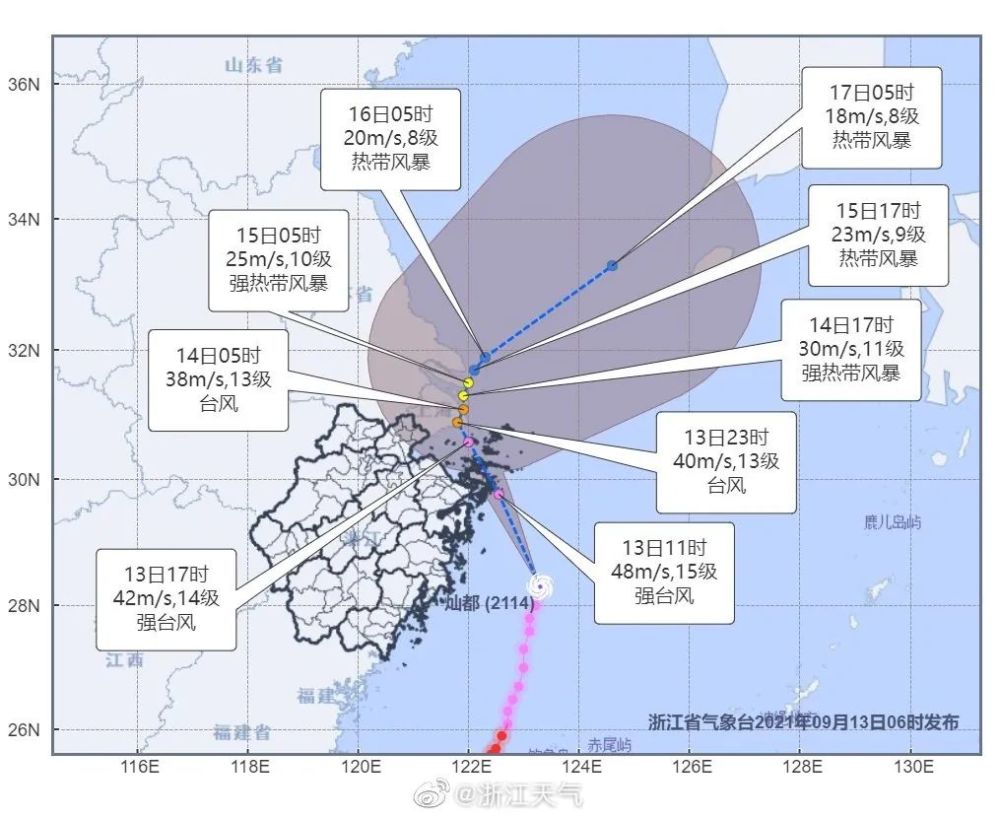

2021年7月,南京禄口机场因境外输入病例引发本土传播,导致Delta变异株迅速扩散,据官方通报,疫情源头与一架从俄罗斯入境的航班有关,该航班原本计划经停上海,但因天气和管控因素临时调整至南京,这一偶然的转向,意外成为疫情暴发的导火索,禄口机场作为华东地区的重要枢纽,日均旅客吞吐量超10万人次,其防疫漏洞在短时间内放大,导致江苏、湖南等多地出现关联病例,截至7月底,南京累计报告确诊病例超200例,防控措施迅速升级,包括航班调整、社区封控和全员核酸检测。

这一事件凸显了疫情下航空运输的脆弱性,上海浦东机场作为国际枢纽,原本承担着大量入境航班,但南京的突发状况迫使部分航班分流,引发连锁反应,数据显示,2021年7月,上海浦东机场的入境航班数量环比下降15%,而南京禄口机场的临时负荷激增,暴露了资源分配不均的短板。

航班改道的直接影响:旅客困境与运营挑战

航班从上海改道南京,首先冲击的是旅客行程,许多原本计划从浦东入境的旅客,被迫在南京隔离或中转,面临行程延误、额外费用和心理压力,一位商务旅客在采访中表示,他的航班原定降落上海,却因南京疫情改道,导致后续会议取消,经济损失超万元,航空公司的运营成本激增,包括燃油、地勤和隔离安排,据估算,单次改道可能增加数十万元支出。

更深远的是,这一事件加剧了公众对航空安全的担忧,南京禄口机场在疫情初期被批评防疫措施不到位,例如保洁人员防护不足,导致病毒通过环境传播,相比之下,上海浦东机场凭借严格的“闭环管理”体系,在2020年疫情以来成功拦截多起输入病例,这种对比引发行业反思:如何在高效运营与防疫安全之间找到平衡?航空专家指出,中国民航局随后加强了航班动态调整机制,例如引入“熔断”政策,减少高风险地区航班频次,以降低类似风险。

深层分析:应急体系的亮点与不足

南京疫情下的航班改道,检验了中国公共卫生应急体系的成色,积极的一面是,响应速度令人瞩目,事件发生后,江苏省政府在24小时内启动应急机制,协调航班分流、隔离资源和医疗支援,大数据和健康码系统发挥了关键作用,通过行程追踪,快速锁定密接人群,多部门协作凸显了“全国一盘棋”的优势,例如上海和南京机场共享数据,避免了更大范围的扩散。

不足也显而易见,资源分配不均问题突出:南京作为二线机场,其医疗和隔离设施相对有限,导致初期混乱,信息透明度有待提升,部分旅客反映,航班改道通知滞后,造成不必要的恐慌,从全球视角看,这与新加坡、韩国等国的航空应急机制相比,中国在精细化管理和公众沟通上仍有改进空间,韩国仁川机场采用AI预测模型,动态调整航班,减少突发干扰。

构建更具韧性的航空防疫网络

这一事件为后疫情时代的航空管理提供了宝贵教训,其一,需强化枢纽机场的防疫韧性,例如在上海、北京等关键节点建设备用跑道和隔离设施,以应对突发分流,其二,推动数字化升级,利用5G和物联网技术,实现航班动态实时监控,减少人为失误,其三,加强国际合作,因为疫情是全球性挑战,中国可通过“一带一路”倡议,与周边国家共享航空防疫经验。

从长远看,南京疫情航班改道事件不仅是一次应急演练,更警示我们:在全球化时代,公共卫生与交通运输密不可分,中国有望通过政策优化和技术创新,构建“平战结合”的航空体系,确保在危机中保持流畅运行。

南京疫情中的航班改道,看似偶然,实则是中国抗疫历程中的一个缩影,它展现了应急响应的果断与协作,也揭示了资源与沟通的短板,作为旅客,我们或许只看到行程的波折;但作为社会观察者,我们应从中汲取智慧,推动航空与公共卫生的深度融合,当下一次危机来临时,我们才能更从容地面对天空与地面的挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏