一则“南京机场劝返成都旅客”的消息在网络上迅速传播,引发广泛关注和热议,许多网友转发评论,表达对疫情防控政策的质疑,甚至有人借此批评地区歧视,经多方核实,这一事件纯属虚假信息,南京机场并未实施此类措施,本文将深入剖析这一谣言的起源、传播路径,探讨其社会影响,并反思如何在信息时代辨别真伪,维护公共秩序。

谣言的起源与传播

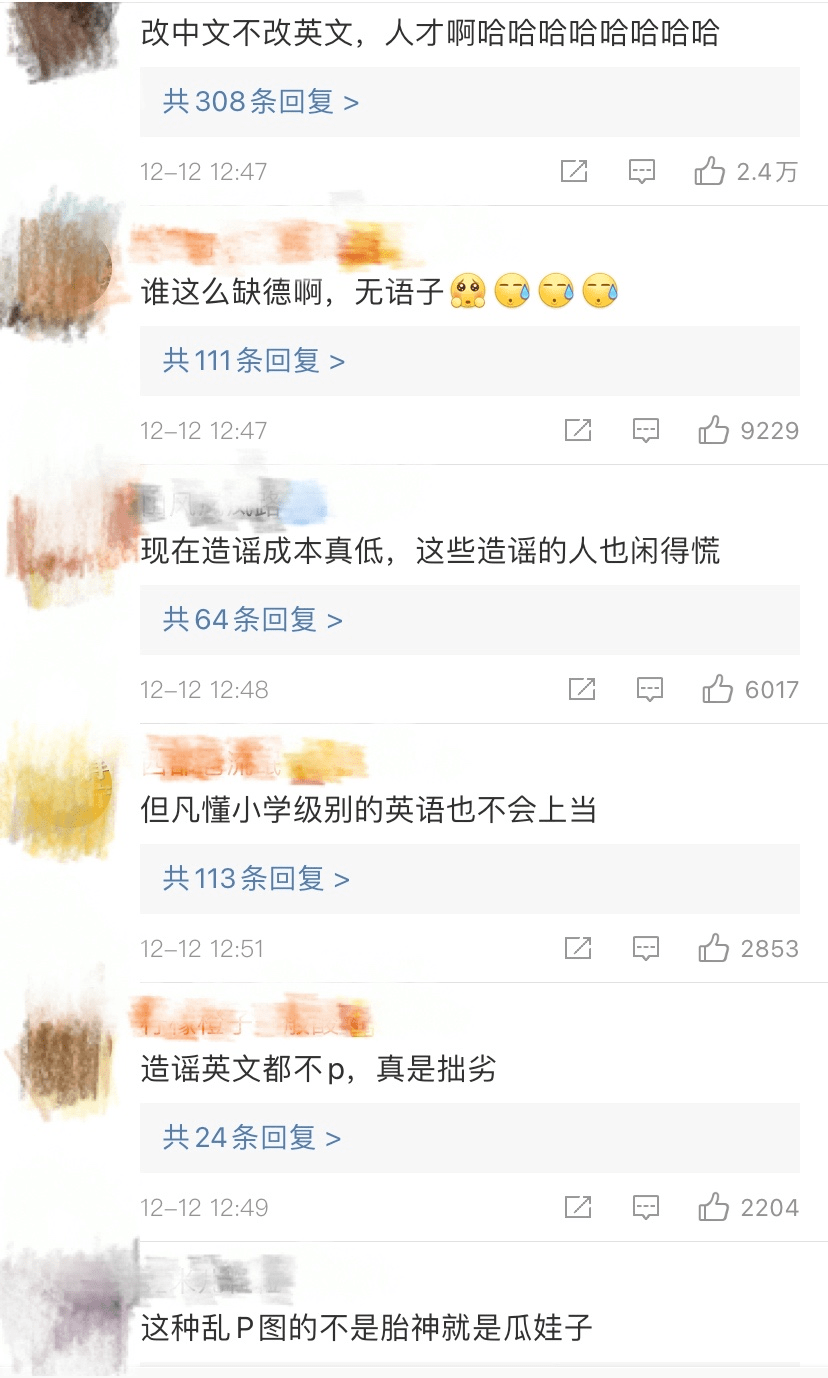

这则谣言的源头可以追溯到某社交媒体平台上的一条匿名帖子,帖子声称,南京禄口国际机场在近期因疫情防控需要,对来自成都的旅客进行了“劝返”处理,并附上几张模糊的图片和短视频作为“证据”,这些内容迅速被一些自媒体账号转载,并配以煽动性标题,如“南京机场歧视成都人?”、“疫情防控变味了?”等,进一步放大了传播效应。

事实核查显示,这些所谓的“证据”多为拼凑或旧闻重提,其中一张图片实际上是2021年某地机场的常规防疫检查场景,与南京机场无关;短视频则经过剪辑,删除了关键上下文,误导观众,南京机场官方很快发布声明,明确指出从未对成都或其他地区旅客采取“劝返”措施,所有防疫政策均基于国家统一部署,确保公平公正,成都市相关部门也证实,未接到任何此类投诉或报告。

谣言的传播并非偶然,在疫情防控常态化背景下,公众对出行政策高度敏感,任何风吹草动都可能被放大,部分网民出于焦虑或猎奇心理,不加核实便转发,导致虚假信息像病毒一样扩散,一些自媒体为博取流量,故意制造对立情绪,加剧了社会分裂,这种现象凸显了网络信息生态的脆弱性,也提醒我们需警惕“后真相”时代的陷阱。

社会影响与危害

“南京机场劝返成都旅客”的谣言虽被澄清,但其造成的负面影响不容小觑,它引发了不必要的恐慌,成都作为重要旅游和商务城市,许多计划前往南京的旅客因谣言取消或推迟行程,给个人和企业带来经济损失,有网友在社交平台分享经历,称自己原本订好了机票,却因看到谣言而犹豫不决,最终错失商机。

谣言助长了地域歧视和群体对立,成都和南京都是中国重要的城市,长期以来保持友好往来,但虚假信息却暗示“地区排斥”,煽动网民互相攻击,有评论指出,这种情绪若蔓延,可能削弱社会凝聚力,甚至影响疫情防控的合作基础,中国各地的防疫政策始终强调科学精准,避免“一刀切”,谣言的传播恰恰违背了这一原则。

更严重的是,谣言消耗了公共资源,南京机场和相关部门的辟谣工作耗费了大量人力和时间,而这些资源本可用于真正的防疫服务,谣言的传播也干扰了公众对权威信息的信任,有调查显示,类似事件频发后,部分民众对官方通报持怀疑态度,形成“狼来了”效应,这为未来公共卫生危机管理埋下隐患。

反思与应对之道

这起事件再次敲响警钟:在信息爆炸的时代,如何辨别真伪成为每个人的必修课,公众应提升媒介素养,养成核实信息的习惯,遇到疑似谣言时,可通过官方渠道(如政府网站、权威媒体)查询,而非轻信社交平台片段,本次事件中,南京机场的微博和微信公众号第一时间发布了辟谣声明,许多理性网民通过转发帮助澄清。

平台和监管方需加强责任,社交媒体应完善内容审核机制,对恶意造谣账号采取封禁等措施,近年来,中国网信办已多次开展“清朗”专项行动,打击网络谣言,但执行力度仍需加强,建议平台利用人工智能技术,实时监测热点话题,及时标记不实信息。

社会应倡导理性对话,疫情防控涉及全民利益,任何政策调整都应以透明方式公布,公众在表达关切时,应避免情绪化宣泄,多基于事实讨论,正如本次事件所示,谣言往往源于信息不对称,通过加强沟通,可以减少误解。

“南京机场劝返成都旅客”的谣言虽已平息,但它留下的教训值得深思,在抗击疫情的道路上,科学、团结与信任至关重要,唯有共同努力,才能筑牢信息防线,让谣言无处遁形,守护社会的和谐与稳定。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏