近年来,南京的健身行业经历了一轮又一轮的洗牌,不少曾经热闹的健身房悄然关门,留下一地鸡毛,从繁华的新街口到安静的社区角落,关门潮似乎成了这个城市健身市场的一个缩影,据统计,2020年以来,南京有超过30家健身房因经营不善而停业,其中包括一些连锁品牌和老牌场馆,这种现象不仅让消费者措手不及,也引发了行业内的深度反思:为什么南京的健身房会频频关门?这背后隐藏着怎样的市场规律和生存挑战?

南京健身房关门潮的直接原因之一是市场竞争的激烈化,作为江苏省会和经济中心,南京的健身市场早已饱和,数据显示,南京的健身房数量在2019年达到峰值,超过500家,而人口基数仅约850万,这意味着每1.7万人就有一家健身房,远高于全国平均水平,这种过度竞争导致价格战频发,许多健身房为了吸引客户,推出低价会员卡,结果利润微薄,难以覆盖高昂的运营成本,一些位于市中心地段的健身房,月租金动辄数十万元,加上设备维护、员工工资和水电费用,年运营成本可达数百万元,当会员增长放缓或出现突发事件(如疫情封锁)时,资金链断裂就成了致命一击。

消费者需求的转变也是推动关门潮的重要因素,过去,健身房主要依赖“办卡+私教”模式盈利,但随着健康意识的提升,南京市民的健身习惯正从“冲动消费”转向“理性选择”,越来越多的人倾向于选择小型工作室、线上健身课程或户外运动,这些方式更灵活、个性化,且成本较低,据一项调查显示,南京健身用户中,有超过40%的人表示更愿意尝试按次付费的模式,而不是长期会员制,这导致传统健身房的会员留存率下降,平均流失率高达30%以上,社交媒体和健身APP的兴起,让用户可以在家就能获得专业指导,进一步削弱了实体 gym 的吸引力。

经营模式的单一化和服务质量的参差不齐,加剧了南京健身房的困境,许多关门场馆存在“重销售轻服务”的问题,初期通过促销吸引大量会员,但后续服务跟不上,导致口碑下滑,一些健身房在开业时承诺豪华设备和专业教练,实际却因资金不足而缩减投入,设备老旧、教练流动性大,用户体验差,这种短视行为不仅引发消费者投诉,还在社交媒体上形成负面传播,加速了关门进程,反观那些幸存下来的健身房,如南京本地的“活力堡”或连锁品牌“金吉鸟”,它们通过多元化服务(如团体课、健康餐饮)和数字化管理,提升了用户黏性。

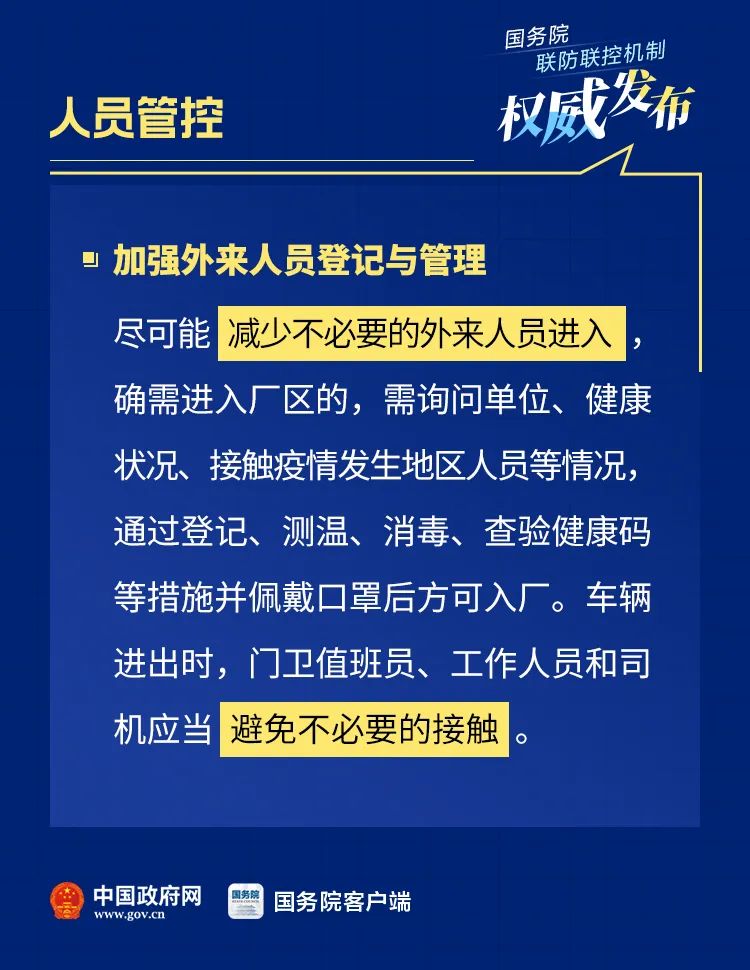

外部环境的变化,如疫情的影响,给南京健身房行业带来了致命打击,2020年的封锁期间,南京多数健身房停业长达数月,收入骤减,而固定成本如租金和工资仍需支付,这导致许多中小型场馆资金链断裂,无法复苏,据行业报告,疫情期间,南京健身房的整体营收下降了50%以上,部分场馆甚至被迫永久关闭,疫情后,尽管市场有所恢复,但消费者对卫生安全的关注度提高,那些未能及时升级消毒措施或提供线上替代服务的健身房,再次面临淘汰。

南京健身房关门潮并非全是悲观信号,它也预示着行业的转型升级,市场洗牌淘汰了低效玩家,为优质场馆腾出空间,幸存者开始注重精细化运营,比如通过数据分析和会员反馈优化课程,或与社区合作打造“健身+社交”场景,新兴模式如24小时智能健身房、跨界融合(如健身与咖啡厅结合)在南京悄然兴起,这些创新降低了运营成本,提升了用户体验,南京的“乐刻运动”通过APP预约和共享设备,实现了高周转率,避免了传统关门的风险。

从长远看,南京健身房的未来出路在于适应变化、拥抱科技和提升服务价值,行业需要从“卖卡思维”转向“用户体验驱动”,通过个性化方案和社区建设培养忠诚度,政策支持如减税或补贴,也能帮助中小场馆渡过难关,对于消费者而言,关门潮提醒我们选择健身房时,要关注品牌信誉和服务质量,而非仅仅被低价吸引。

南京健身房关门潮是市场进化的一部分,它揭示了行业在竞争、需求和外部挑战下的脆弱性与韧性,只有那些敢于创新、专注服务的玩家,才能在这场洗牌中存活下来,并为南京市民带来更健康的未来,作为消费者,我们或许该从这场潮水中汲取教训:健身不仅是消费,更是一种长期投资,而行业的重生,正始于每一次关门的反思与革新。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏