南京大学作为中国著名高等学府,历史悠久,学术氛围浓厚,一直是社会公众向往的文化地标,近年来,随着疫情的影响和校园管理政策的调整,许多人关心“南京大学现在让进吗”这一问题,这不仅关乎访客的便利,更涉及高校开放性与社会责任的平衡,本文将基于最新信息,全面解析南京大学的入校政策,探讨其背后的管理逻辑和人文关怀,帮助读者了解现状、规划行程。

南京大学校园开放政策的历史与现状

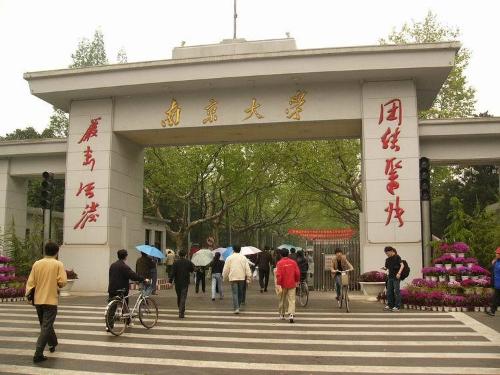

南京大学(简称“南大”)拥有多个校区,包括鼓楼、仙林等,其校园开放政策曾随时代变迁而调整,在疫情前,南大相对开放,校外人员可凭身份证登记入内,参观校园景观如北大楼、图书馆等,感受学术氛围,2020年新冠疫情爆发后,高校普遍加强管控,南大也实施了严格的封闭管理,仅限师生和授权人员进入,以保障校园安全。

随着疫情形势好转,2023年以来,全国高校逐步恢复开放,南京大学也不例外,但政策趋于灵活和规范化,南大已允许校外人员预约入校,但需通过官方渠道提前申请,鼓楼校区和仙林校区均实行线上预约制度,访客可通过南京大学官方网站或微信公众号提交个人信息,经审核通过后,在指定时间段内入校,这一政策旨在平衡开放与安全,既满足公众参观需求,又防范潜在风险。

具体到“现在让进吗”的问题,答案是:允许,但有条件,南大不鼓励随意进出,而是强调有序管理,普通游客需提前1-3天预约,并提供有效身份证件;对于学术交流、公务活动等,可通过校内单位邀请函简化流程,校园开放时间通常为工作日和周末的白天时段,节假日可能调整,建议访客随时关注官方公告。

校园开放背后的管理逻辑与挑战

南京大学的入校政策并非孤立决策,而是基于多重因素的综合考量,安全是核心关切,高校是教学科研重地,大量师生聚集,一旦发生安全事件,后果不堪设想,疫情期间,封闭管理有效降低了感染风险;后疫情时代,预约制有助于监控人流,防止拥挤和混乱,南大在高峰期(如樱花季或开学日)会限制每日访客数量,确保校园秩序。

资源分配是另一关键,南大的图书馆、体育设施等主要服务于师生,过度开放可能导致资源紧张,通过预约制,学校可以合理调配资源,优先保障教学需求,这也有助于维护校园环境,避免因游客涌入而带来的垃圾、噪音等问题。

这种管理也面临挑战,公众对高校开放的期待较高,许多人视南大为文化圣地,严格的预约制度可能让部分访客感到不便,学校需投入额外人力物力进行审核和监管,增加了运营成本,南大在应对这些挑战时,体现了人文关怀:为老年访客提供线下协助,或为特殊群体开辟绿色通道,彰显了高校的社会责任感。

如何顺利访问南京大学:实用指南与建议

对于想参观南京大学的访客,了解具体流程至关重要,以下是基于最新信息的实用指南:

- 预约渠道:关注“南京大学”官方微信公众号或访问官网,在“访客预约”栏目填写姓名、身份证号、来访事由等信息,系统会显示可预约时段,建议提前规划,避免高峰期。

- 入校检查:预约成功后,访客需在指定入口(如鼓楼校区正门)出示预约二维码和身份证原件,配合安保人员核验,体温异常或未预约者可能被拒入内。

- 参观注意事项:入校后,请遵守校园规定,勿进入教学区、实验室等受限区域;保持安静,不干扰师生正常活动;爱护环境,不乱丢垃圾,南大的标志性景点如大礼堂、校史馆等,通常对访客开放,但需注意开放时间。

- 替代方案:如果预约失败,可考虑参加南大举办的公开活动,如讲座、展览等,这些往往向社会开放,周边区域如南京大学科技园也可能提供间接体验。

通过以上步骤,大多数访客能顺利入校,感受南大的学术魅力,据校方反馈,预约制度实施以来,校园秩序良好,访客满意度较高。

高校开放与人文精神的融合

“南京大学现在让进吗”这一问题的背后,折射出高校在现代化管理中的探索与进步,南大通过有条件开放,既守护了校园净土,又延续了“开放包容”的人文传统,作为中国高等教育的标杆,南大的政策或许会随形势变化而调整,但其核心始终是平衡安全、资源与公益。

对于社会公众而言,理解并配合这些政策,是对高校的尊重与支持,随着数字化管理的深化,南大有望进一步优化体验,例如推出智能预约系统或虚拟校园游览,无论政策如何,南京大学作为知识殿堂,将继续以开放姿态,滋养社会文明。

如果您计划来访,建议随时关注官方动态,以获取最新信息,南京大学的大门,永远向有心人敞开——只要遵循规则,这片学术圣地便能成为每个人灵感的源泉。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏