津城疫线直击:全域静态管理是封城吗?深度解析天津精准防控之策

网络上关于“天津最新疫情封城了吗”的讨论不绝于耳,各种消息纷繁复杂,牵动着每一位市民和关注天津的朋友的心,天津目前究竟处于何种防控状态?是否真的采取了“封城”这一极端措施?我们需要以客观、理性的视角,结合官方发布的信息,来厘清事实,理解天津在此轮疫情应对中所采取的精准、科学的防控策略。

现状梳理:天津并未“封城”,但部分区域实施“静态管理”

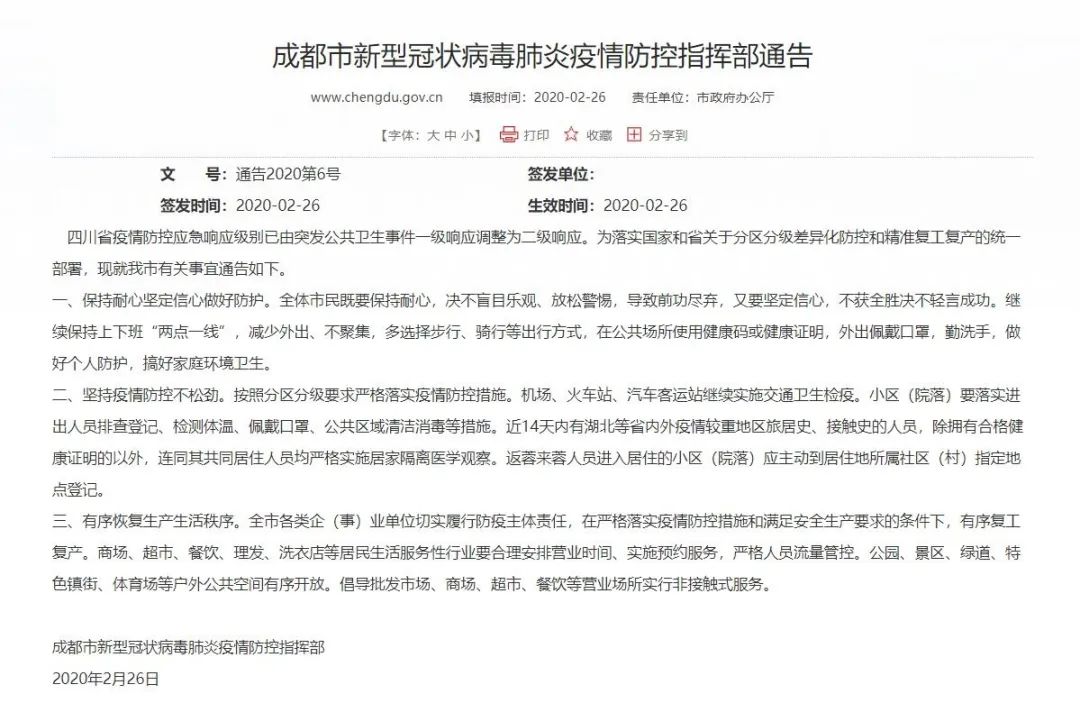

需要明确一个关键概念:根据国家最新的防控指南和官方表述,“封城”这个词已较少使用,取而代之的是更科学、更精准的“全域静态管理”、“区域管控”等分级分类管理措施。

截至当前,天津市并未宣布对全市所有行政区域实行完全意义上的“封城”,所谓“封城”,通常意味着所有交通通道关闭,人员严禁进出,市内活动全面暂停,天津的实际情况是,根据疫情发展态势,动态调整防控措施。

- 精准划定的风险区域: 天津严格依据确诊病例和无症状感染者的活动轨迹,科学划定高、中、低风险区,高风险区实行“足不出户、上门服务”,中风险区实行“人不出区、错峰取物”,低风险区则强化社会面管控,减少人员聚集,这是目前防控的核心手段,而非一刀切的全市封锁。

- 非必要不离津政策: 为严防疫情外溢,天津确实加强了离津管理,要求市民“非必要不离津”,确需离津者,需持有规定时间内的核酸检测阴性证明及健康码绿码,这并非完全禁止出行,而是有条件的流动限制。

- 重点区域与全市筛查: 在疫情发现初期或存在社区传播风险时,天津会迅速在重点区域乃至全市范围内开展多轮全员核酸检测,在此期间,相关区域可能会伴随短暂的“静态管理”或加强版管控,要求居民在完成检测前相对静止,以减少流动带来的传播风险,这可以被视为一种暂时的、局部的、以筛查为目的的强化管理,而非长期的“封城”。

回答“天津封城了吗”这个问题,准确的答案是:天津正根据疫情发展,在部分出现疫情的区域实施严格的管控措施,并辅以全市性的筛查和必要的流动性管理,但并非传统意义上全城封闭、内外交通完全中断的“封城”。

为何采取“静态管理”而非“封城”?——解析天津的防控智慧

天津作为北方重要的港口城市和经济中心,其防控策略必然要权衡疫情控制与社会经济运行之间的关系,采取以“静态管理”为代表的精准防控模式,体现了以下几方面的考量:

- 最大限度减少对经济社会的影响: 全域封控带来的经济成本和社会成本极高,天津拥有超过1300万的常住人口,以及庞大的产业体系和国际港口功能,一旦全面“封城”,产业链、供应链将受到严重冲击,市民的正常生活秩序也将面临更大挑战,精准划定风险区,可以实现“点状控住,全局稳定”的效果。

- 遵循“动态清零”总方针的科学内涵: “动态清零”的精髓在于快速、精准,一旦发现疫情,立即通过流调、筛查、隔离、管控等手段,在最短时间内扑灭燃点,实现社会面清零,这要求措施必须精准到楼栋、小区,而非动辄全城大范围、长时间停摆,天津的实践正是对这一总方针的灵活运用。

- 保障民生需求与医疗通道畅通: 即使在风险区域,生活物资供应、医疗保障等基本需求也必须得到保障,精准管控有助于将资源更集中地投放到真正需要的区域,确保封控区内的居民生活无忧、病有所医,如果全市封锁,保障压力将呈几何级数增长。

- 积累特大城市疫情防控经验: 天津的疫情处置,是在奥密克戎变异株传播力极强的背景下进行的,如何在不采取极端“封城”手段的前提下,有效控制住疫情,是对城市治理能力的一次大考,天津的探索和实践,对于完善未来超大城市疫情防控预案具有重要的参考价值。

市民视角:理解、配合与期待

对于天津市民而言,无论是身处风险区严格执行“足不出户”,还是参与全市大筛排队检测,亦或是遵守“非必要不离津”的规定,都是在为这场疫情防控阻击战做出自己的贡献,暂时的“静下来”,是为了更快地“动起来”。

- 信息透明是关键: 市民的焦虑往往源于信息不对称,天津通过每日疫情发布会、官方新媒体平台等渠道,及时公布病例信息、风险等级调整和防控政策,这有助于稳定民心,增强社会配合度。

- 生活保障是底线: 确保封控管控区物资供应充足、价格稳定,建立畅通的应急就医绿色通道,是维系“静态管理”下社会稳定的基石,我们看到,天津各方正在为此付出巨大努力。

- 未来展望: 随着对病毒认识的深化和防控手段的完善,我们期待防控措施能越来越精准,对正常生活的影响能越来越小,疫苗接种的推进、特效药物的研发和应用,都将为最终战胜疫情提供更强有力的武器。

“天津最新疫情封城了吗”的答案是否定的,天津正行走在一条以最小代价实现最大防控效果的精准之路上,它可能没有“封城”二字听起来那般决绝,但其背后所要求的科学决策、高效执行和全民配合,丝毫不少,这是一场与病毒赛跑的智慧较量,也是一次对城市韧性和市民团结的考验,我们相信,在科学的指引和全民的努力下,津门大地定能早日驱散疫霾,重现往日活力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏