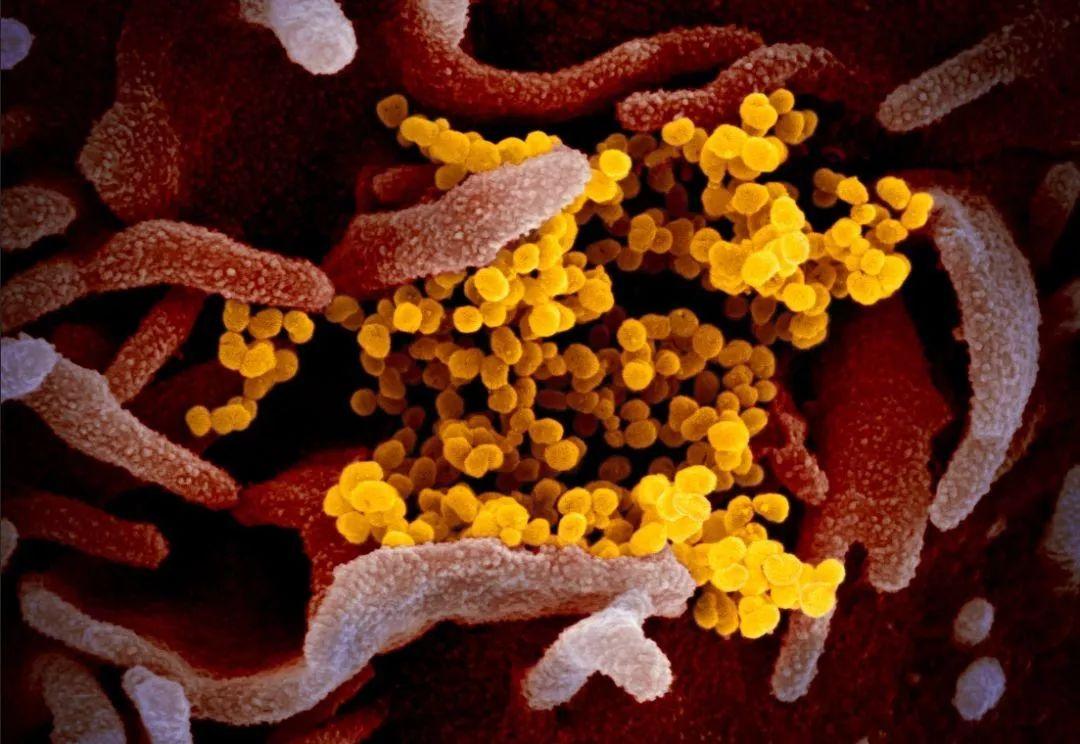

在繁华与静谧交织的上海,当疫情的“灰犀牛”不期而至,城市仿佛被按下了慢放键,在这看似放缓的节奏背后,一个高效运转的“大脑”和“神经中枢”正以分秒为单位,进行着一场没有硝烟的战争,它,就是上海市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组及其下设的指挥部(以下简称“上海市疫情指挥部”),它并非一个冰冷的官方机构名称,而是在特殊时期,凝聚千万市民期盼、统筹全城力量、守护城市生命线的核心所在。

非常时期的“城市CPU”:统筹与决策的顶层设计

上海市疫情指挥部,首先扮演的是“城市中央处理器”的角色,面对奥密克戎等变异毒株的快速传播,其决策的精准性与前瞻性,直接关系到防控的成败,它并非孤立存在,而是构建了一个横纵交织、覆盖全市的指挥体系。

- 信息汇聚与研判中心: 全市的疫情数据——从核酸初筛阳性到确诊复核,从密接、次密接排查到风险区域划定,如同无数条信息溪流,最终汇入指挥部的“数据海洋”,这里的专家团队和数据分析人员需要24小时不间断地进行趋势研判、风险评估,为制定和调整防控策略提供最坚实的科学依据,每一次核酸检测范围的动态调整,每一个中高风险区的划定与解封,背后都是海量数据分析和风险评估的结果。

- 政策制定与发布平台: 基于科学研判,指挥部负责制定并发布一系列防控政策,从全市范围的网格化筛查、分区管控,到“三区”(封控区、管控区、防范区)划分管理;从保障就医配药的生命通道,到维护城市核心功能的运转方案,这些政策的出台,需要平衡疫情防控与经济社会发展、市民基本生活保障等多重目标,其复杂性与挑战性不言而喻,指挥部的新闻发布会,则成为连接政府与市民的桥梁,力求信息的权威、透明与及时。

庞大系统的“超级接线员”:协调与执行的枢纽

如果说决策是大脑的指令,那么执行就是遍布全身的神经网络和肌肉,上海市疫情指挥部正是这个庞大执行系统的“超级接线员”和总调度。

- 跨部门协同作战: 疫情防控是一场总体战,涉及卫健、疾控、交通、商务、公安、民政、教育、宣传等数十个部门以及全市16个区,指挥部的作用在于打破部门壁垒,建立高效的协同机制,保障封控小区的生活物资供应,需要商务部门协调货源、交通部门保障物流、街镇社区组织“最后一百米”的配送;大规模核酸检测则需要卫健部门调配医护、各区组织场地和志愿者、大数据中心确保系统稳定,指挥部居中协调,确保指令畅通,形成合力。

- 资源调配的总阀门: 医疗资源(方舱医院、隔离床位、医护人员)、检测资源(核酸检测能力、抗原试剂)、保供资源(生活物资、配送力量)等,在疫情期间都是稀缺且关键的,指挥部需要根据疫情发展的时空分布,进行全市范围的动态统筹和精准投放,哪里需要增援医护,哪里需要补充物资,指挥部的调度指令如同战场上的军令,必须快速、准确。

- 回应民生关切的“总客服”: 疫情期间,市民的急难愁盼问题集中涌现,指挥部不仅是政策的制定者,也是民意的倾听者和问题的解决者,通过设立多种热线渠道、督促各区落实主体责任,指挥部努力将市民关于就医、物资、特殊困难等诉求,分流转办,跟踪督办,力求在特殊时期最大限度地保障每一位市民的基本权益和生命安全。

动态博弈中的“平衡大师”:精准与温度的探索

上海的疫情防控,始终在探索一条如何在超大城市实现“科学精准、动态清零”的道路,这对指挥部提出了极高的要求——既要守住不出现疫情规模性反弹的底线,又要尽可能减少对城市运行和市民生活的影响。

- “精准防控”的上海实践: 在疫情的不同阶段,上海曾因“奶茶店最小风险区”等精准划分而受到关注,这背后体现的正是指挥部力求以最小成本获取最大防控效果的思路,通过流调溯源的精确定位,结合风险综合评估,尽可能缩小管控范围,体现了对城市经济活力和市民正常生活的尊重。

- 面对挑战的调整与适应: 当病毒传播力远超以往,精准防控面临巨大压力时,指挥部也需要根据现实情况,快速调整策略,例如启动大规模筛查和区域性静态管理,这个过程伴随着巨大的压力和各方面的挑战,从物资保供到医疗保障,都需要指挥体系不断自我修复、优化和升级,每一次调整,都是一次在复杂局面中寻找最优解的艰难尝试。

- 人文关怀的融入: 指挥部发布的政策中,反复强调要保障急危重患者的医疗救治、要关心关爱独居老人、困难群体等,这体现了在硬核防控之外的城市温度,如何将这种人文关怀通过层层传递,切实落实到每一个社区、每一个需要的市民身上,是指挥部必须持续督导和推进的重要工作。

上海市疫情指挥部,是一个在非常时期承载了非凡使命的临时性权威机构,它是决策的“大脑”,协调的“枢纽”,也是压力的“焦点”,它的运作,是对上海城市治理体系和治理能力现代化水平的一次极限测试,我们看到了其决策的科学追求、执行的强大动员力,也看到了其在复杂局面下艰难平衡的努力,无论功过如何评说,这个机构及其背后的无数工作人员,在那段特殊的时光里,确实是在与时间赛跑,与病毒较量,全力以赴地守护着这座城市的脉搏与生机,它的经验与教训,都将成为未来应对重大公共卫生事件,乃至提升超大城市常态化治理能力的宝贵财富。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏