在全球疫情持续波动的背景下,上海作为中国的经济中心和国际化大都市,其疫情防控通报机制不仅成为市民生活的“风向标”,更被视为城市治理能力的试金石,从每日数据更新到应急响应措施,上海的防控通报体系以科学性、透明性和高效性为核心,展现了超大城市应对突发公共卫生事件的独特路径,本文将结合近期通报实例,分析上海疫情防控的特点、成效与挑战,并探讨其对未来城市治理的启示。

防控通报:数据透明与科学决策的基石

上海疫情防控通报通常由市卫生健康委统一发布,内容涵盖新增确诊病例、无症状感染者、风险区域调整、疫苗接种进度等关键指标,这些数据不仅通过官方渠道(如“上海发布”微信公众号)实时更新,还辅以专家解读和政策说明,确保公众在第一时间获取权威信息,在2023年冬季流感与新冠叠加传播期间,通报中首次细分了变异株比例和重症率,帮助市民科学评估风险,这种透明化做法既避免了谣言的滋生,也为政府精准调整防控策略提供了依据。

值得一提的是,上海的通报机制强调“分层分类”,针对不同风险区域(如封控区、管控区和防范区),通报会详细说明管理要求和解封标准,例如核酸筛查频次、物资保障安排等,这种精细化沟通不仅减轻了社会恐慌,还提升了市民的配合度,据复旦大学公共卫生学院2023年的一项调研,超80%的上海市民认为防控通报“清晰易懂”,成为维护社会稳定的重要工具。

精准防控:从应急响应到常态化管理

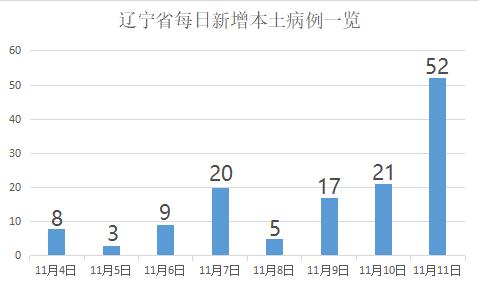

上海疫情防控的另一大亮点在于“动态精准”策略,通报内容往往与实时风险评估挂钩,例如通过流调溯源快速锁定传播链,并动态划定中高风险区域,在2024年初的一轮本土疫情中,通报系统在24小时内完成了超过200个重点场所的排查说明,并借助“随申码”颜色调整引导市民自主防护,这种“快、准、细”的模式,既最大限度减少了社会停摆,也体现了城市数字化治理的优势。

防控通报逐渐从应急响应向常态化管理过渡,上海自2023年起,将通报重点从病例数转向医疗资源储备和基层服务能力,例如定点医院床位使用率、社区卫生中心药物配备等,这一转变反映了城市对“平战结合”理念的深化——疫情不再是孤立的危机,而是融入整体公共卫生体系的日常管理范畴,通过定期发布疫苗接种覆盖率、老年人群防护进展等长期指标,通报机制助力上海构建起更具韧性的健康城市网络。

挑战与创新:科技赋能与人文关怀并重

尽管上海的防控通报体系日趋成熟,但仍面临诸多挑战,奥密克戎变异株的高传播性导致数据波动频繁,部分市民对通报的及时性提出更高要求;超大规模人口流动使得信息协同难度增大,例如在跨省通勤、国际航班管控等环节需加强区域联动,对此,上海通过技术创新不断优化通报效率,2024年推出的“智能预警平台”整合了多源数据(如发热门诊就诊量、地铁客流量),实现疫情趋势的预测性通报,提前一周向公众提示潜在风险。

在技术之外,上海防控通报还注重人文关怀,通报语言避免冷冰冰的数据堆砌,而是增加对一线工作者致谢、市民心理疏导建议等内容,在部分封控区域,通报甚至细化到垃圾清运时间、宠物临时照料等生活细节,这种“有温度”的沟通显著增强了社会凝聚力,华东师范大学社会调查显示,2023年上海市民对防控措施的满意度达76.5%,高于全国平均水平,其中通报的“人性化设计”是关键因素。

启示与展望:为全球超大城市提供“上海方案”

上海疫情防控通报的实践,为全球特大城市提供了可借鉴的经验,它以数据驱动决策,打破了传统行政层级壁垒,实现跨部门高效协同;通过公开透明的沟通,构建了政府与市民间的信任纽带;借助科技与人文的双轮驱动,平衡了防控效率与社会成本,随着新发传染病的潜在威胁,上海或可进一步将通报机制扩展至多点触发预警、跨境风险联防联控等领域,打造更智能的公共卫生“数字大脑”。

上海疫情防控通报不仅是信息发布的窗口,更是城市治理现代化的缩影,在不确定性日益增多的时代,这种基于科学、植根民生的模式,正推动上海向更安全、更有韧性的国际大都市迈进。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏