当“上海”与“南宁区”这两个词汇并置,初看似乎是一个地理概念的错位——上海没有名为“南宁”的行政区划,正是这种表面上的“错位”,恰恰揭示了中国城市化进程中一段深刻而迷人的双城故事,这不是一个行政区域的指称,而是一场跨越1600公里的空间对话,一次海派文化与岭南风情的奇妙邂逅。

上海,东海之滨的国际化都市,以其摩天楼群、外滩万国建筑博览和石库门里弄,勾勒出现代中国的天际线,南宁,广西壮乡首府,邕江畔的绿城,以满目青翠、东盟风情和悠扬山歌,描绘着岭南独特的生态画卷,两座城市,气质迥异,却在当代中国的版图上,因人才流动、经济协作与文化交融,构建起一种看不见却真实存在的“上海南宁区”——一个超越地理界限的互动空间。

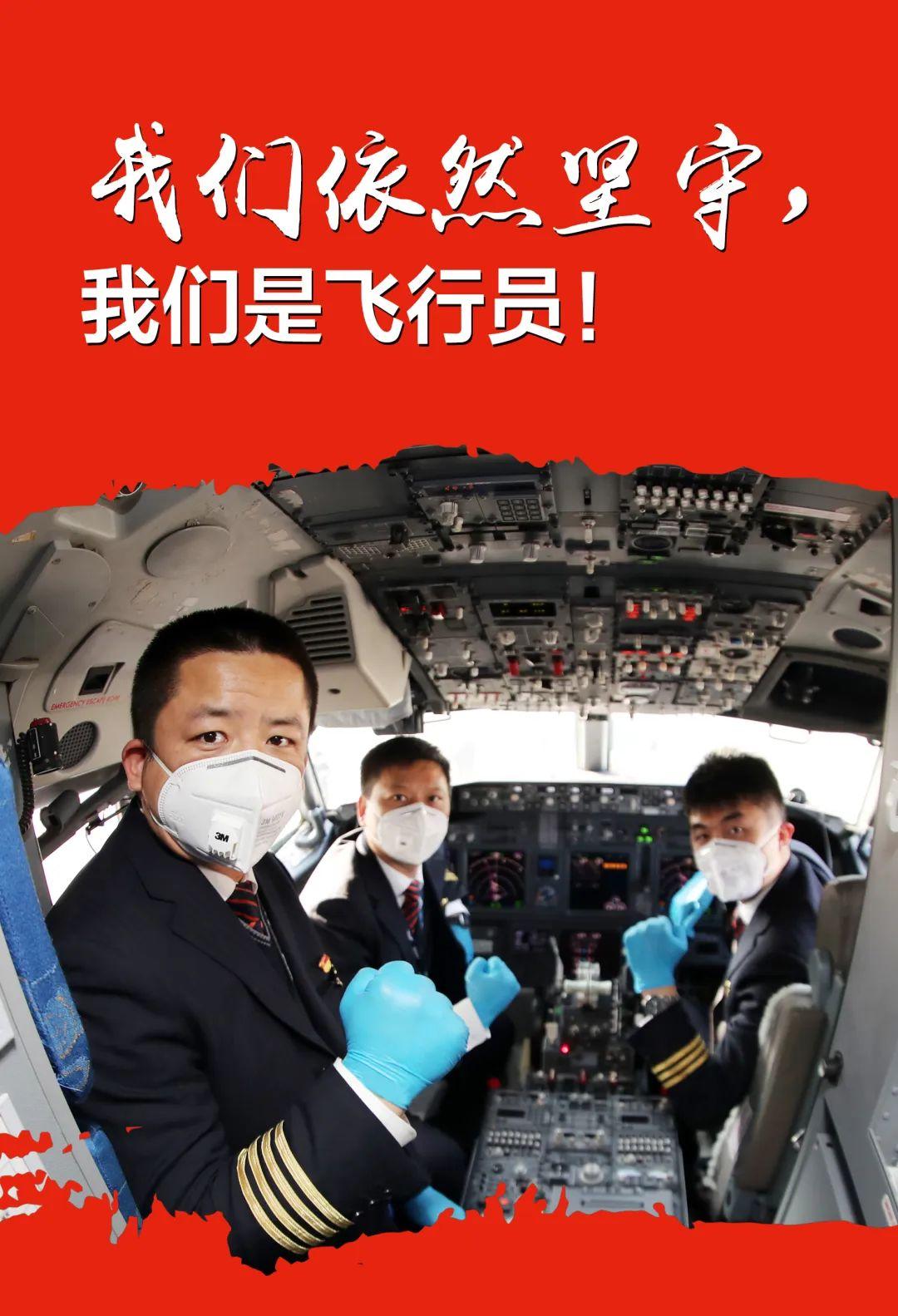

这种互动,最直观地体现在人的轨迹上,每天,浦东机场起飞的航班载着上海的企业家、工程师奔赴南宁,参与西部陆海新通道的建设;同样,来自南宁的年轻学子,带着壮乡的质朴与坚韧,融入上海的大学校园、科技园区,在黄浦江边追逐梦想,我曾遇见一位在上海张江工作的南宁籍数据科学家,他说:“我在陆家嘴的高楼里写代码,但电脑背景永远是青秀山的龙象塔,上海给了我视野,南宁给了我根。” 这种双重认同,正是“上海南宁区”最鲜活的生命力。

经济脉络上,两地的连接日益紧密,上海的资金、技术、管理模式,通过东西部协作机制源源不断输入南宁,参与北部湾经济区开发;而南宁这座面向东盟的桥头堡,也为上海企业南下开拓东南亚市场提供了战略支点,上海自贸区的制度创新与南宁跨境金融实验区的探索,共同谱写着中国对外开放的“双城记”,在南宁的东盟商务区,能看到上海建筑设计院的现代作品;而在上海的进口博览会上,广西的茉莉花茶、螺蛳粉通过与上海港口的联动,走向世界舞台。

文化气质的交融则更为精妙,在上海的某些角落,一种独特的文化混搭正在发生:法式梧桐掩映的街道旁,新开的南宁老友粉店与本帮菜馆比邻而居;创意园区里,壮锦的菱形纹样被解构重组,出现在上海设计师的时装作品中;艺术展览中,邕江流域的考古发现与当代海派艺术并置对话,激发新的美学思考,这种交融不是简单的叠加,而是产生了“1+1>2”的化学反应——既有上海的国际视野与精致品味,又保留了南宁的自然气息与民族韵味。

“上海南宁区”的构想远非停留在浪漫化的层面,它直面中国区域发展中的核心命题:如何在高速城市化中保持文化多样性?如何在全球化浪潮中守护地方认同?上海与南宁的互动模式提供了一种答案——不是同质化的复制,而是差异化的互补,上海以其国际化平台,为南宁及整个西南地区打开通向世界的窗口;南宁则以其独特的生态资源、民族文化和对东盟的深度理解,丰富了上海乃至长三角的发展维度,这种“和而不同”的共生关系,或将成为中国区域协调发展的典范。

从更宏大的视角看,“上海南宁区”象征着当代中国一种新的空间叙事,在高铁和互联网重塑时空观念的时代,城市的边界正在模糊,功能性的连接比物理性的邻接更为重要,未来的区域竞争,不再是单个城市的单打独斗,而是城市群、经济圈乃至这种跨越地理界限的“虚拟功能区”之间的协同博弈,上海与南宁,虽远隔千里,却通过人流、物流、资金流、信息流,构建起一个无形的“区域”,共同参与全球竞争与对话。

当我们再次凝视“上海南宁区”这个看似不存在的名词,会发现它已然成为一个文化符号,承载着对多元中国、流动时代的深刻理解,它提醒我们,在这个互联互通的世界,真正的区域已不再仅仅由经纬度定义,更由共同的发展愿景、互补的资源禀赋和交融的人文情感所塑造,上海与南宁的这场跨越千里的对话,正在书写一部关于开放、包容与创新的当代中国故事——这或许就是“上海南宁区”最动人的现实意义与未来启示。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏