近年来,随着自然灾害、公共卫生事件等突发情况的频发,城市物资供应问题逐渐成为公众关注的焦点,作为河南省省会、国家中心城市,郑州的物资供应状况更是牵动人心,郑州到底缺不缺物资?这个问题看似简单,实则涉及城市治理、供应链韧性、应急响应机制等多重维度,本文将从现状、挑战与对策三个层面,深入探讨郑州物资供应的真实图景。

郑州物资供应的现状:从“短缺恐慌”到“动态平衡”

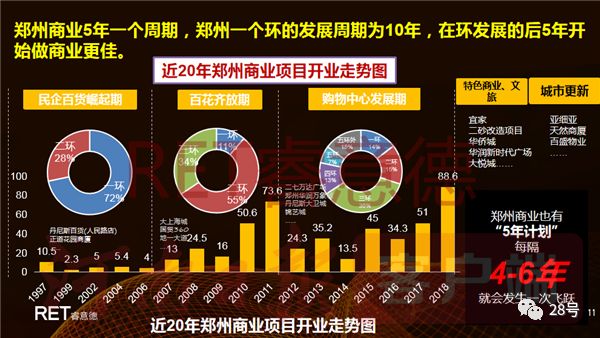

郑州作为中部地区重要的交通枢纽和物流中心,其物资供应体系在正常情况下具有较强的保障能力,从日常生活物资到医疗资源,郑州的供应链网络覆盖广泛,能够满足超过千万常住人口的基本需求,在2021年“7·20”特大暴雨灾害期间,郑州曾短暂出现部分区域物资短缺的情况,但通过政府调度、社会援助和企业协作,物资供应在较短时间内得以恢复,这一事件也暴露出城市在极端天气下的脆弱性,但后续的应急体系建设让郑州的物资保障能力显著提升。

从数据来看,郑州的粮食、蔬菜、肉类等主要生活物资储备量常年保持在安全线以上,大型商超和本地农贸市场的供应渠道也较为稳定,郑州拥有亚洲最大的货运编组站和密集的高速公路网络,这为物资流通提供了坚实基础,在非极端情况下,郑州并不存在系统性、长期性的物资短缺问题。

为何“缺物资”的担忧始终存在?

尽管郑州的物资供应整体稳定,但公众对“短缺”的焦虑仍时有浮现,这种担忧主要源于以下几方面:

-

极端事件的冲击:自然灾害(如暴雨、冰雪)、公共卫生事件(如疫情)或突发事故可能导致局部供应链中断,在疫情封控期间,部分居民曾面临买菜难、购药难等问题,但这更多是配送环节的临时性瓶颈,而非物资总量的不足。

-

信息不对称与心理效应:在危机发生时,谣言传播和抢购行为可能加剧短期供需矛盾,2022年郑州某区因疫情传言引发囤货潮,导致超市货架暂时清空,但实际库存足以支撑日常需求。

-

结构性短缺问题:某些特定物资(如急救药品、特殊医疗设备)可能在应急状态下出现区域性紧缺,这类问题往往与资源配置效率相关,而非绝对数量的缺失。

-

城乡与区域差异:郑州下辖的郊县或偏远区域,其物资供应的及时性和多样性可能弱于市中心,这种不均衡容易引发“局部短缺”的感知。

郑州物资供应链的韧性建设:进步与不足

为应对潜在风险,郑州近年来在物资保障领域采取了多项措施:

- 完善应急储备体系:建立市、区两级物资储备库,对重要民生物资实行动态轮换和监测预警。

- 强化物流基础设施:推动“智慧物流”建设,利用大数据优化配送路径,提升供应链效率。

- 政企协同机制:与本地企业(如丹尼斯、万邦农产品市场)合作,建立平急结合的供应网络。

挑战依然存在,在极端天气下,交通枢纽的瘫痪可能直接影响全国范围内的物资调运;基层社区的“最后一公里”配送能力仍需加强;部分民众对应急知识的缺乏也可能放大危机的影响。

从郑州看中国城市物资保障的未来路径

郑州的案例是中国城市物资供应体系的一个缩影,要真正消除“缺物资”的隐忧,需从以下方面发力:

- 构建“平急两用”设施网络:在城市建设中预留应急物资中转站、临时仓储中心等空间,确保紧急状态下物资快速流转。

- 推动数字化供应链升级:利用物联网、区块链技术实现物资从生产到配送的全流程可追溯,减少信息盲区。

- 加强公众教育与社区动员:通过演练和宣传提升居民的自救互救能力,避免恐慌性囤货。

- 区域协同与全国联动:将郑州置于国家应急体系中考量,通过跨区域合作弥补本地资源的局限性。

回到初始问题——“郑州缺物资吗?”答案是否定的,但需附加一个重要前提:在常态治理与应急机制协同发力的情况下,郑州的物资供应足以支撑城市运行,风险社会的复杂性要求我们始终保持警惕,唯有通过制度创新、技术赋能与社会共治,才能让“缺物资”彻底成为历史词汇,让城市在风雨中依然从容。

(字数:1015字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏