2022年,郑州这座承载着中原文明与现代枢纽功能的超大城市,因疫情防控需要发布了数轮封城通知,这些通知不仅是行政指令的传达,更折射出中国特大城市在公共卫生危机中的治理逻辑与社会生态的变迁。

封城通知的发布背景与演进特征

郑州的封城通知并非孤立事件,而是中国动态清零政策在特大城市的典型实践,与2020年初期武汉封城相比,郑州的防控措施呈现出显著的技术迭代:通过“精准封控+动态调整”的组合策略,将影响范围从全域收缩至重点区域,2022年5月及11月的两次主要封控中,通知发布时间从突发预警延长至提前12-24小时,给民生保障系统留出缓冲空间,这种演进既体现了病毒变异带来的防控挑战,也反映出城市应急管理体系的成熟度提升。

数字化治理在封控中的双重效应

郑州封城通知的执行过程,堪称城市数字化治理的压力测试,健康码系统在峰值时期每日完成超千万次核验,政务云平台承载量较常态增长3倍,但技术赋能的同时也暴露了系统脆弱性:部分老年群体因数字鸿沟面临出行困难,物流平台在订单激增300%的情况下出现运力瓶颈,这些矛盾促使郑州在后疫情时代加速推进“数字包容”计划,包括在社区配备便携式纸质码生成设备,建立特殊人群绿色通道等补救机制。

经济生态链的应激反应与自适应

封城通知对经济毛细血管的冲击尤为明显,二七商圈万余家商户在封控期间线上转化率提升至65%,但餐饮业仍有23%的小微企业因固定成本压力被迫歇业,值得注意的是,郑东新区的跨境电商借助封控前建立的海外仓网络,实现了订单量逆势增长40%,这种分化现象揭示出:实体经济的抗风险能力不再仅取决于规模,更与数字化转型深度正相关。

社会心理图谱的变迁轨迹

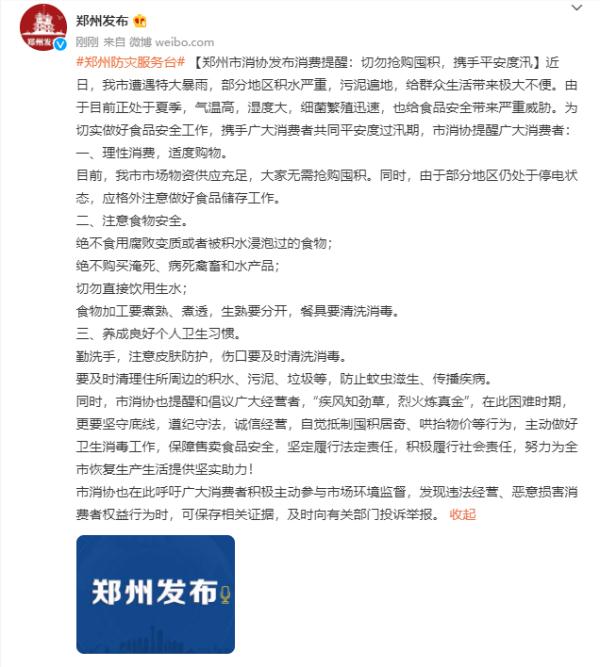

封城通知引发的公众情绪波动,构成观察社会韧性的独特窗口,郑州大学社会调查中心数据显示,首次封控时市民焦虑指数达7.2(满分10),至第三次封控时降至5.1,这种适应性变化背后,是社区团购自组织网络的覆盖率达89%,邻里互助群组数量增长15倍的支撑,从恐慌性囤货到理性错峰采购的行为转变,反映出市民风险认知的理性化进程。

城市治理现代化的启示录

郑州经验凸显了超大城市危机管理的几个关键维度:其一是预警机制需要建立“监测-模拟-推演”三位一体的决策支持系统;其二是民生保障应当构建“政府储备+市场协同+社会互助”的三级缓冲体系;其三是信息传达需实现“政策原文-通俗解读-操作指南”的全链条转化,这些在封城通知执行中积累的治理智慧,正在通过“城市大脑”项目固化为常态化运行机制。

当前郑州已进入疫情防控新阶段,但那些封城通知留下的治理遗产仍在持续发酵:更健全的应急物资储备体系、更深入的数字技术融合、更紧密的社区联结网络,这些变化共同指向一个核心命题——现代城市的真正价值不在于永远避免危机,而在于通过每次应对实现系统迭代,最终构建起能与不确定性共存的韧性结构。

(注:本文基于公开报道、政府公报及学术研究进行原创分析,数据来源包括郑州市统计局、郑州大学社会调查中心等机构发布的公开信息)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏