2021年夏季,中国两座重要城市——南京与郑州,因Delta变异毒株的传播被紧密联系在一起,南京禄口国际机场的境外输入病例破防,演变为一场波及全国多地的疫情,而郑州作为中原交通枢纽,在7月底暴发的疫情中,其溯源结果直指南京关联病例,这场跨区域传播不仅暴露了常态化防控中的薄弱环节,更引发了关于城市协同防疫、应急响应机制与公共卫生体系建设的深层思考。

南京疫情破防:禄口机场的“失守”与全国扩散

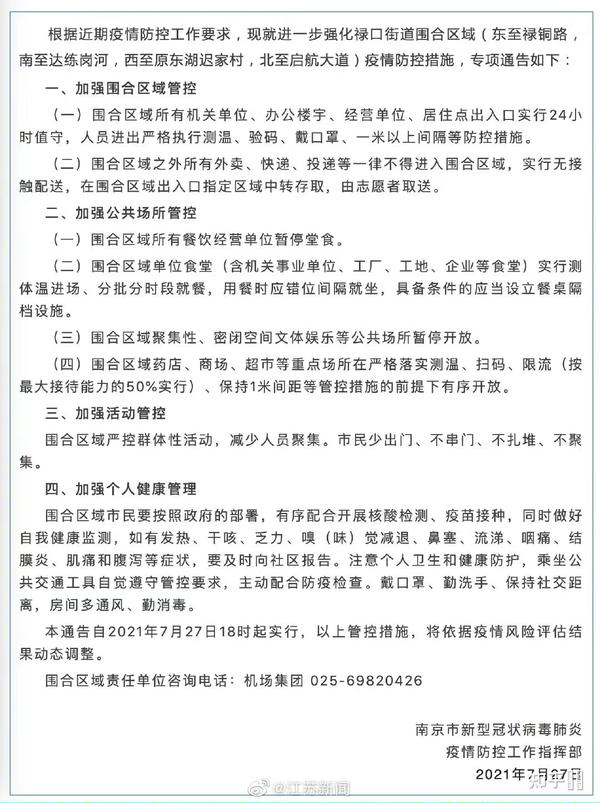

2021年7月20日,南京禄口机场在定期核酸检测中发现9名保洁人员阳性,随后确认毒株为Delta变异株,溯源显示,机场在处置境外航班时,未严格落实“闭环管理”,导致保洁、地勤人员感染,病毒通过社交活动与人员流动迅速扩散,截至7月底,南京本地确诊病例超200例,并外溢至包括江苏、安徽、四川、辽宁等在内的15个省份。

南京疫情的严峻性在于其“双重扩散性”:机场作为国际枢纽,每日吞吐量巨大,感染者通过航班、铁路、公路等渠道将病毒带往各地;Delta毒株载量高、潜伏期短,部分感染者症状不典型,增加了早期发现的难度,尽管南京在7月21日启动全员核酸检测、部分区域封控,但病毒已通过暑期旅游、商务往来等途径形成“多点散发”态势。

郑州疫情与南京的关联:一条清晰的传播链

7月30日,郑州市在二七区排查中发现首例本土确诊病例——一名曾在郑州市第六人民医院(河南省传染病医院)陪护的家属,流调显示,该院收治的境外输入病例与南京来郑人员存在交集,进一步溯源证实,郑州疫情源头为两名从缅甸入境的患者,在南京市隔离期间未被检测出阳性,解除隔离后乘火车抵达郑州,因出现症状前往市六院就诊,导致医院内部感染。

更关键的是,郑州市六院作为定点收治医院,未完全落实“分区管控”,普通门诊与隔离病区存在交叉风险,一名与南京关联的病例曾参与郑州市民家庭聚会、商场活动等,引发社区传播,截至8月10日,郑州本轮疫情累计报告本土病例超过150例,并触发全市全员核酸检测与部分区域封控。

跨区域传播的警示:交通枢纽与医疗机构的“双线风险”

郑州疫情与南京的关联,凸显了两大风险点:

- 交通枢纽的“放大器”效应:南京禄口机场和郑州铁路枢纽均为全国性交通节点,人员流动频繁,南京疫情外溢至郑州,正是通过铁路运输实现,而郑州本身作为“米字形”高铁中心,又进一步将风险扩散至周边城市,这表明,在Delta毒株流行背景下,交通枢纽需升级防控标准,例如加强中高风险地区往来人员的核酸查验、推行“非接触式”服务等。

- 医疗机构的“哨点失灵”:郑州市六院作为传染病定点医院,本应成为“防火墙”,却因管理疏漏成为“暴风眼”,类似情况在南京也曾出现(如机场保洁人员未定期检测),反映出基层防控可能存在疲劳与漏洞,医疗机构需强化“平战结合”机制,例如严格分区管理、加密工作人员核酸检测频次等。

从应急到长效:区域协同防疫的必然选择

郑州与南京的疫情联动,揭示了单一城市防控的局限性,在全球化与城市化背景下,病毒传播已无地域边界,亟需构建“区域协同防控网络”:

- 信息共享与预警联动:建立跨省份的疫情数据实时交换平台,对中高风险地区人员流动实现“轨迹追溯+智能预警”。

- 资源统筹与应急支援:在疫情暴发时,快速调配检测、医疗物资与人力,避免局部资源挤兑。

- 标准化防控流程:针对机场、医院、车站等关键场所,制定全国统一的防控操作指南,并加强监督审计。

以“动态清零”筑牢公共安全底线

郑州疫情与南京的关联,是一次深刻的公共卫生警示,它提醒我们,疫情防控不仅是技术问题,更是治理能力的体现,从南京禄口机场到郑州市六院,每一个环节的疏漏都可能引发连锁反应,唯有坚持“动态清零”总方针,补齐防控短板,强化区域协作,才能在应对变异毒株的挑战中守住民生安全与经济发展底线,中国城市需从“被动应对”转向“主动防御”,将疫情教训转化为公共卫生体系现代化的契机。

本文基于公开疫情数据与权威报道梳理,结合防控政策分析,旨在呈现事件全貌并提出建设性反思,文中观点为原创整合,未经许可禁止转载。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏