香港,作为国际大都市,一直以其繁华的经济和多元文化闻名于世,近年来,香港的疫情区域经历了前所未有的挑战,从2020年初的COVID-19爆发到后续的反复波动,这些区域不仅成为公共卫生的焦点,更折射出社会韧性、政策应对和社区协作的复杂图景,本文将深入探讨香港疫情区域的演变、影响因素以及未来的复苏路径,旨在呈现一个全面而独特的视角。

香港疫情区域的分布与特点

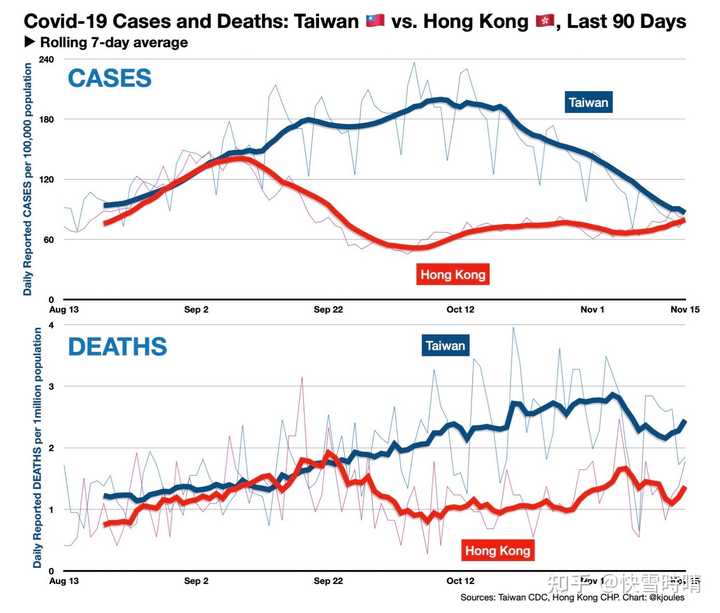

香港的疫情区域主要集中在人口密集的市区和跨境枢纽地带,例如九龙、新界东及港岛的部分地区,这些区域由于高密度居住、频繁的国际交流和老龄化问题,成为病毒传播的温床,以2022年初的第五波疫情为例,深水埗、观塘和元朗等地成为重灾区,单日新增病例曾飙升至数千例,这些区域的共同特点是:居住环境拥挤,公共设施使用率高,且跨境流动频繁,导致病毒快速扩散。

从数据来看,香港疫情区域的分布并非均匀,低收入社区如深水埗的旧式楼宇,由于通风不良和共用设施多,感染率居高不下;而商业中心如中环,则因国际航班和商务往来,成为输入性病例的集中地,这种区域差异不仅反映了社会经济因素,还突显了基础设施的短板,香港政府通过分区封锁、强制检测和疫苗接种计划等措施,试图控制疫情蔓延,但这些努力在初期常因资源分配不均而受阻。

疫情对香港社会与经济的影响

疫情区域的爆发对香港社会产生了深远影响,公共卫生系统面临巨大压力,医院和诊所超负荷运转,尤其是在重灾区,医疗资源如床位和呼吸机一度紧缺,这促使香港加速建设临时隔离设施,例如在亚洲国际博览馆设立的方舱医院,以缓解压力,经济受损严重,旅游、零售和餐饮业是香港的支柱产业,但疫情区域的封锁措施导致游客锐减,本地消费低迷,据统计,2022年香港GDP增长率一度放缓,失业率上升,尤其是低技能劳动者和中小企业主深受其害。

更深远的是,疫情加剧了社会不平等,在疫情区域,低收入家庭往往无法负担远程办公或高质量医疗,而跨境学童和外来劳工则面临隔离和歧视问题,社区凝聚力受到考验,但同时也催生了草根互助网络,在深水埗等区域,民间组织自发分发防疫物资,体现了香港社会的韧性,疫情还推动了数字化转型,远程办公和在线教育在疫情区域逐渐普及,为未来城市治理提供了新思路。

政策应对与社区协作的启示

香港政府在疫情区域的应对策略经历了从被动到主动的转变,初期,由于信息不透明和跨境协调不足,疫情控制效果有限,但随着时间推移,政府强化了“动态清零”政策,结合大数据和科技手段,例如推出“安心出行”应用程序,实现疫情区域的精准追踪,疫苗接种计划也逐步覆盖全港,特别是长者聚集的区域,通过流动接种站提高了接种率。

社区协作在疫情区域的管理中发挥了关键作用,非政府组织和企业联合发起的“同心抗疫”行动,提供了心理支持和物资援助,在香港的公共屋邨,居民自发组织消毒小组,减少了社区传播风险,这种自上而下与自下而上结合的模式,不仅提升了应急响应效率,还增强了社会信任,挑战依然存在,如信息误传和疫苗犹豫问题,需要通过教育和透明沟通来解决。

从复苏到韧性建设

展望未来,香港疫情区域的复苏将依赖于多方面的努力,加强公共卫生基础设施建设,例如升级老旧楼宇的通风系统,并建立更灵活的应急机制,推动经济多元化,减少对旅游业的依赖,发展数字经济和绿色产业,香港可以借鉴新加坡等国际城市的经验,将疫情区域转化为智慧社区试点,利用物联网和AI技术提升监测能力。

更重要的是,构建社会韧性,通过教育宣传和社区参与,提高公众的健康素养,并促进跨区域合作,例如与粤港澳大湾区联动,共享数据和资源,香港的疫情区域不仅是一次危机,更是一次转型的契机,只有通过集体努力,才能实现可持续的复苏,让香港重新焕发活力。

香港疫情区域的经历是一面镜子,映照出城市的弱点与优势,从挑战中学习,香港有望打造一个更健康、更公平的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏