当疫情的阴霾笼罩全球,中国的香港和澳门特别行政区以独特的姿态演绎了“一国两制”框架下的抗疫篇章,这两座国际化都市,在相似的挑战面前,因社会结构、资源禀赋和治理模式的差异,呈现出既有共性又具特色的应对策略与发展轨迹,它们的经历不仅是区域公共卫生管理的典型案例,更折射出后疫情时代城市韧性的构建路径。

香港:在高度密集中寻找平衡点

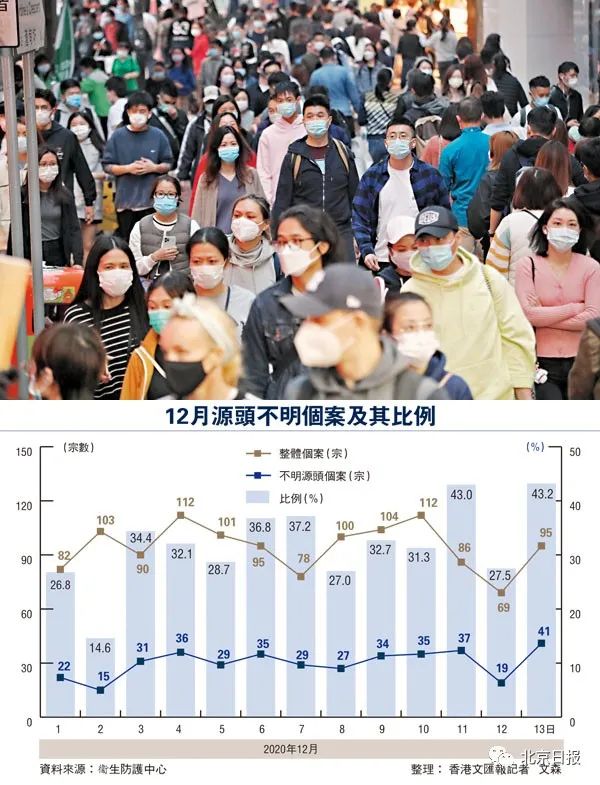

作为人口超700万的国际枢纽,香港的抗疫之路充满挑战,第五波奥密克戎疫情曾让医疗系统承压,但特区政府通过分阶段调整社交距离措施、加强疫苗接种(尤其是长者群体)、建立社区隔离设施等组合拳逐步稳住阵脚,疫苗通行证”制度的实施,巧妙平衡了经济活力与疫情管控,而中央援建的落马洲河套区应急医院更是内地与香港协作的生动体现,值得注意的是,香港在坚持动态清零与探索开放路径间的谨慎抉择,既考虑到与国际接轨的经济需求,也兼顾了医疗资源的承载极限,这种“精准防控”思维,为高密度城市提供了重要参考。

澳门:微型经济体的超常规守护

与香港相比,澳门凭借人口少、行政效率高的优势,创造了维持近两年本土零感染的纪录,其“外防输入”策略堪称典范——从入境熔断机制到全民核检的快速响应,从“健康码”与场所码的全面覆盖到防疫物资的精准配发,然而2022年中的疫情波动也暴露了微型经济体的脆弱性:博彩旅游业停摆带来的经济阵痛,促使特区政府推出百亿经援措施,澳门抗疫的启示在于,超常规防控需要与民生保障深度绑定,而产业单一的城市更需建立风险分散机制。

双城互鉴:公共卫生体系的进阶之路

两地在疫情中不约而同地加速了医疗基建升级,香港正在重塑分层诊疗体系,强化基层医疗“守门人”作用;澳门则通过兴建离岛医疗综合体提升疑难重症救治能力,更重要的是,疫情倒逼出公共卫生治理的现代化转型:香港的疫情数据可视化平台与澳门的智能流调系统,均体现了数据驱动决策的趋势,而两地与内地的健康码互认探索,更预示着区域联防联控的技术可能性。

深层思考:在抗疫中重构城市本质

疫情终将过去,但它留给港澳的遗产值得深思,香港在物资供应波动中重新认识到与内地融合的生命线意义,澳门则在边境管控中体会到多元产业布局的紧迫性,当线上办公成为常态,港澳作为国际枢纽的物理空间价值正在被重新定义;当社区邻里在团购检测中重构连接,城市的社交生态正在悄然改变,这些变化提示我们:未来的城市竞争不仅是经济指标的比拼,更是危机响应能力、社区凝聚力和系统韧性的较量。

纵观港澳的抗疫历程,我们看到两种不同规模、不同结构的城市在应对全球性危机时的智慧与局限,它们的经验表明:成功的公共卫生策略必须与本地的社会基因、资源禀赋深度契合,而“一国两制”的制度弹性为这种差异化探索提供了宝贵空间,当澳门老街的葡式碎石路与香港中环的玻璃幕墙共同映照出佩戴口罩的行人,这两座城市已在疫情中书写下关于生命尊严、城市治理与人类韧性的独特注脚。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏