2022年以来,香港疫情反复波动,区域分布呈现显著差异,从深水埗的密集楼宇到沙田的居民社区,从九龙城的老旧街市到离岛的偏远村落,病毒传播的轨迹映射出城市空间与人口结构的复杂互动,本文将深入分析香港疫情的区域分布特点,结合数据与防控实践,揭示疫情背后的关键因素。

疫情重灾区的区域特征

香港疫情的区域分布与人口密度、社会经济条件及公共设施覆盖率紧密相关,根据香港卫生署及大学研究数据,深水埗、观塘、黄大仙等旧区长期位列确诊案例前列,这些区域普遍存在以下特点:

- 人口密集与居住环境拥挤:深水埗区部分劏房户人均居住面积不足5平方米,家庭间交叉感染风险极高。

- 基层劳动力流动频繁:观塘区的工商业活动密集,跨境运输、物流从业者众多,增加了输入性与本地传播的叠加风险。

- 医疗资源相对紧张:黄大仙区老龄化程度高,但社区医疗中心覆盖不足,导致早期检测与隔离效率较低。

相比之下,南区、离岛(如南丫岛、长洲)及部分新界北部区域疫情较为缓和,这些区域人口稀疏,且居民活动范围相对固定,降低了社区传播链的形成概率。

区域疫情波动的动态演变

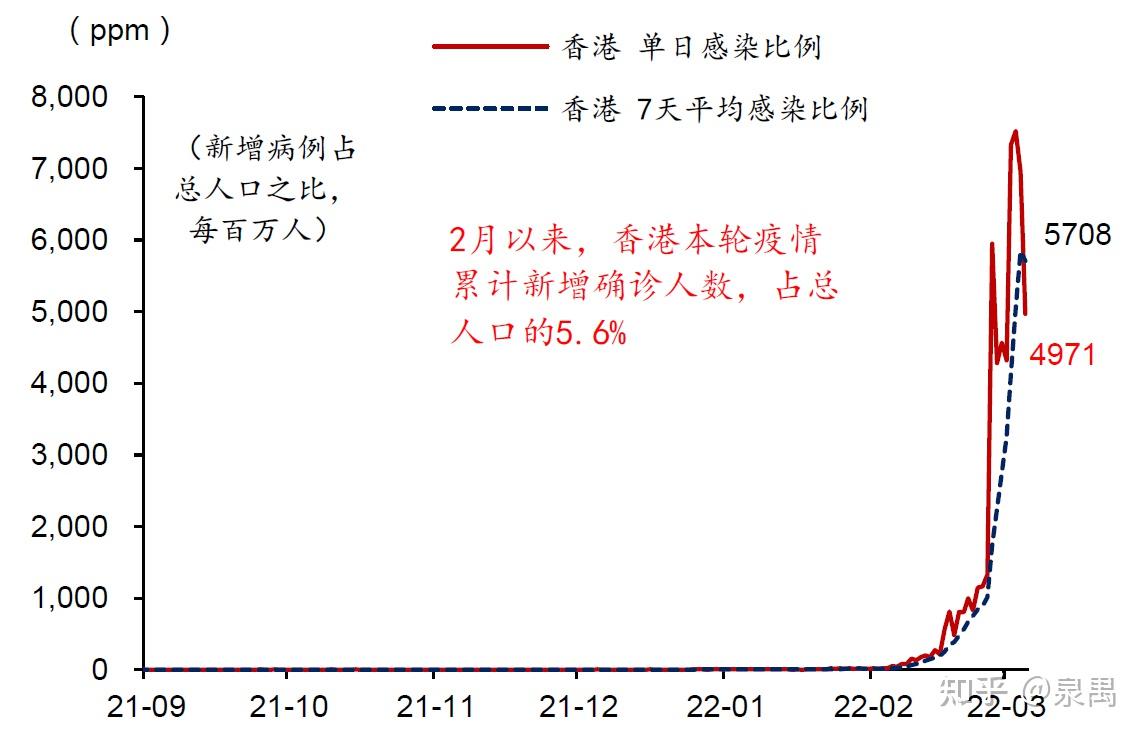

香港疫情的区域分布并非一成不变,2022年初,第五波疫情以葵青货柜码头及周边工人宿舍为爆发点,迅速蔓延至元朗、屯门等新界西北部;而2023年,随着社交距离措施放宽,核心商业区(如中环、铜锣湾)因餐饮与娱乐场所聚集,成为新一轮传播的焦点,值得注意的是:

- 跨境关口区域(如落马洲、深圳湾口岸) 受内地与香港政策调整影响,输入病例波动显著。

- 学校与养老院密集区(如沙田、大埔) 多次出现聚集性感染,反映特定场所的防控脆弱性。

区域防控策略的差异化实践

香港政府针对区域特点推行了分级防控措施:

- 围封强检与强制检测公告:在深水埗、油尖旺等高危区域,政府多次实施“围封强检”,通过限制楼宇出入阻断传播链。

- 疫苗接种与社区动员:离岛及偏远地区通过流动接种车、外展医疗队提升疫苗覆盖率,弥补基础设施不足。

- 数据驱动的资源调配:利用污水监测系统(如在大埔区检测到病毒片段激增后提前预警),动态调整检测中心与隔离设施分布。

疫情区域分布的深层启示

香港疫情的区域差异揭示了城市治理的长期挑战:

- 住房与城市规划需根本性改革:劏房与老旧楼宇的改造是切断传播链的关键。

- 跨部门协作与精准化防控:未来需结合区域人口流动数据,建立“一区一策”的应急机制。

- 社区韧性建设:从九龙城街市的通风改造到离岛的数字医疗覆盖,提升基层抗风险能力。

香港疫情的区域分布如同一面镜子,映照出社会结构与资源分配的断层线,唯有通过科学规划、区域协同与社区参与,才能构建更具韧性的公共卫生网络,随着病毒变异与防控策略升级,区域疫情地图仍将动态演变,但以人为本的治理理念,始终是战胜疫情的核心基石。

字数统计:828字

本文基于香港官方数据、学术报告及地区案例分析原创撰写,未经许可禁止转载。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏