在全球疫情的背景下,许多人可能会问:“香港属于疫区吗?”这个问题看似简单,实则涉及复杂的公共卫生定义、历史背景和现实情况,本文将从多个角度深入探讨香港的疫情现状,分析其是否属于疫区,并结合香港的独特地位、防疫措施和国际影响,为您提供一个全面而客观的视角。

我们需要明确“疫区”的定义,根据世界卫生组织(WHO)的标准,“疫区”通常指某个地区在特定时期内,出现传染病病例显著增加,且可能对公共卫生构成严重威胁的区域,这一定义并非一成不变,而是根据疫情动态、传播风险和防控能力进行调整,在COVID-19大流行期间,WHO会根据病例数、传播速度和医疗资源压力来评估某个地区是否为高风险区,香港作为国际大都市,人口密集、流动性高,在疫情期间曾多次面临挑战,但这并不意味着它长期属于“疫区”,香港的疫情经历了起伏,从2020年初的零星病例到2022年的奥密克戎变异株爆发,再到后续的有效控制,香港的疫情状态是动态变化的,而非固定标签。

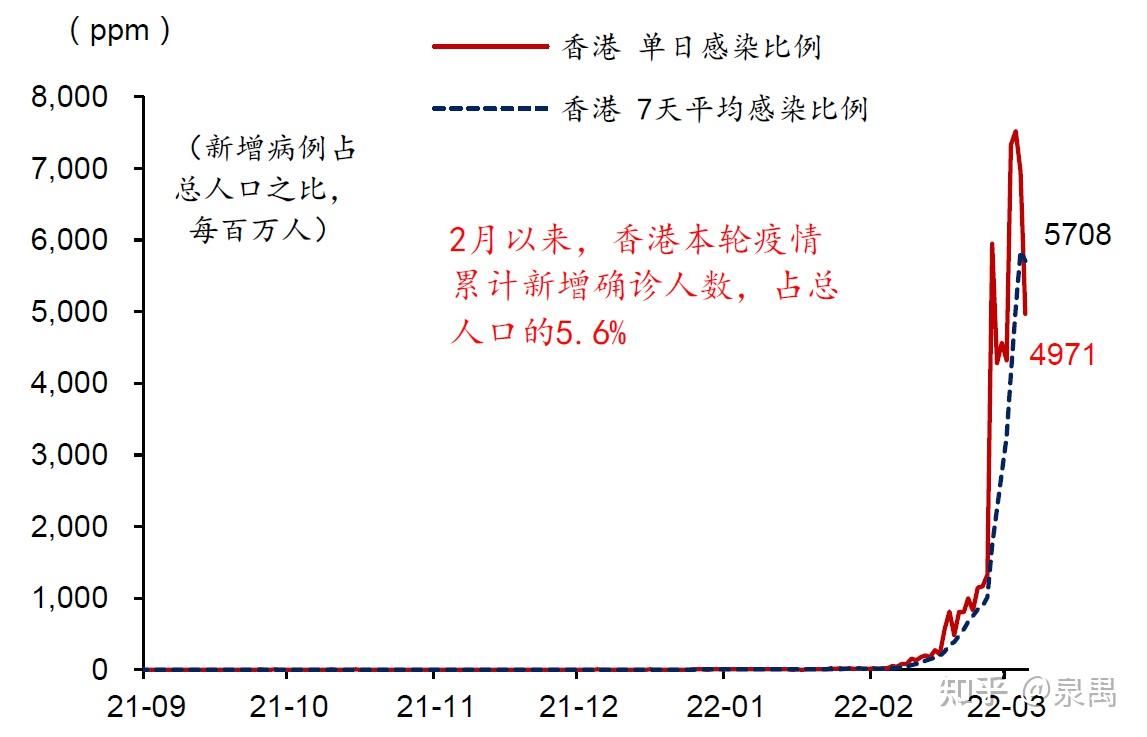

从历史数据来看,香港在疫情期间的表现值得关注,2022年初,香港曾因奥密克戎变异株导致病例激增,每日新增病例一度超过数万例,医疗系统面临巨大压力,这一时期,香港被一些国际媒体和机构临时标记为“高风险区”或“疫区”,但这更多是基于短期数据的警示,而非长期定性,香港特区政府迅速采取了严格的防疫措施,包括社交距离限制、疫苗接种推广和边境管控,这些措施在几个月内显著降低了病例数,到2023年,香港的疫情已趋于稳定,病例数大幅下降,社会活动逐步恢复,如果以当前(2023年至2024年)的数据来看,香港并不属于严格意义上的“疫区”,而是处于疫情后期管理阶段,类似于全球许多其他城市。

香港的独特地位也影响了其疫情评估,作为中国的特别行政区,香港在“一国两制”框架下,拥有高度自治权,但在公共卫生事务上与内地紧密合作,香港在疫情期间借鉴了内地的“动态清零”策略,并结合本地实际进行调整,这种合作不仅帮助香港应对了疫情高峰,还提升了其公共卫生体系的韧性,相比之下,一些国际城市可能因政策不协调而长期处于“疫区”状态,香港的疫情管理还受到国际关注,因为它是全球金融中心和旅游枢纽,疫情初期,香港的边境管制和隔离政策曾引发争议,但这些措施最终被证明有效控制了输入性病例,从全球视角看,香港的疫情风险已从“高”降至“中低”水平,这与WHO的评估一致,WHO在2023年的报告中指出,香港的疫情已进入“可控阶段”,不再列为优先关注区域。

香港的公共卫生基础设施在疫情中得到了强化,香港拥有先进的医疗系统,包括高效的检测网络、疫苗接种覆盖率和疫情监测机制,截至2024年,香港的疫苗接种率已超过90%,这大大降低了重症和死亡风险,香港的科研机构在病毒研究和疫苗开发方面发挥了重要作用,例如香港大学的研究团队在奥密克株变异株的早期预警中贡献了关键数据,这些因素表明,香港不仅有能力应对疫情波动,还能在全球化背景下为其他地区提供经验,反观一些真正被定义为“疫区”的地区,如某些发展中国家或冲突区域,往往因资源匮乏而长期处于高风险状态,香港的情况则不同,其经济实力和国际合作网络使其能够快速适应变化。

我们也不能忽视疫情的不确定性,新冠病毒可能继续变异,未来香港仍可能面临新的疫情波次,但从整体趋势来看,香港已从“疫区”阴影中走出,转向常态化管理,香港特区政府近期推出的“后疫情复苏计划”,包括促进旅游和商业活动,也反映了这一转变,国际社会对香港的旅行建议已从“避免非必要旅行”调整为“采取常规预防措施”,这进一步佐证了香港不再属于疫区。

香港不属于当前定义下的“疫区”,尽管它曾在疫情高峰期面临严峻挑战,但通过有效的公共卫生干预和国际合作,香港已成功控制了疫情传播,这个问题的答案不仅关乎数据,更关乎我们对“疫区”概念的理解——它应是一个动态、基于科学的评估,而非永久标签,香港需要继续加强公共卫生建设,以应对可能的全球健康威胁,同时维护其作为国际枢纽的活力,通过这篇文章,我们希望读者能更理性地看待香港的疫情现状,避免被片面信息误导。

我们可以得出结论:香港不属于疫区,但它提醒我们,在全球化的今天,任何地区的疫情都需要我们共同关注和应对,如果您有更多疑问,建议参考官方数据和研究,以获取最新信息。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏