近年来,随着疫情形势的变化,各地防控政策备受关注,海南省作为国际旅游岛和自贸港建设的前沿,其防疫措施更是牵动人心,每当疫情出现波动,“封城”一词便成为舆论焦点,海南省究竟是否采取了封城措施?这背后反映了怎样的防控逻辑与社会现实?本文将从政策演变、区域案例、经济影响和民生应对等多角度展开分析。

封城与否:政策定义与实际情况

“封城”并非严格的医学术语,而是对极端防控措施的通俗描述,根据国家防控指南,高风险地区可能实施“静态管理”或“区域管控”,包括限制人员流动、暂停公共交通、关闭非必要场所等,海南省在疫情暴发期间,曾对三亚、海口等重点区域采取临时管控,但并未全岛“封城”,例如2022年8月,三亚因疫情暂停航班、限制出行,但保障了基本物资供应和应急通道,这与武汉式的全面封城有本质区别。

海南的防控策略:精准化与动态平衡

作为旅游经济大省,海南在防疫与经济发展间寻求平衡,其核心策略可概括为:

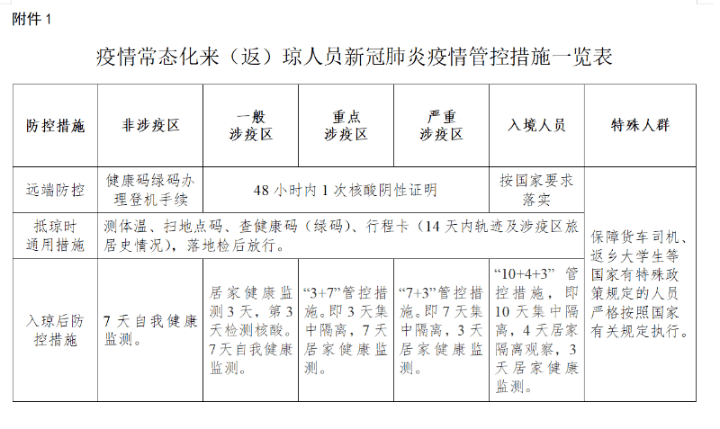

- 分级分类管控:根据风险等级划分封控区、管控区和防范区,最大限度减少对正常生活的影响。

- 快速响应机制:通过常态化核酸检测、流调追踪,力争早期发现、局部控制。

- 保障民生通道:建立物资配送体系,确保居民生活必需品供应,避免因防控引发次生问题。

这种“精准防控”模式,既体现了科学防疫的思路,也展现了治理能力的提升。

封控背后的经济挑战与韧性

海南经济高度依赖旅游业和服务业,据数据显示,2023年全省旅游收入占GDP比重超80%,一旦采取严格封控,短期内必然造成经济损失,例如三亚某次临时管控期间,酒店退订率骤增,免税店营业额下降超50%。

海南也在危机中探索新路径:

- 线上免税购物平台的拓展,缓解了线下消费萎缩的压力;

- 农业、渔业通过社区团购和电商渠道维持产销链条;

- 政府出台纾困政策,为中小企业提供补贴和信贷支持。

这些举措凸显了海南在逆境中的经济韧性。

普通人的封控日记:民生百态与温情瞬间

封控政策下,普通人的生活如何继续?

- 游客李女士因滞留三亚,自愿加入志愿者队伍,协助分发物资;

- 海口菜农王师傅通过社交媒体联系社区,将滞销蔬菜直送小区;

- 医护人员在高温下坚守核酸检测点,市民自发捐赠清凉物资……

这些片段展现了疫情中的人性光辉,也折射出社会互助网络的力量。

未来展望:从“封城”到“智慧防疫”

随着病毒变异和疫苗接种普及,防疫策略正从“清零”向“精准防控”过渡,海南可借助自贸港政策优势,进一步优化防控体系:

- 完善公共卫生基础设施,提升基层医疗能力;

- 利用大数据建立疫情预测模型,实现更智能的预警;

- 加强公众健康教育,推动社会心态从恐慌转向科学应对。

“海南省封城了吗?”这一问题的答案,已不仅是政策的是与否,更成为观察中国防疫演进的一扇窗口,海南的实践表明,防控需要兼顾科学、民生与经济,而未来的挑战在于如何构建更具弹性的社会治理模式,正如一位本地居民所言:“封控是暂时的,生活终将回归正轨,但这段经历让我们更懂珍惜与团结。”

(全文约1200字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏