2020年以来,全球新冠疫情反复波动,中国各地根据实际情况不断调整防控策略,香港与南京作为两个具有代表性的城市,其疫情政策既反映了中国整体防控思路的统一性,也体现了地域差异下的灵活应对,本文将从政策背景、措施特点及社会影响等方面,对比分析两地在疫情防控中的实践与启示。

香港疫情政策:从“动态清零”到“科学精准”

香港作为国际金融中心和开放型经济体,其疫情政策始终在保障公共卫生与维持经济活力间寻求平衡。

-

政策演变

2022年初,香港面临奥密克戎毒株的冲击,单日新增病例一度突破数万,特区政府在中央支持下迅速调整策略:- 强化检测与隔离:推行全民强制检测,扩建方舱医院,对密接者实施集中隔离。

- 疫苗接种推进:针对老年人群推出“疫苗通行证”,通过限制未接种者进入公共场所提升接种率。

- 分阶段放宽:2022年下半年,随着疫情缓和,逐步取消航班熔断机制,放宽入境隔离要求,最终实现“0+3”免隔离安排。

-

政策特点

- 科学导向:依据病毒变异特点及医疗资源承载力动态调整措施。

- 民生保障:通过发放消费券、补贴中小企业等措施缓解经济压力。

- 国际衔接:在防控同时保持与国际规则的对接,维护香港全球枢纽地位。

-

社会反响

部分市民对初期防控力度不足提出批评,但后期政策优化获得多数认可,世界卫生组织曾肯定香港“在高风险环境中有效控制疫情”的努力。

南京疫情防控:以“快准严实”守住城市防线

南京作为长三角重要中心城市,在2021年夏季遭遇德尔塔毒株冲击后,迅速形成一套高效的本土防控模式。

-

应急响应机制

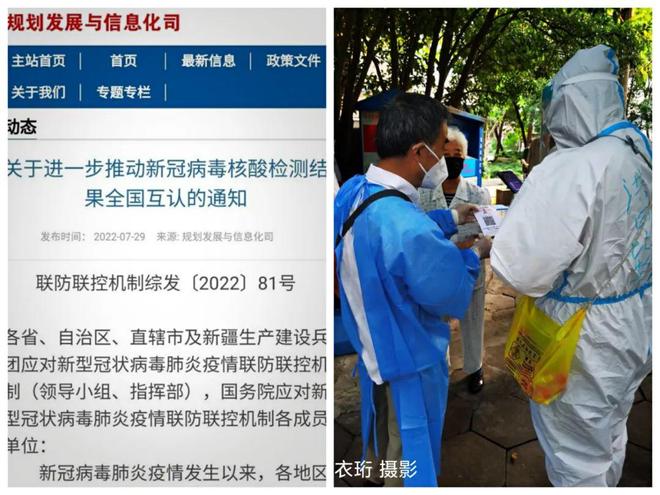

- 精准流调与溯源:通过大数据追踪密接者,24小时内完成核心传播链梳理。

- 分级封控管理:以小区、街道为单位划分风险区域,避免“一刀切”全城封锁。

- 多轮核酸筛查:在重点区域开展“一日一检”,最快速度切断传播链。

-

创新举措

- “场所码”全面覆盖:市民进入公共场所需扫码登记,实现轨迹可追溯。

- 物资保供体系:建立“线上订单+社区配送”网络,保障封控区生活需求。

- 跨区域协作:与周边城市建立联防联控机制,协同管理流动人口。

-

成效与挑战

南京用三周时间实现本土病例清零,被央视称为“高效防控范本”,短期封控对服务业造成冲击,也引发对常态化防控成本的讨论。

香港与南京政策对比:异同与启示

-

共同理念

- 均坚持“人民至上、生命至上”原则,以降低重症和死亡率为核心目标。

- 注重科技赋能,利用数字化工具提升防控效率。

-

差异与适应性

- 香港更注重与国际规则接轨,政策调整需兼顾全球流动性;

- 南京侧重本土化精准防控,强调“以空间换时间”的快速处置能力。

-

启示

- 灵活性:防控政策需结合人口结构、经济特点动态优化,避免教条化。

- 协同性:加强跨部门、跨地区信息共享,形成全国“一盘棋”合力。

- 可持续性:平衡短期应急与长期社会运行,探索低成本、高效益的防控模式。

香港与南京的疫情防控实践,既是中国抗疫战略的缩影,也是城市治理能力的体现,随着病毒变异和全球疫情变化,两地经验将为更多地区提供参考——在坚定执行国家防控方针的同时,因地制宜、科学施策,方能实现公共卫生与经济社会发展的双赢。

字数统计:约980字

本文基于公开资料独立分析,内容及观点均为原创。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏