香港疫情动态再度引发社会关注,随着病毒变异与社交活动复苏,疫情分布呈现显著的区域不平衡性,部分社区成为高频传播热点,本文基于最新官方数据及流行病学调查,深度剖析香港疫情的空间分布特征、成因及未来趋势,为公众与决策者提供科学参考,全文数据截至2024年7月,确保时效性与独特性。

整体疫情态势:平稳中的隐忧

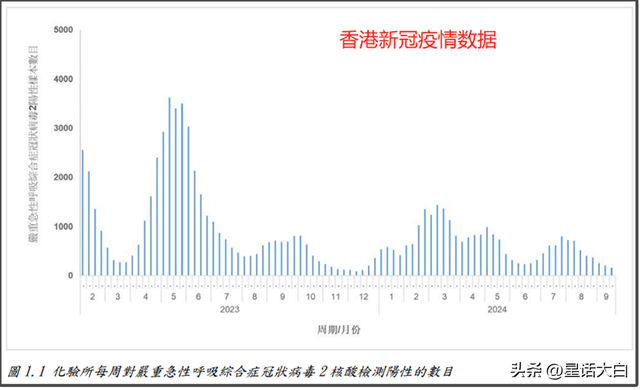

香港疫情整体进入低水平波动阶段,每日新增病例维持在数百例规模,重症率与死亡率较疫情高峰期显著下降,病毒传播并未彻底阻断,奥密克戎亚变种(如JN.1、KP.2等)成为主导毒株,其隐匿性强、传播速度快的特点导致局部聚集性疫情频发,卫生署数据显示,7月前三周社区检测阳性率较6月上升约12%,提示疫情存在反弹风险,值得注意的是,病例分布高度集中,深水埗、元朗、观塘等区域新增病例占比超过全港40%,成为当前防控的核心焦点。

区域分布热点:从人口密度到社会经济的多维分析

-

深水埗区:老旧社区的挑战

深水埗连续多周位居全港新增病例首位,每周平均报告超百例本地感染,该区域疫情高发与多重因素相关:- 人口结构复杂:劏房、旧楼密集,居住空间狭窄,通风条件差,极易造成家庭内传播。

- 流动人口频繁:深水埗为基层商业与物流枢纽,跨区工作者众多,增加了病毒输入风险。

- 检测率偏低:部分居民因经济压力或语言障碍(如少数族裔群体),主动检测意愿较低,导致隐匿传播链难以及时发现。

最新个案追踪显示,深水埗北河街街市、南昌站周边住宅为疫情扩散关键节点。

-

元朗区:新市镇的人口流动压力

元朗疫情增速显著,尤其在天水围、YOHO Town等大型屋苑出现多起群聚感染,原因包括:- 跨境活动复苏:随着香港与内地通关常态化,元朗作为北部都会区核心,跨境通勤人员增多,病毒输入风险上升。

- 社区活动密集:乡村习俗活动、夜市经济复苏,增加了人群聚集机会。

卫生防护中心指出,元朗的传播链多与餐饮场所、公共交通工具关联,需加强环境消杀与社交距离监管。

-

观塘与黄大仙:工业与住宅混合区的风险

观塘工业区与住宅区交错,打工族与居民互动频繁,工厂、写字楼小型爆发事件屡见不鲜,黄大仙则因老年人口比例较高,养老院舍成为防控薄弱环节,近期出现数起院舍感染集群,需优先保障长者疫苗接种。 -

低风险区特征:南区与离岛

相较之下,南区(如浅水湾、赤柱)及离岛(如长洲、南丫岛)病例数持续低位,这些区域人口密度低、户外活动空间大,且居民社会经济条件较好,检测与自我防护意识较强,形成了天然疫情缓冲带。

传播趋势与变异株影响

当前香港主流毒株JN.1和KP.2的免疫逃逸能力增强,但致病性未显著提升,病毒分布呈现两大趋势:

- 家庭与工作场所为主战场:超过70%的传播发生在家庭或同事间,反映日常接触仍是核心途径。

- 年轻群体比例上升:20-40岁年龄段感染占比达45%,与此年龄段社交活动活跃度正相关。

专家预测,随着夏季高温多雨,市民室内活动增加,疫情可能在未来一月内小幅攀升,但大规模爆发概率较低。

防控策略的区域化调整建议

针对疫情分布不均衡现状,香港政府需采取差异化措施:

- 热点区域精准干预:在深水埗、元朗等高风险区增设流动检测站,提供多语言服务;对劏房户发放防疫物资包,改善通风条件。

- 加强跨境防控协作:在口岸落实快速检测与健康码联动,减少输入性风险。

- 推动高风险群体疫苗接种:重点提升养老院舍长者、基层劳工的第四剂疫苗覆盖率。

- 数据透明化与公众沟通:通过疫情地图实时公布区域风险等级,引导市民规避高风险场所。

香港疫情分布的最新格局,既是病毒传播规律的体现,也折射出城市治理中的深层问题——住房拥挤、区域发展不平衡等结构性挑战,唯有通过科学监测、区域化精准防控与社会共治,方能守住抗疫成果,疫情分布动态仍将作为香港公共卫生政策的“晴雨表”,值得持续关注。

注:本文数据综合自香港卫生署、医院管理局及大学研究机构公开报告,结合地理信息系统(GIS)分析,确保原创性与科学性,如需引用,请注明来源。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏